-

Comme l'OAS le 7 juin 1962 à Alger

DAECH aurait brûlé 2.000 livres et manuscrits et détruit des œuvres datant de plus de 7.000 ans

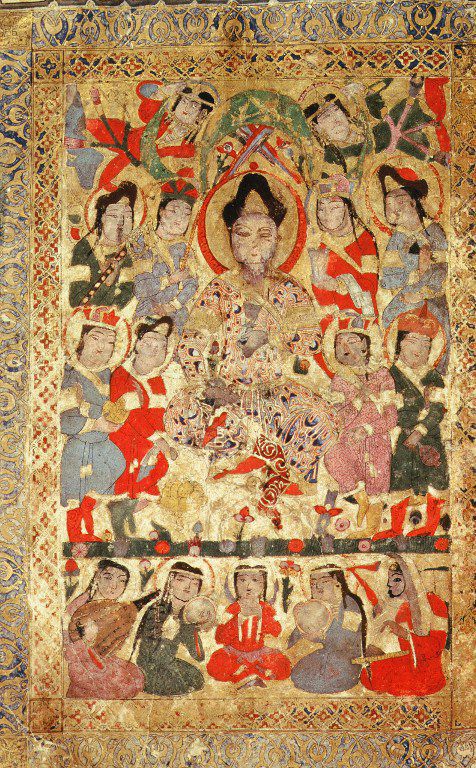

Poète entouré de femmes. Détail de la gravure du Livre de chansons d'Abou Al Faraj al Isfahari. © The Art Archive / National Library Cairo / Gianni Dagli OrtiL’autodafé géant est passé totalement inaperçu. Les combattants de l’organisation Etat islamique auraient envahi la Bibliothèque centrale de Mossoul et le Musée. Bilan: des centaines de manuscrits, des œuvres antiques et des vieux journaux détruits et incendiés.

C’est une information d’Alarabtv (lien en arabe), qui relate avec force détails ce qui pourrait être le plus grand autodafé de l’Histoire. Cette information Associated Press mise en ligne le 1er février n’a pas été encore confirmée par les autorités. Selon Alarabtv, courant janvier, des combattants de Daech auraient pris possession de la Bibliothèque centrale pour «assainir» les fonds documentaires. Selon les habitants, ils auraient emmené avec eux dans six pickups plus de deux milles livres pour les détruire. Etaient concernés, les livres pour enfants, de poésie, de philosophie, de santé, de sport et de sciences, ainsi que les journaux datant du début du XXe siècle, des cartes ottomanes et des collections privées offertes par les vieilles familles de Mossoul. Seuls les livres traitant de l’islam auraient été épargnés.

Désobéissance à Dieu

Un homme en tenue afghane aurait harangué la foule : «Ces livres appellent à la désobéissance à Dieu, ils doivent être brûlés.» Les assaillants auraient ensuite mis le feu aux documents devant les étudiants. «Les extrémistes ont déjà commencé à détruire les livres dans les autres bibliothèques publiques de Mossoul le mois dernier (janvier, NDLR) », témoigne un professeur d’histoire de l’Université de Mossoul. Selon lui, les préjudices touchent les archives d’une bibliothèque sunnite, celle de l’Eglise latine et le monastère des Dominicains.

Les combattants de Daech s’en sont ensuite pris à la bibliothèque du Musée de Mossoul et ont détruit des œuvres datant de 5.000 ans avant Jésus Christ. Daech «perçoit la culture, la civilisation et la science comme des ennemis féroces», remarque le député irakien Hakim Al Zamili.

Les bibliothèques de Mossoul avaient déjà subi deux pillages : en 2003 avec la chute de Saddam Hussein et en juin 2014 lorsque les djihadistes ont pris le contrôle de la ville. De nombreux manuscrits ont été exportés clandestinement. Les Dominicains, eux, avaient commencé à numériser les manuscrits dans les années 90.

C'est l'OAS avec sa politique de la terre brûlée qui a incendié la Bibliothèque Universitaire d'Alger il y a 53 ans le 7 juin 1962 à 12 h 27 mn

Incendie de la Bibliothèque Universitaire d’Alger

le 7 juin 1962« … Ceux qui l’ont brûlée, voulurent fermer l’accès de la culture française aux élites algériennes, par là-même, sans doute, avouaient-ils la considérer à eux seuls réservée … » (Robert Buron)

Aucune époque, aucun peuple, n’est à l’abri du désastre moral que constitue la destruction de livres, de bibliothèques, comme de tout ce qui permet à l’homme de réfléchir sur sa condition.

Au début de l’année 2013 la destruction d’une des bibliothèques de Tombouctou, comme il y a cinquante-trois ans l’incendie de la bibliothèque universitaire d’Alger relèvent d’une même barbarie.

Le soir du 6 juin 1962, les Algérois qui venaient de vivre une sixième journée sans attentat entendirent, au cours d’une émission pirate, l’O.A.S. annoncer la fin de la trêve : « L’O.A.S. reprend sa liberté d’action dès ce soir. Nous demandons à nos commandos de reprendre les opérations en visant surtout les objectifs économiques. »

Cette fois les criminels de l'OAS étaient parvenus à leur ultime crime... Ils l’avaient leur terre brûlée ! On cassait, on détruisait. En une seconde des dizaines d’années d’efforts étaient anéanties. "Tout plutôt que de “leur” laisser notre belle ville, nos installations. Puisqu’on ne pouvait pas gagner, puisqu’on avait trop tardé à s’entendre, on partirait".

« Mais avant...

« Le 7 juin un panache de fumée couronna Alger. La bibliothèque de l’Université venait de sauter. Six cent mille livres brûlaient. Et l’on criait de joie. Et les laboratoires des Facultés furent plastiqués à leur tour, et deux amphithéâtres. On n’allait quand même pas leur laisser “notre” culture et “notre” science ! » (Yves Courriére)Le sinistre faisait encore rage quatre heures plus tard dans les locaux de l’Université, complètement isolés par les pompiers et par la troupe : la bibliothèque, le laboratoire des Sciences, plusieurs amphithéâtres de Médecine ont subi entre autres, des dégâts considérables. Tout le passé et un avenir de culture sombraient dans la fournaise. Les 500.000 volumes de la bibliothèque ont été détruits par le feu » La chaleur dégagée par le foyer était telle qu’on ne pouvait approcher à moins de cent mètres…(Le Figaro, 8 juin 1962)

http://www.liberte-algerie.com/culture/memoricide-ou-autodafe-a-alger-1-2-souffles-179659

SOUFFLES…

Mémoricide ou Autodafé à Alger !

Par : Amine ZAOUI

Aujourd’hui, le 7 juin 2012, je réveille Mahmoud Bouayad et Jean Sénac de leur sommeil, de leur quiétude éternelle. Cinquante ans, jour pour jour, depuis l’incendie de la Bibliothèque universitaire d’Alger ! Ce jour du 7 juin 1962, à 12 heures 27 minutes, la prestigieuse Bibliothèque universitaire d’Alger a été incendiée. Une opération de “purification culturelle” est déclenchée. L’OAS (Organisation de l’armée secrète) ne cherchait pas à jeter le pays dans un bain de sang, mais à mettre le feu dans les espaces du "livre", symbole de la lumière! De la politique de la terre brûlée à une autre semblable, jumelle, celle des livres brûlés. Il n’y a pas d’application de la politique de la terre brûlée sans l’application, d’abord et avant tout, de celle pratiquée à l’encontre des bibliothèques brûlées.

Cet acte criminel livresque et intellectuel est défini comme un "autodafé"! Il existe une guerre féroce appelée “la guerre contre les bibliothèques”. Des guerres préméditées et programmées à l’avance mais souvent oubliées ou minimisées !

Qui parmi nous n’a pas lu quelques détails sur la destruction de la bibliothèque de Baghdad, Cité de Beyt el-Hikma, où les manuscrits furent noyés dans l'Euphrate et le Tigre, et l’eau des deux fleuves s’est métamorphosée, selon des historiens, en fluide noire à cause de l’encre des millions d’ouvrages ? Qui parmi nous n’a pas lu quelques histoires sur les atrocités de l’incendie et de la dévastation de la bibliothèque d’Alexandrie ? L’histoire retient les actes abjects des Allemands avec la bibliothèque belge de Louvain en 1914, Milosevic avec les bibliothèques de la Bosnie… l’histoire c’est aussi un grand incendie de livres !

On lit dans La guerre d’Algérie (tome 4, Les feux du désespoir, 1971, page 637), de Yves Courrière : “Trois puissantes déflagrations secouaient vers midi quarante le centre d’Alger. Des bombes au phosphore venaient d’exploser dans l’enceinte des Facultés, provoquant un incendie monstre ; d’épais nuages de fumée noire s’élevaient au-dessus des bâtiments en flammes, obscurcissant le ciel, barrant l’horizon”.

L’incendie de la Bibliothèque universitaire d’Alger n’était pas un acte isolé, mais plutôt un fait en harmonie et en concordance avec la logique du colonialisme culturel. Depuis 1830, “les porteurs de civilisation !!” n’ont pas cessé de détruire la culture locale : “Fermeture des medersas, interdiction de la langue arabe, pillage des manuscrits.” Si le colonialisme, en tant que “bêtise humaine”, “monstre historique”, a commencé son invasion par les enfumades commises par Pélissier contre les Ouled Riah, cent trente-deux ans après, cette logique n’a pas changé. Ainsi, le colonialisme a fini “son séjour pernicieux et maléfique” en Algérie par d’autres enfumades, celles contre les livres. Ce jour du 7 juin 1962, à 12 heures 27 minutes, les nouveaux généraux, les petits-fils de Pélissier, ont brûlé la Bibliothèque universitaire d’Alger.

A. Z. votre commentaire

votre commentaire

-

Voici le texte de l’appel pour la Manifestation du 28 février 2015 à Paris, clôture de la 10ème semaine anticoloniale par Henri POUILLOT

Non à la "guerre des civilisations" Contre toutes les formes

de colonialisme, de racisme,

de fascisme

Toutes et Tous à Barbès

le 28 février 2015 à 14 heures

Pour une grande marche solidaire

des peuples

Le 10ème anniversaire de la semaine anticoloniale et antiraciste est organisé quelques semaines après la double tuerie de Charlie-Hebdo et de l’Hyper Casher dans un contexte d’exacerbation du racisme : islamophobie, antisémitisme, xénophobie....

Nous devons être vigilant-e-s quant aux conséquences de ce tragique événement et devons combattre pied à pied tous ceux qui encouragent l’idéologie de la "guerre des civilisations" et érigent en guerre de religion les combats des peuples contre la colonisation et pour leur souveraineté. Nous devons combattre ceux qui instrumentalisent la religion et la transforment en arme de guerre et de haine à travers une stratégie de la terreur pour imposer leur pouvoir.

Les interventions impérialistes en Afrique ou au Moyen Orient, et les monstres qu’elles créent dont les populations de ces pays sont les principales victimes, se succèdent alimentant le chaos, la déstabilisation du monde. Contre la "guerre des civilisations" qui conduit à une catastrophe irrémédiable, c’est aux causes qu’il faut s’attaquer : il est urgent d’agir pour un monde d’égalité, de justice, de paix, de liberté et de démocratie !

Nous devons combattre le nouvel ordre colonial instauré par la mondialisation capitaliste. L’accaparement des terres, le pillage des ressources naturelles, la dette en sont les nouvelles formes. La colonisation continue comme en Palestine ou au Sahara Occidental. En France, les pratiques colonialistes perdurent dans les Dom Tom comme en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou aux Antilles. Au Kurdistan en Tchétchénie, au Tamoul Eelam, et dans de nombreux pays, les peuples se battent pour leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Nous exigeons l’annulation de la dette et une politique étrangère respectueuse du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Nous agissons pour le démantèlement des bases militaires françaises à l’étranger.

Nous devons combattre ceux qui cherchent à construire un prétendu "ennemi intérieur" pour entretenir la peur. Les lois et mesures discriminatoires et sécuritaires que le gouvernement et certaines forces politiques veulent encore renforcer, stigmatisent les immigré-e- s, les "musulmans ", les Roms, ou les sans papiers. Ceux qui mènent la guerre aux migrants en Europe continuent à exploiter les peuples à travers la Françafrique et le soutien aux dictatures. Nous exigeons la liberté de circulation et d’installation, la régularisation de tous les sans papiers par une carte de 10 ans, la suppression du visa Balladur, la fin des contrôles au faciès, le droit de vote et d’éligibilité des étranger-e-s à toutes les élections.

Nous n’oublions pas. Le ventre est fécond d’où sortent les monstres

Il y a 70 ans, des milliers d’Algériens étaient assassinés à Sétif et Guelma en Algérie par l’armée française le 8 mai 45.

Il y a 50 ans, Medhi Ben Barka était enlevé à Paris par des policiers marocains avec la complicité active des services français. Depuis, des dizaines de militants anticolonialistes ont été assassinés en France sans qu’aucun assassin ou commanditaire ne soit inquiété.

Il y a 20 ans la France coloniale a instauré aux Comores le tristement célèbre "visa Balladur" responsable de plus de 10.000 morts au large de Mayotte ainsi que des milliers d’expulsions annuelles dans l’île de Mayotte !

Il y a 10 ans, la loi du 23 février 2005 proposait d’imposer à l’Éducation nationale d’enseigner aux élèves le "rôle positif de la présence française en Afrique du Nord" Nous demandons son abrogation complète. Il est urgent que la vérité soit faite et que justice et dignité soient rendues aux victimes du colonialisme et du racisme. L’État doit reconnaître sa responsabilité dans ces crimes et envisager des réparations.

Marchons contre "la guerre des civilisations", pour soutenir les peuples en lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme et l’impérialisme, et notamment les peuples palestinien, sahraoui, kurde.

Marchons pour l‘égalité des droits et la justice pour toutes et tous

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans cet appel à se retrouver le samedi le 28 février 2015 à Barbès à 14 h pour une marche jusqu’à Belleville où se tiendra un village des peuples. votre commentaire

votre commentaire

-

http://ldh-toulon.net/1962-l-exode-de-Ghislaine-oranaise.html

Un appelé, un moudjahid, un harki, une " pied-noir ". Quatre expériences d'une même réalité : la guerre d'Algérie. Rémi Serres quitte sa ferme familiale de l'Aveyron pour effectuer son service militaire en Algérie. Il sera confronté à la misère, la souffrance et la mort. Mohammed Ouahabi rejoint les rangs du FLN et combat pour l'indépendance de son pays. Après deux ans passés dans le maquis, il est arrêté et torturé par l'armée française. Dielloul Slamani se bat pour que l'Algérie reste française, d'abord dans une unité de harkis, puis dans l'armée française. Menacé de mort, il doit s'exiler en France. Ghislaine Ruvira fuit l'Algérie à l'été 1962, comme un million de Français installés dans ce pays. A vingt-deux ans, elle refait sa vie en France. Leurs témoignages ont été recueillis par Antoine d'Abbundo.

Avertissement : Aujourd'hui nous vous présentons le témoignage d'une pied-noir élue au Conseil municipal de Toulon dont le maire est Hubert Falco (UMP)... Vous l'aurez compris seul son témoignage nous intéresse... mais peut-être un peu orienté...

1962 : l’exode de Ghislaine, oranaise ...

La guerre d’Algérie est un événement historique complexe qui a broyé beaucoup de ceux qui l’ont vécu. En novembre 2004, les éditions Bayard jeunesse ont publié un dossier Okapi réalisé par Antoine d’Abbundo, J’ai vécu la guerre d’Algérie, 1954-1962, comportant les témoignages de quatre protagonistes – un appelé du contingent, un moudjahid, un harki et une « pied-noire ».

Nous avons choisi, avec l’autorisation de l’éditeur, de reprendre le dernier de ces témoignages, celui de Ghislaine Ruvira, pied-noire d’Oran, qui a dû, début juillet 1962, quitter définitivement l’Algérie, « son pays », « le pays où [elle est] née ».

Ghislaine Ruvira, juin 1962. (photo : Bayard jeunesse)

Ghislaine Ruvira : « J’ai vécu la guerre d’Algérie »

Mon plus grand rêve, ce serait de pouvoir, un jour, retourner Algérie parce que je suis partie ce pays, mon pays, sans vaiment lui dire au revoir. C’était le 30 juin 1962. J’entends encore mère me dire : « Ma fille, voilà l’adresse de ton oncle Nino, à Nice. Tu vas aller passer l’été sur la Côte d’Azur. Tu pars tout de suite. » Puis mon père me tend une valise en contreplaqué – je me souviens parfaitement de ce détail –, dans laquelle je dépose en hâte quelques affaires. Et nous nous mettons en route pour l’aéroport de la Senia, près d’Oran. Un immense nuage noir flotte sur la ville. L’OAS, l’Organisation armée secrète, a mis ses menaces à exécution...

Une indépendance contestée

Il y a quelques mois, en mars, les représentants du général de Gaulle, le président de la République française, et les délégués du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) ont signé les accords d’Évian, qui décrètent le cessez-le-feu entre les troupes françaises et les rebelles du Front de libération nationale (FLN), qui se battent depuis 1954. Après huit années d’une guerre terrible, la France a donc décidé d’abandonner l’Algérie et d’accorder aux Algériens leur indépendance. Mais ces accords n’ont pas satisfait tout le monde, loin de là. Depuis leur signature, l’OAS a musclé son action dans Oran, comme dans toutes les autres grandes villes d’Algérie. Cette armée clandestine, je la connais bien, car plusieurs de mes camarades ont rejoint ses rangs pour défendre leur terre. Pour eux, l’Algérie doit rester française et le cessez-le-feu décidé à Évian n’est qu’un morceau de papier sans valeur. Pas question d’abandonner l’Algérie sans réagir. Voilà pourquoi les chefs de l’OAS prônent la politique de la « terre brûlée ». En détruisant quelques installations stratégiques du pays, ils veulent aussi montrer leur force et espèrent ainsi pouvoir peser sur les négociations entamées entre le gouvernement français et les indépendantistes algériens.

À Oran, l’OAS a donc fait exploser les réserves pétrolières du port. Mes parents, pensant bien faire, m’ont pris un billet d’avion pour partir plus vite, le numéro 11 111 : c’était mon numéro sur liste d’attente. Je ne l’oublierai jamais. En arrivant à l’aéroport de la Senia, ce qui me frappe d’abord, ce sont les barbelés et les gardes mobiles français qui pointent leurs mitraillettes sur nous, comme si nous étions des malfaiteurs. Aux abords du poste de contrôle, les candidats au départ prennent leur mal en patience. Certains ont tendu des draps de couleur pour s’abriter du soleil avec leurs bagages. À chaque fois que je vois un reportage sur des réfugiés à la télévision, je repense à eux. Dans les yeux de tous les exilés, on lit la même tristesse et le même désespoir. Plus tard, j’apprendrai qu’au cours de l’été 1962 près d’un million de « pieds-noirs », comme on appelle les Français d’Algérie, ont pris comme moi la route de l’exil.

Quitter l’Algérie

Pourtant, sur le moment, je ne veux pas croire que mon départ est définitif. « Tu reviendras bientôt, quand tout sera calmé », ne cesse de répéter mon père pour me donner du courage. Rapidement, je fais mes adieux à mes parents puis, ravalant un sanglot, je rejoins la file. Je vais avoir vingt-deux ans et je me sens comme une petite fille abandonnée au milieu de cette foule. Le désordre le plus total règne dans l’aéroport. Les autorités sont totalement débordées par des centaines de personnes qui prennent d’assaut les comptoirs. Au micro, les hôtesses multiplient les annonces contradictoires. Les vols sont régulièrement annoncés, puis reportés ou annulés. Impossible de s’y retrouver. Le soir arrive sans que j’aie pu obtenir le moindre renseignement sur mon départ. Épuisée, je me laisse tomber dans un coin. C’est alors qu’un groupe de gardes mobiles, l’arme au poing, vient tourner autour de moi. Pour eux, je dois représenter une proie facile. Ils sont grossiers. J’ai honte et un peu peur, mais qu’est-ce que je peux faire ? Heureusement, une famille a vu le manège de ces hommes et me prend sous sa protection. Nous trouvons refuge dans un coin de l’aérogare où s’entassent, pêle-mêle, hommes, femmes, enfants et vieillards. Nous passons la nuit ainsi, les uns contre les autres, dormant à même le sol.

Le lendemain, toujours pas de départ en vue et personne pour nous donner la moindre information. Pour toute nourriture, il faut se contenter des maigres sandwiches à la Vache-qui-rit distribués par la Croix-Rouge. Aux toilettes, seul point d’eau disponible, la queue n’en finit pas. Impossible de se laver ou de se changer, impossible de dormir correctement. Après cinq jours passés là, sans bien comprendre ce qui m’arrive, je n’ai plus qu’un désir : que le cauchemar s’arrête et que mes parents viennent me chercher. Au guichet d’embarquement, l’agent qui s’occupe des enregistrements doit avoir pitié de moi. Il m’indique que je peux, enfin, monter dans une Caravelle. C’est le 5 juillet, la nuit tombe.

Une fois dans l’avion, je m’écroule de fatigue sur mon siège pour me réveiller à Marseille. De là, je prends un train pour Nice et, de bon matin, je sonne à la porte de mon oncle Nino et de sa femme. « Comme tu es sale, ma fille ! » Voilà tout ce que ma tante trouve à me dire. Mais je ne lui en veux pas : pour elle, c’est un moyen de masquer son émotion, de partager mes souffrances. Avant que j’aie eu le temps de raconter mon aventure, elle me fait couler un bain et prépare ma chambre.

En me réveillant, le lendemain matin, dans cette maison inconnue, j’ai hurlé. Je crois qu’à ce moment j’ai vraiment réalisé que je venais de quitter définitivement l’Algérie. Si je commence mon récit par la fin, c’est parce que, comme pour beaucoup de mes compatriotes « pieds-noirs », ce départ en exil représente l’événement le plus douloureux de ma vie. Un traumatisme dont je ne guérirai jamais. Comment l’expliquer ? Le plus simple est de dire que l’Algérie est le pays où je suis née, le pays où plongent mes racines.

Ma famille

L’histoire de ma famille dans ce pays remonte à 1830, année de la conquête d’Alger par les troupes du roi de France, Charles X. Mon arrière- grand-père maternel, un certain Chapuis, se trouve dans le corps expéditionnaire qui débarque dans la ville, en juillet. Quelques mois plus tard, il est envoyé à Jemmapes, près de Constantine, dans l’est du pays. Officier dans le génie, il y supervise la construction d’un pont qu’il ne terminera jamais. La région n’est pas encore totalement « pacifiée » et des bandes arabes attaquent régulièrement l’occupant français. Lors d’un raid, l’officier Chapuis est sauvagement assassiné à la hache.

Mon arrière-grand-père paternel, forgeron-charron dans le Lot-et- Garonne, semble, lui, avoir émigré en Algérie dans les années 1870. Il s’établit à Oran, sur la côte ouest du pays. C’est là qu’est né mon père, Lucien Larrat, en 1908. ucette, ma mère, née Nicolino, Lest l’aînée d’une famille de trois enfants. Elle est née en 1914, à Batna, département de Constantine, dans l’est de l’Algérie. À onze ans, ses parents l’ont placée en internat, au « Bon Pasteur », un institut catholique pour jeunes filles près de Biskra, au pied du massif des Aurès. Elle y est restée jusqu’à vingt et un ans. C’est là qu’elle a appris l’arabe, qu’elle parlait couramment. « Tu parles comme une mosquée », lui disait mon père pour la taquiner. C’est une femme à la stature imposante et aux yeux gris pénétrants. Elle n’a jamais bien su me montrer son amour et son affection, mais elle m’a transmis des valeurs précieuses : le respect de l’autre et le goût du savoir. Mon père est, lui, d’un caractère plus rêveur. Il est ouvrier et a fait toute sa carrière aux PTT. Il s’occupe d’installer les lignes télégraphiques à travers le pays. C’est ainsi qu’il rencontre ma mère et qu’ils se marient, en 1938, avant de s’installer à Tizi-Ouzou, en Grande Kabylie, où je suis née le 8 août 1940.

Des rêves plein la tête

De cette ville au coeur des montagnes, je garde en mémoire la couleur ocre de la terre et la senteur enivrante des eucalyptus. Je revois aussi notre maison ouverte sur un grand jardin et ce vieil Arabe qui file la laine au fond de la cour. Il est impressionnant avec sa barbe blanche, mais je n’ai pas peur de lui, bien au contraire. Souvent, le soir, je vais le voir pour qu’il me raconte des histoires dans une langue que je ne comprends pas, mais qui me fascine. J’ai 5 ans et des rêves plein la tête.

Ce sont là mes plus belles années. Un peu plus tard, mon père est muté à Oran, le grand port de la côte ouest de l’Algérie. L’arrivée dans cette ville est pour moi une épreuve terrible.

À Tizi-Ouzou, nous habitions un logement de fonction vaste et clair. À Oran, nous emménageons, mes parents, mon frère aîné René, ma petite soeur Huguette et moi-même, dans un petit deux-pièces sombre, au n° 29 de la rue Montgolfier, dans le quartier Saint-Eugène.On traite souvent les Français installés en Algérie de « colons », comme s’il n’y avait eu, parmi nous, que de riches propriétaires terriens qui exploitaient les Algériens. La réalité est très différente : le peuple « pied-noir » vit aussi dans les grandes villes et se compose d’ouvriers, employés, petits fonctionnaires et commerçants. À Saint-Eugène, par exemple, les familles sont de condition modeste et la plupart des habitants sont eux-mêmes d’anciens immigrés originaires d’Espagne. Notre quartier est d’ailleurs le royaume des petites boutiques où l’on va faire cuire montecaos et des mounas, deux pâtisseries typiques de là-bas, et des cafés où l’on sert la kémia, l’apéritif, en écoutant du flamenco. Pour nous, les enfants, c’est un terrain de jeu tout à fait idéal.

Mon meilleur ami s’appelle Jean-Pierre. Il va me servir de guide et de chevalier servant durant de longues années. Je me souviens de notre première rencontre dans l’escalier de l’immeuble, le jour de l’emménagement. Il est là, devant moi, me tendant la main et disant, très solennel : « Ne pleure pas, je suis là. » Il me répétait tout le temps que je serai maîtresse plus tard, parce que j’avais la manie d’attraper les gosses dans la cour de mon immeuble pour leur apprendre à lire. Francis Nieto, dit « le Bisco », était mon élève favori : non seulement il louchait, mais, en plus, je crois qu’il était un peu débile. Je me faisais une fierté de lui apprendre l’alphabet.

Au « collège moderne »

L’entrée en 6e est un de mes grands souvenirs. Classée première au concours d’entrée, je suis inscrite au « Collège moderne », un établissement renommé bâti sur le front de mer. Pour y aller, je dois faire cinq kilomètres à pied quatre fois par jour. Mais j’ai conscience de ma chance d’y être admise. Parce que nous avons les mêmes origines modestes, je me lie très vite avec Sheima, une jeune Algérienne. Sheima est une élève brillante qui prend ses études très au sérieux. Elle veut devenir avocate pour changer le statut de la femme algérienne, qui n’a pratiquement aucun droit, m’explique-t-elle. Avec Sheima, je discute des heures durant de l’avenir. Moi, je rêve de faire des études scientifiques. Quand j’y repense, je réalise que Sheima est la seule Algérienne que j’aie vraiment connue intimement. Évidemment, je ne compte pas Kadher, un copain d’enfance. Je me souviens que j’ai été horrifiée lorsqu’il m’a raconté qu’on lui avait « coupé le zizi ». Je n’avais jamais entendu parler de la circoncision des musulmans. Et puis, il y avait aussi les algovender, ces camelots arabes qui parcouraient notre quartier en poussant leur charrette remplie de vaisselle et de vêtements bon marché. Mais, tout compte fait, nous n’avions pas vraiment de contacts avec les Algériens. Le quartier arabe, on l’appelait « le village nègre » et aucun Européen n’aurait eu l’idée d’aller s’y promener. Pas par peur, non. C’était comme ça... Je n’ai pas l’impression d’avoir vécu dans une société raciste. En ville, il y avait peu d’échanges entre les deux communautés.

Une vie normale, en apparence

J’ai quatorze ans lorsque la guerre éclate en novembre 1954. J’en entends parler pour la première fois lors d’une partie de pêche où j’accompagne mon père et son copain. Mon père, je ne le vois pas souvent, à cause de son travail, et j’aime plus que tout ces moments partagés avec lui. D’habitude, il me taquine et me câline, mais ce jour-là il a l’air sérieux. Avec son ami, il parle d’attentats en Algérie et de troubles en Tunisie et au Maroc, deux pays qui sont, à l’époque, des protectorats de la France. Moi, j’écoute d’une oreille distraite, sans bien réaliser ce qu’ils disent. Après tout, ce sont des affaires de grands et j’ai d’autres choses en tête.

Comme toutes les jeunes filles de mon âge, j’aime surtout m’amuser. Avec mes copines, notre grand plaisir est d’aller à la plage. Le week-end, on prend le car de la compagnie Sotac et on se retrouve sur le front de mer. Il y a aussi les surprises-parties. C’est l’époque du rock, des Platters, d’Elvis Presley... et des premiers petits amis. En fait, on continue tous à mener une vie normale, du moins en apparence. Dans les premiers mois, la ville d’Oran n’est pas vraiment concernée par les combats, qui touchent surtout la Kabylie et les Aurès, plus à l’est. D’ailleurs, à la maison, on ne parle jamais de guerre, mais d’ « événements » ou de « pacification ». Dans les journaux ou à la radio, les partisans du FLN, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie, sont présentés comme une bande de terroristes qui tentent de manipuler les Algériens. Personne ne réalise vraiment que, derrière ces événements, il y a aussi un peuple qui réclame plus de justice. « Il faut avoir confiance en la France, les jours meilleurs reviendront », prétend mon père. Tout le monde autour de moi se montre rassurant, si bien que je ne me pose pas de questions.

La violence s’installe

La guerre me rattrape en 1957, année de la mort de mon cousin Jules. Jules était pilote d’avion dans l’armée, affecté à la frontière tunisienne, chargé de la surveillance des convois militaires. Dans ses lettres, il faisait le fier, mais je sentais bien son inquiétude entre les lignes. Il a été tué en mission et l’annonce de sa mort a été une vraie souffrance. À partir de ce moment, la peur a commencé à s’installer dans ma vie. La même année, j’ai appris la disparition de mon oncle maternel, Gilbert, enlevé par le FLN dans sa ferme, près de Batna. On ne l’a jamais retrouvé. Puis, en 1958, mon frère René part dans les « paras », pour son service militaire. Ma mère est folle d’angoisse parce que les « paras » sont les troupes les plus exposées. À cette époque, la violence s’installe dans Oran. Avec les premiers attentats, les autorités militaires françaises décrètent le couvre-feu. La nuit, impossible de circuler sans autorisation. Le jour, impossible de faire un pas sans croiser une patrouille d’appelés.

Ces jeunes soldats venus de France, nous les regardons, mes amies et moi, d’un oeil amusé. Nous les appelons les patos, ce qui, en argot espagnol, signifie les « canards ». C’est vrai qu’ils ont l’air tellement maladroits, ces soldats. Parfois, ils tentent de nous aborder, nous offrent une cigarette ou nous invitent à boire un whisky-coca à la terrasse d’un café. La plupart ont mon âge ou sont à peine plus vieux. Et ils ne paraissent pas mieux comprendre que moi les raisons de cette guerre qui vole notre jeunesse.

Institutrice dans la campagne algérienne

En 1959, je fais mon entrée à l’école normale pour apprendre le métier d’institutrice. Après un an de formation théorique, je suis envoyée pour une première expérience pratique à l’école Saint-Lucien, dans les environs de Sidi-Bel-Abbès, à une trentaine de kilomètres d’Oran. Mon premier vrai contact avec le bled, la campagne algérienne ! La zone est dangereuse, car les maquisards de l’ALN, l’Armée de libération nationale, branche militaire du FLN, y opèrent régulièrement. Chaque jour, je dois donc effectuer l’aller- retour depuis Oran sous la protection des gardes mobiles qui assurent la surveillance des routes. Saint-Lucien est un tout petit village où quelques colons, propriétaires de vignes, font travailler une population de fellahs, c’est-à-dire de paysans arabes. Avec la mairie, l’école est le principal symbole de la présence française. Elle comprend deux niveaux de maternelle, un cours préparatoire normal pour les élèves les plus doués et un cours préparatoire d’initiation. Moi, je suis chargée du cours préparatoire normal. Dans ma classe, j’ai une soixantaine de petits, fils et filles d’ouvriers agricoles qui savent à peine quelques mots de français. Pourtant, parents et enfants nous considèrent, nous les maîtres, avec beaucoup de respect et d’affection. Chaque soir, en repartant pour Oran, j’ai droit à un petit présent pour me remercier du travail que je fais. Une fois, ce sont des asperges sauvages emballées dans du papier journal, une autre, quelques parts de galette d’orge ou quelques fleurs de laurier-rose.

À Saint-Lucien, je découvre un autre visage de l’Algérie que je ne connaissais pas vraiment. Ces gens-là vivent en effet dans une extrême pauvreté et certains enfants sont dans un état lamentable, avec des poux, souvent des yeux pleins de pus. Rares sont ceux qui ont de quoi se payer des fournitures scolaires ; pourtant, dans toute ma carrière d’institutrice, je n’ai jamais rencontré d’élèves aussi volontaires et studieux. Je me souviens en particulier d’une petite Halima, une gamine adorable, très douée. Dès lors, je n’ai plus qu’une obsession : apprendre à lire à tous ces enfants, comme si, avec mes lettres et mes mots, je pouvais les aider à sortir de cette pauvreté. J’ai vécu là deux années merveilleuses, jusqu’à ce que, une fois encore, la guerre me rattrape.

Il faut partir ou mourir

Tout bascule au mois d’avril 1962. Comme tous les jours, je fais ma classe lorsque j’entends des hurlements dans tout le village. « Le FLN arrive, le FLN arrive ! » Aussitôt, c’est la terreur. Je retrouve mes deux autres collègues institutrices dans la cour, ne sachant que faire. Nous le savons, le FLN s’en est déjà pris à des enseignants. Pour les indépendantistes algériens, tout ce qui vient de la France est suspect. Même apprendre à lire et à écrire le français. La panique nous gagne. Comme des gamines, nous nous réfugions dans les toilettes. Nous ne sortons de cette cachette dérisoire qu’une fois le calme revenu. C’est alors que nous découvrons l’horrible spectacle : les maquisards ont pendu un couple de colons juste devant l’entrée de l’établissement.

Le message est clair : il faut partir ou mourir.Le lendemain, j’apprends que l’inspecteur d’Académie a décidé, pour éviter un nouveau drame, de fermer l’école et de nous mettre en « arrêt maladie ». Je dois donc quitter Saint- Lucien sans même prendre le temps de dire au revoir aux enfants de ma classe. J’ai les larmes aux yeux de honte et de rage. Je me sens lâche d’abandonner ainsi mon poste, sans avoir fini mon travail.

À partir de ce moment, les choses sont allées très vite. À Oran, la vie est devenue difficile. Les forces de l’ordre nous astreignent au couvre-feu et à de perpétuelles perquisitions. Chaque jour, on entend résonner le bruit des fusillades et des explosions. On appelle ça les strongas : des attentats destinés à tout détruire et à montrer que l’OAS est le véritable maître du terrain. Les autorités françaises réagissent en déployant sur place des compagnies de CRS. Ils sont partout : à chaque coin de rue, sur les toits, fouillant les maisons à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, à la recherche de suspects. Oran, comme toute l’Algérie, est au bord de la guerre civile.Mes parents décident donc de m’envoyer chez mon oncle à Nice. Dans mon esprit, je pars en quelque sorte en vacances, dans un pays lointain, la France. Pendant quelques semaines, je joue donc à la touriste. Avec ma copine Germaine, ancienne collègue de l’école normale que j’ai retrouvée à Nice, nous allons souvent au « Masséna », un bar qui sert de quartier général à tout ce que la ville compte de « pieds-noirs ». Un jour, un garçon m’aborde. Comme il descend d’une voiture immatriculée 9 G, le code pour Oran, nous entamons la conversation. Il s’appelle Pierre et vient, comme moi, de débarquer en France. Il me plaît bien et, apparemment, je ne lui suis pas indifférente.

Une nouvelle vie en France

J’ai compris que je ne rentrerai jamais en Algérie le ler octobre 1962, jour de la rentrée des classes. Quelque temps auparavant, j’ai reçu une lettre de l’inspection académique m’indiquant que je suis mutée à Fareberswiller, en Alsace. Je n’ai jamais entendu parler de ce village, mais je n’ai pas vraiment le choix. Quand je débarque dans cette cité de mineurs, à la frontière allemande, le choc est total. Je viens à peine de quitter les orangers et je me retrouve sous la neige, devant une classe de 65 enfants blonds parlant le patois allemand. D’autant que l’accueil est plutôt froid. À l’académie de Saint-Avold, on me prévient que l’école n’a pas de logement de fonction et qu’il faudra que je me débrouille. Je sens bien que je dérange. Pour la plupart des Français, je fais partie de ces riches colons qui ont provoqué la guerre. Heureusement, Évelyne, ma collègue institutrice, est là pour me réconforter. Comme moi, elle vient d’Algérie et nous nous serrons les coudes. Les premiers jours, nous dormons dans la classe, sur des lits de camp. Et puis il y a une collègue retraitée, Mme Breitwiser, une Alsacienne qui a longtemps vécu au Maroc. Elle sait ce que nous avons traversé et nous prend sous sa protection. Malgré tout, je réalise très vite qu’il me sera impossible de rester là.

Je demande à l’inspection mon « rapatriement » sur Toulon, où vit mon fiancé, Pierre. Je le rejoins en avril 1963 pour l’épouser. Pierre est un homme qui s’est engagé à fond pour l’Algérie française et qui est complètement traumatisé d’avoir dû quitter sa terre. Mais nous sommes jeunes, nous nous aimons et nous sommes prêts à travailler dur pour recommencer une nouvelle vie. Mes parents, eux, ne s’en sont jamais remis. Ils ont quitté l’Algérie en novembre 1962 et ont été envoyés dans un camp de transit, au Raincy, en région parisienne, avant d’aller vivre chez mon frère René, à Reims, puis chez moi, à Toulon. Jusqu’à sa mort, en 1971, mon père n’a plus voulu parler de l’Algérie. Il était très atteint dans sa dignité et en voulait beaucoup à la France d’avoir « sacrifié » les « pieds-noirs ».

Moi aussi, les premiers temps, je ne me suis pas reconnue dans ce pays, la France, et je crois que les Français ne voulaient pas non plus me reconnaître. Ils s’étaient débarrassés d’une guerre douloureuse et chantaient les louanges de la décolonisation, parlaient avec des trémolos dans la voix de la libération des Algériens, mais refusaient de nous voir, nous les « pieds-noirs », à qui l’Histoire avait tout pris, sauf la fierté d’exister.Aujourd’hui, je ne peux affirmer que cette page soit tournée, car elle n’a pas été bien lue. Mais j’ai rebondi et reconstruit ma vie. Depuis, j’ai eu deux enfants, je suis devenue directrice d’école, puis élue à la mairie de Toulon. Mais je n’ai rien oublié. Et je me souviendrai jusqu’à ma mort de l’Algérie, parce que je ne veux pas oublier qui je suis. Une « pied-noir », issue d’un peuple original, mélange de tous les peuples et de toutes les cultures de la Méditerranée : Arabes, Juifs, Espagnols, Italiens et Français mêlés. Quant à dire si un jour je retournerai en Algérie, je ne sais pas. Peut-être ai-je simplement besoin de revenir sur mes pas pour pouvoir, enfin, en partir.

Ghislaine Ruvira

votre commentaire

votre commentaire

-

Interventions de Jean-François Gavoury, président de l’Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l’OAS (ANPROMEVO), et de Jean-Philippe Ould Aoudia, président de l’association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons, lors du colloque organisé à l’Hôtel de Ville de Paris le 4 février 2015 sur le thème Guerre d’Algérie : Savoir et Transmettre, par la Commission Mémoire-Histoire de la FNACA à l’occasion de son 30e anniversaire.

Jean-François Gavoury

« Les victimes de l'OAS sont restées dans le silence des décennies durant, y compris lors de la publication des lois d'amnistie et de réhabilitation visant les criminels de cette organisation, y compris lorsque le gouvernement a dépêché l'un de ses membres en juin 1980 pour présider, à Toulon, une cérémonie d'inauguration d'un monument érigeant en martyr et héros le chef des commandos Delta de l'OAS, Roger Degueldre.

Les victimes de l'OAS n'ont pas voulu ni su faire acte de transmission parce que cette inversion des valeurs incarnées par la République elle-même le leur interdisait : comment ne pas avoir honte d'être apparenté à la victime, eût-elle été citée à l'ordre de la Nation et reconnue "Mort pour la France", d'une organisation se réclamant de la résistance de l'Algérie française ? Comment revendiquer le moindre droit à la parole lorsque, âgé(e) de quatre à cinq ans, on a survécu à un attentat dont les auteurs peuvent rendre compte à tour de pages et de déclarations sans être inquiétés ?

Le premier, probablement, à avoir osé publier sur un crime de l'OAS resté impuni, non pour s'en targuer mais au contraire pour en relater les circonstances et en dénoncer l'ignominie, est Jean-Philippe Ould Aoudia, avec L'assassinat de Château-Royal. Et c'est avec lui, avec son association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons, avec la FNDIRP que l'Anpromevo est née, en février 2006, après que nous soyons trouvés, alertés par un retentissant projet d'hommage public à l'OAS, sous la forme d'une énième stèle, à Marignane cette fois, porté par des anciens activistes et appuyé par un maire issu du Front national.

Et c'est un nouveau maire extrémiste, à Béziers, qui entend débaptiser une rue du 19 mars 1962 pour lui donner le nom d'un officier putschiste, Hélie Denoix de Saint Marc.

À titre personnel je ne le laisserai pas faire pour plusieurs raisons :

- la première, la fidélité : la fidélité à la mémoire de Guy Fischer, qui cita mon père et me cita en séance du Sénat consacrée à la présentation de la proposition de loi tendant à faire du 19 mars la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie ;

- la seconde raison : la fidélité à l'égard de M. Bertrand Delanoë, de Mmes Anne Hidalgo et Catherine Vieu-Charier, de la FNACA, de l'ARAC et de toutes les associations amies de l'Anpromevo qui ont permis qu'un certain 6 octobre 2011, sur un remarquable emplacement du cimetière du Père-Lachaise, un Mémorial soit élevé pour rendre témoignage du sacrifice des militaires, des civils, des élus, des magistrats, fonctionnaires, enseignants tombés au service de la République sous les coups d'une organisation idéologiquement criminelle et, dans ses actes, barbare ;

- une autre raison tient à la relative facilité de la contestation de ce projet de la commune de Béziers devant une juridiction administrative, saisie par mes soins dans les trois semaines suivant la délibération du conseil municipal du 11 décembre.

Dois-je ajouter que le silence n'est plus de mise parmi les victimes de l'OAS, dont l'association a été l'objet d'un acte de reconnaissance officiel l'an dernier, puisqu'une décision de Kader Arif en a fait la 50e association d'anciens combattants et victimes de guerre habilitée à ester en justice ?

Et puis-je conclure en affirmant que, si la FNACA appelle à un contre-rassemblement républicain à Béziers le 14 mars à 14 h30 pour s'opposer à ce que la plaque portant la date du 19 mars 1962 soit déboulonnée et remplacée par une autre célébrant le putsch auquel les appelés ont refusé de se rallier en avril 1961, je serai à ses côtés comme je l'ai été pour la reconnaissance du 19 mars ? »

Jean-Philippe Ould Aoudia

« La présence à la même tribune de deux fils de victimes de l’OAS est un symbole fort :

- Jean-François Gavoury, fils de Roger Gavoury, commissaire central d’Alger et premier responsable de l’ordre public assassiné par les terroristes de l’OAS le 31 mai 1961, est président de l’Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l’OAS,

- moi-même, fils de l’un des six inspecteurs des Centres sociaux éducatifs assassinés collectivement le 15 mars 1962 à El Biar, sur leur lieu de travail et dans l’exercice de leur mission d’éducation, je préside l’association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons.

Si elles travaillent sur des terrains différents, nos deux associations sont complémentaires et profondément solidaires.

Un inspecteur d’académie de Saint-Nazaire qui n’avait jamais été en Algérie et qui ne connaissait aucune des six victimes a créé, il y a une vingtaine d’années, notre association pour que l’œuvre pédagogique et littéraire de ses collègues enseignants ne tombe pas dans l’oubli.

Il me parait utile de rappeler les circonstances du crime, car elles entrent en résonance avec le massacre du 7 janvier 2015 à Paris. Même si « Un crime n’en vaut pas un autre, [si] chaque crime a sa figure » comme l’avait écrit François Mauriac après celui commis par l’OAS, l’un et l’autre présentent de sinistres similitudes.

À commencer par le procédé pour tuer. À Alger, un commando de six tueurs, surarmés, entraînés et décidés avait fait irruption dans les locaux administratifs où se trouvaient réunis les principaux responsables d’un service de l’Éducation nationale qui avait pour mission de transmettre à la jeunesse algérienne les traditions les plus nobles de l’enseignement républicain. À la main, ils tenaient un stylo.

Le 15 mars 1962, six noms inscrits sur une petite feuille furent appelés parmi les dix-huit présents dans les bureaux des Centres sociaux. Les six victimes furent alignées devant un mur à l’extérieur de la salle et mitraillées, puis achevées par des coups de grâce.

Une minute de silence fut respectée dans tous les établissements scolaires après la lecture d’un message du ministre de l’Éducation nationale de l’époque. Il y eut le refus de la part d’élèves d’honorer la mémoire des six enseignants, comme ce fut le cas en janvier dernier.

Le crime de l’OAS répond aux trois critères qui définissent le crime fasciste :

- il a une motivation idéologique, d’où le choix de victimes ciblées. Il ne s’agit pas d’un attentat aveugle.

- il a un côté spectaculaire, destiné à montrer le jusqu’au-boutisme de ceux qui l’ont commis ;

- il est hors norme, pour créer un climat de terreur.

Dans sa Une, Le Monde du 19 mars 1962 reproduisait un article de Germaine Tillion sous le titre « La bêtise qui froidement assassine », qualifiant les terroristes de l’OAS de singes sanglants qui font la loi à Alger.

Ces singes sanglants n’ont pas fait la loi à Alger puisque l’Algérie a été indépendante. Les singes sanglants qui veulent faire la loi à Paris ne la feront pas non plus.

Mais il est encore d’anciens criminels de l’OAS dans leur toute puissance, tels Gabriel Anglade, l’un des six tueurs du 15 mars 1962, qui a été adjoint au maire de Cagnes-sur-Mer pendant quatorze ans. Ces gens-là sont à la manœuvre pour réécrire l’histoire, comme cela sera le cas le 14 mars prochain à Béziers, où un officier putschiste est comparé à Jean Moulin et où une rue portera le nom d’un traitre à la République à la place de la date du 19 mars 1962.

Notre association publie une revue, Le Lien, dont la qualité lui vaut d’être inscrite au catalogue international des revues. Elle organise chaque année, autour de la date du 15 mars, un colloque dans une ville de province où réside l’un de ses adhérents.

Le 12 décembre 2001, grâce à Jack Lang, ministre de l’Education nationale, une plaque commémorative a été apposée à l’entrée de la Salle Marchand-Feraoun, au 101 rue de Grenelle à Paris. Après les noms et qualités des six enseignants, on peut lire : […] assassinés dans l’exercice de leurs fonctions le 15 mars 1962 à Alger, victimes de leur engagement pour les valeurs de la République et pour l’indépendance de l’Algérie dans une relation fraternelle avec la France.

C’est là que se déroule désormais l’assemblée générale annuelle, précédée d’un hommage aux six victimes devant la plaque commémorative.

M. Serge Drouot a souhaité que, chaque 19 mars, la FNACA puisse rendre hommage aux six dirigeants des Centres sociaux éducatifs. Ce fut le cas l’an dernier avec les porte-drapeaux de la FNACA du 7e arrondissement. Ce sera le cas cette année encore, la ministre de l’Éducation nationale pouvant être présent en fonction de son emploi du temps.

Que Serge Drouot soit ici chaleureusement remercié. »

votre commentaire

votre commentaire

-

1891, un étranger est venu, et « cet étranger a spolié par la force, les biens des légitimes habitants d’Algérie » Un article de Michel Berthelemy de l’association 4ACG

Samedi 7 février 2015, par Michel Berthelemy

Le texte qui suit, intitulé Docteur X, simples réflexions d’un colon, 1891, est extrait d’Archives d’Algérie, publiées à l’époque aux éditions Michèle Trinckveil. On peut le découvrir sur le site Babzman, un excellent portail d’information historique et socio-culturelle dédié à l’Algérie. Ce document est reproduit avec la syntaxe et l’orthographe d’origine.

« Nous nous sommes emparés d’une grande quantité de leurs terres, choisissant les meilleures. Parmi ces terres, un bien petit nombre a fait l’objet de marché de gré à gré. pour beaucoup, nous les avons prises à leur propriétaires afin de créer des centre coloniaux, les payant un peu ce que nous voulions, en retardant souvent le paiement pendant des années, pour beaucoup plus encore, pour beaucoup plus encore, nous les avons confisqués afin de punir des faits de rébellion, c’est-à-dire des essais de leur part fort légitimes de recouvrer leur liberté.

Que d’indigène passant à côté de nos établissement peuvent dire : « là, mes pères ont vécu ; là reposent leurs cendres. Un étranger est venu, qui a étendu sur nos champs, ses mains avides, parce qu’il était le plus fort. »

Qu’on ne m’accuse donc pas de faire des phrases : si nous étions arabes, n’aurions-nous pas le droit de parler ainsi ?

Les arabes sont autorisés à trouver que notre main étendue sur eux, est celle d’un maître, et fort peu celle d’un père. Ils ne la sentent guère, que lorsqu’il y’a des impôts à percevoir, des corvées à imposer, des faites à punir. Nous avons augmenté pour eux le nombre de cas punissable, en créant ce qu’on appelle le Code de l’indigénat, qui regroupe un ensemble de prescriptions dans lequel l’arbitraire trouve trop de place. Voyant le chrétien héréditairement détesté, intervenir en despote, dans une foule d’actes de sa vie, voyant les fils bien-aimés du prophète humiliés sous le joug et le sol de leur patrie passer peu à peu dans nos mains, les arabes ne peuvent que continuer de nous haïr de plus en plus.

Notre conduite envers eux, peut à peu près se résumer en ceci : nous les maintenons par la force, et nous en tirons tout ce que nous pouvons. »http://www.babzman.com/2015/simples-reflexions-dun-colon-paris-1891/

Un site à explorer sans modération

Etonnante source d’informations, le site Babzman contient de très nombreux documents du plus grand intérêt historique, sociologique et iconographique sur l’Algérie d’hier... et d’avant-hier ! Certains documentaires abordent des sujets rarement traités par les historiens et les chercheurs. On apprendra par exemple avec force détails le drame des exilés algériens en Nouvelle-Calédonie, en 1871. On découvrira la passion algérienne d’une jeune Lorraine, Emilie Busquant, qui deviendra la compagne de toujours de Messali Hadj. On assistera au débat télévisé qui, en 1970, opposa au sujet de la torture, le colonel Trinquier et Yacef Saadi, le chef de la zone autonome d’Alger en 1957. Une interview de Lila nous fait voir sous un autre jour le parcours de Louisette Ighilariz. Un peu plus loin, une enquête nous emmène sur les traces de Justin Daudet, l’exécuteur des « hautes oeuvres » de la prison de Barberousse, finalement arrêté au terme d’une longue et minutieuse filature.

Une mine d’informations

Les sujets traités sont si nombreux qu’il est impossible de les mentionner tous. On citera cependant pour mémoire : « Les disparus, histoire d’un silence d’Etat », un film documentaire sur ces Européens et Harkis enlevés à partir de 1955, une enquête sur « Les réfractaires », ces jeunes Français qui ont refusé de prendre les armes, un document sur l’annexion officielle de l’Algérie par la France en 1848, la participation de la femme algérienne dans la lutte d’indépendance, bref un ensemble de documents, de films et de témoignages qui constituent une véritable mine de connaissances à l’usage de chacun, chercheur ou simple curieux.

Michel Berthelemy

SOURCE : http://www.4acg.org/

votre commentaire

votre commentaire

-

Ne pas oublier le massacre

de Charonne

AFP

Le 8 février 1962, 20 000 personnes participent à Paris à une manifestation contre les attentats de l'OAS et pour la paix en Algérie. A l'issue de ce défilé pacifique, les forces de l'ordre chargent les manifestants aux abords de la station de métro Charonne (11e). Un déchaînement de violences policières qui fera neuf morts et plus de 250 blessés.

Pour ne pas oublier, la CGT, le PCF et le Comité vérité et justice Charonne, une cérémonie d’hommage aux neuf victimes du 8 février 1962 s'est déroulée ce samedi 7 février 2015 au métro Charonne.

« En une période où le besoin d’histoire est si fort dans la société française et où est légitimement revendiquée une exigence de vérité, en particulier sur les deux moments clefs de notre histoire nationale récente que sont l’Occupation et les guerres coloniales, il n’est pas inutile de se souvenir de Charonne. » , précisait leur appel.

En pleine vague d'attentats commis sur le territoire métropolitain par l'OAS (l'Organisation de l'Armée Secrète, créée en 1961, dont l'objectif était de maintenir l'Algérie française à tout prix) plusieurs syndicats et organisations politiques de gauche appellent à manifester pour la paix en Algérie. Le rassemblement pacifique a lieu place de la Bastille et le cortège, composé essentiellement de jeunes et en particulier de jeunes femmes, se dirige ensuite en direction de la place Voltaire.

... Férocement réprimée par la police

Aux abords de la station Charonne (11e) et alors que les organisateurs s'apprêtent à déclarer la dispersion de la manifestation, les brigades spéciales de la police sous les ordres du préfet Maurice Papon chargent à coup de matraque les manifestants qui cherchent alors à se réfugier dans le métro. En contre-bas des marches se déroulent des scènes d'une violence extrême. Des témoins rapportent que des policiers vont se saisir et jeter des personnes dans l'escalier par dessus la rampe de la bouche du métro, ou encore lancer des grilles en fonte sur les manifestants tentant de fuir. Bilan : neuf victimes mortes étouffées ou le crâne fracturé et 250 blessés.

Les victimes des violences policières du 8 février 1962 au métro Charonne :

- Jean-Pierre BERNARD, 30 ans, dessinateur aux PTT ;

- Fanny DEWERPE, 30 ANS, sténodactylographe ;

- Daniel FERY, 15 ans, employé de presse ;

- Anne GODEAU, 24 ans, agent d'exploitation aux PTT ;

- Edouard LEMARCHAND, 40 ans, employé de presse ;

- Suzanne MARTORELL, 40 ans, employé de presse ;

- Hippolyte PINA, 58 ans, militant du PCF et de l'Union Syndicale du Bâtiment de Seine et Oise CGT ;

- Maurice POCHARD ;

- Raymond WINTENGS, 44 ans, imprimeur typographe.

Mourir à Charonne, pourquoi ? from Daniel Kupferstein on Vimeo.

SOURCE : http://www.humanite.fr/ne-pas-oublier-le-massacre-de-charonne-564933

votre commentaire

votre commentaire

-

Un chercheur physicien algérien reçoit la Légion d’honneur française Abderrahmane Tadjeddine : la haute stature d’un émigré

« J’ai intégré l’Ecole normale d’Oran avec l’ambition d’être instituteur. L’Ecole normale de garçons ayant été incendiée par l’OAS pendant

la guerre d’Algérie »

L’enfant d’El-Bayadh déborde d’humilité. Pourtant, il est physicien de dimension internationale et le premier regret qui percute l’esprit en apprenant qu’il vient d’être hautement honoré par la France est de se demander combien sont-ils ces cerveaux algériens qui sont dispersés à travers le monde et qui vont ailleurs loin de leur pays pour renouer avec la plénitude de leur savoir et de leurs compétences. Abderrahmane Tadjeddine est une pièce maîtresse du CNRS français. Dans la discrétion coutumière aux grands chercheurs, il en est un des patrons. Ecoutons-le.

Abderrahmane Tadjeddine, vous venez d’être décoré de la Légion d’honneur, la plus haute distinction française, mais qui êtes-vous ?

Je suis Algérien, originaire d’El-Bayadh où j’ai fait mes études primaires et parallèlement j’ai appris l’arabe et le Coran sous la direction de mon père qui était imam. J’ai intégré l’Ecole normale d’Oran avec l’ambition d’être instituteur. L’Ecole normale de garçons ayant été incendiée par l’OAS pendant la guerre d’Algérie, ma promotion a été admise à l’Ecole normale de jeunes, à l’issue du concours dont j’ai été le major. La conseillère culturelle à l’ambassade d’Algérie à Paris m’a fait attribuer une bourse d’études supérieures pour le lycée Lakanal d’abord, puis pour l’Ecole normale supérieure de Cachan où j’ai entrepris des études de physique. J’ai été recruté au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en 1969. J’y ai soutenu une thèse sur « la caractérisation optique des interfaces électrochimiques ».

Quelle a été votre carrière universitaire ?

Après avoir soutenu ma thèse, j’ai gravi normalement les échelons d’une carrière scientifique de stagiaire à directeur de recherche de classe exceptionnelle, en évoluant dans ma carrière jusqu’à diriger un des plus grands laboratoires nationaux du CNRS en physique, jusqu’à mon départ en retraite en 2009 et mon admission comme chercheur émérite. J’ai aussi assuré la fonction de directeur scientifique adjoint à la direction générale du CNRS, en charge des grandes installations de recherche pour la chimie et les sciences du vivant. Cependant, soucieux de tous les étudiants algériens qui n’avaient pas eu ma chance et désireux de participer à leur formation, j’ai participé bénévolement, de 1978 à 1993, à la post-graduation de physique du solide de l’Université d’Oran Es-Sénia, en assurant des cours et séminaires et les accompagnant dans leur formation à la recherche, soit dans mon propre laboratoire, soit dans d’autres laboratoires français. Par ailleurs, outre les conseils que me demandent les rectorats d’Oran et d’Alger, nous sommes un petit nombre de chercheurs scientifiques arabes qui travaillons pour créer, en Jordanie, un centre scientifique de haut niveau pour assurer le rayonnement de la recherche dans les pays arabes. Outre ma participation à différentes opérations de recherche, j’ai contribué à la conception et à la construction en Jordanie d’un laboratoire d’excellence ouvert aux chercheurs des pays environnants. Mais la distinction que me remet aujourd’hui M. Alain Fuchs, Président du CNRS, est surtout la reconnaissance d’un travail scientifique internationalement reconnu et du redéploiement réussi des 350 chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs quand il a fallu arrêter les accélérateurs et fermer le laboratoire.

Après un tel parcours, aujourd’hui, que ressentez-vous ?

Mes remerciements et ma reconnaissance vont, bien naturellement, à tous ceux qui m’ont permis d’être ce que je suis aujourd’hui. Mais une mention particulière revient à ma première directrice d’Ecole normale : dès les premiers mois de l’indépendance chèrement acquise, avoir rencontré une Algérienne, femme, jeune, intelligente, a été pour moi une révélation. C’est en cela que je suis devenu différent de ce que j’étais. Je vis encore cette richesse qui me vient d’une ouverture à l’autre sans aucune exclusive et je souhaite à notre jeunesse un avenir encore plus glorieux que le mien.

2 commentaires

2 commentaires

-

Joseph Pinard est agrégé d’histoire. Photo Ludovic LAUDE

L’historien Joseph Pinard : En 1936 «Les musulmans étaient ce qu’on appelait des “invisibles”

L’après Charlie Besançon : à l’école

La laïcité par l’exemple

Les suggestions de l’historien Joseph Pinard pour la formation des enseignants. À partir d’un fait précis

Besançon. La Chambre des députés, le 6 juin 1936. Le Front populaire vient de gagner les élections. À peine installé, Léon Blum, le nouveau Président du conseil (des ministres) subit à la Chambre une violente attaque sur ses origines. De la part de Xavier Vallat, député d’extrême-droite, futur « commissaire aux questions juives » sous Vichy.

« Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif », lâche Vallat. Au « perchoir » de la Chambre, son président, le radical Edouard Herriot, une figure de la IIIe République, réplique aussitôt : « M. Vallat, je ne connais dans ce pays, ni juifs comme vous dites, ni protestants, ni catholiques. Je ne connais que des Français ».

Cette scène, Joseph Pinard l’a reprise et commentée dans un de ses ouvrages, paru en 1997, « Antisémitisme en Franche-Comté, de l’affaire Dreyfus à nos jours » (1). « Il serait bien utile, je pense, que l’extrait du Journal Officiel consacré aux débats du 6 juin 1936, soit étudié dans le cadre de la formation des enseignants », suggère-t-il.

Cette idée lui trottait dans la tête depuis un bon moment. Puis elle lui est apparue comme une évidence après les attentats de Paris. Lui, l’ancien de Normale Sup’, qui dirigea à Besançon le centre de formation des profs de collèges pour toute la Franche-Comté.

Mais, en relisant les mots d’Herriot après ces massacres, l’historien a aussi pris conscience, davantage que dans un autre contexte, d’une sorte de «chaînon manquant» dans la rhétorique de ce personnage symbole de la République. « S’il avait vécu aujourd’hui, dans son énumération, Herriot aurait forcément mentionné les musulmans.»

Les trois pères

En 1936, cet oubli était courant. « Les musulmans étaient ce qu’on appelait des “invisibles”. Surtout ceux d’Algérie » (pourtant française depuis déjà un siècle à l’époque), « et ils n’avaient même pas le droit de vote », relève Joseph Pinard. Il fait alors le lien avec une plaquette d’inspiration, disons, «citoyenne», « Les Nord-Africains à Besançon, de la Libération à la guerre d’Algérie » (2).

Ce document, il en fut l’un des initiateurs et rédacteurs, en 1997. Une façon de valoriser l’apport de ces populations immigrées dans la vie locale, économique notamment. Alors que leurs conditions d’existence sont souvent difficiles.

« Il est important de rendre compte de l’histoire des gens privés d’histoire, précisément», souligne le Bisontin. En phase avec les mots et le vécu de l’historien Benjamin Stora, ce spécialiste de l’immigration, né dans la communauté juive de Constantine, en Algérie.

Joseph Pinard songe aussi à ces trois catholiques comtois qui ont ouvert des chemins pour rapprocher les peuples et les religions au XXe siècle : les pères André Chays, Pierre Chaillet et Jean Flory. Croyants, œcuméniques, résistants.

Partir d’Herriot corrigeant Vallat, évoquer le « vivre ensemble » à travers la laïcité, la lutte contre l’antisémitisme et toute forme de racisme. Le tout, à partir d’exemples locaux, car la proximité « parle » aux élèves. Telles sont les préconisations du Bisontin (3). Déjà parvenues sur le bureau du recteur. L’après-Charlie, ça commence aujourd’hui.

(1) Publié chez Cêtre à Besançon, ce livre de 300 pages est épuisé. (2) Des exemplaires de cette plaquette d’une cinquantaine de pages sont disponibles à la mairie de Besançon. (3) Sur ces thèmes, Joseph Pinard est l’invité de l’émission « L’Histoire en marche », de Jean Lebrun, sur France Inter, ce vendredi 6 février de 13 h 30 à 14 h (et non vendredi dernier comme annoncé dans notre journal à la suite d’une erreur de programmation).

Joël MAMET

SOURCE : http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/02/05/a-l-ecole-la-laicite-par-l-exemple

votre commentaire

votre commentaire

-

Rassemblement

« Se souvenir de Charonne »

53ème anniversaire

http://paris.demosphere.eu/rv/37707

La commémoration du massacre de Charonne le 8 février 1962 aura lieu cette année :

SAMEDI 7 février 2015 à 11h30 au métro Charonne

Un hommage sera rendu aux victimes de la répression sauvage du 8 février 1962 lors de la manifestation de protestation contre l'OAS qui avait commis la veille 10 attentats meurtriers, où une petite fille âgée de 4 ans avait été grièvement blessée et pour la paix en Algérie. Ce rassemblement sera suivi d'un dépôt de gerbes. Ensuite, nous nous retrouverons à 13 heures au cimetière du Père Lachaise devant le tombeau des morts de Charonne : (entrée avenue du Père Lachaise (métro Gambetta - autobus 69 et 61 arrêt Place gambetta).

Charonne 8 Février 1962

9 Morts : un autre crime d’Etat

Dès 1960, et principalement après le 21 avril 1961, date putsch du quarteron de généraux qui a échoué, pour une bonne partie grâce à l’action républicaine de la troupe et tout particulièrement des jeunes du contingent, l’OAS a multiplié les attentats terroristes tant en Algérie qu’en métropole.C’est ainsi qu’à Paris les attentats se multiplient. En fin 1961 et début de 62 les négociations se déroulent à Evian. Pour tenter de faire échouer cette démarche, c’est une formidable offensive terroriste qui se développe visant particulièrement les intellectuels considérés comme de gauche et donc favorable à l’indépendance qu’ils ne peuvent accepter. Le maire d’Evian sera parmi les victimes, assassiné le 31 mars 1961, pour sa "complicité" dans la phase de négociations qui aboutiront un an plus tard. Début 1962, Les attentats OAS visent les domiciles de l’écrivain Vladimir Pozner, du dirigeant politique Raymond Guyot, de deux professeurs d’universités, de deux officiers supérieurs en retraite, devant la porte de la prison de la Roquette à Paris (là où étaient enfermées les militantes du FLN, ou celles du réseau Janson). Cette Prison, qui était située à deux pas du Cimetière du Pére Lachaise, a aujourd’hui disparu.

Delphine Renard devenue aveugle et défigurée à vie à cause d'une bombe posée par les criminels de l'OAS

Le 7 février 1962 c’est le domicile d’André Malraux qui est visé. Les poseurs de bombe se trompent de pallier et c’est une petite fille de 4 ans Delphine Renard qui en sera la victime innocente : elle en ressortira vivante, mais aveugle et défigurée à vie. L’émotion est énorme, l’indignation à son comble. Les antifascistes, les pacifistes, de plus en plus nombreux excédés par ce terrorisme visant des personnalités civiles, lassés de cette guerre qui ne dit pas son nom et qui s’éternise décident de réagir. Dès le lendemain, une manifestation est organisée. Même si les moyens de communication étaient bien plus rudimentaires qu’aujourd’hui, des dizaines de milliers de manifestants bravent l’interdiction de manifester. A cette époque TOUTES les manifestations annoncées pour la paix en Algérie étaient interdites. La police de Paris aux ordres du sinistre Papon, (celui qui s’était "distingué" sous le régime de Vichy pour favoriser la déportation de juifs français, ou encore par les répressions féroces en Algérie, puis le 17 octobre 1961 à Paris face à la manifestation pacifique des Algériens protestant contre le couvre-feu raciste qu’il avait instauré) se déchaîna. Les CRS, sur ordre de la hiérarchie, chargèrent avec une sauvagerie inouïe et en particulier dans la bouche de métro de la station Charonne. Huit morts sur le champ, un qui décédera dans les jours suivants et parmi ces victimes : trois femmes et un gamin de 15 ans le jeune Daniel Ferry.

Des obsèques grandioses

L’opinion est bouleversée, quelques jours plus tard, le 13 février, un million de parisiens accompagneront les dépouilles de ces victimes au cimetière du Père Lachaise. Partout, dans les entreprises, les bureaux, les administrations,... tant en Région Parisienne qu’en Province des arrêts de travail, de recueillement seront organisés en hommage à ces victimes. D’une certaine façon, ce sera un tournant décisif dans cette guerre d’Algérie, un accélérateur à la conclusion de l’accord de paix le 19 mars suivant.

Depuis cette date, seulement quelques militants, plus nombreux ces dernières années commémoraient cet évènement. Ce crime d’Etat n’a jamais encore été reconnu officiellement et donc toujours pas condamné. Comme pour les massacres du 17 octobre le sinistre Maurice Papon n’a jamais été inquiété, malgré ses responsabilités. Une plaque, à l’intérieur de la station rappelait cet évènement. Alors que des stèles sont érigées sur le domaine public en "hommage" à ces "héros" de l’OAS, rien ne venait rappeler ce sinistre évènement.

Il a fallu attendre 2007, pour que le carrefour du Boulevard Voltaire, où se trouve la station de métro "Charonne" devienne Place du 8 Février 1962 et soit inaugurée par le Maire de Paris Bertrand Delanoé.

C'était le 8 février 2014

Bertrand Delanoë encore maire

de Paris s'était exprimé

votre commentaire

votre commentaire

-

Cela s’est passé un 3 Février 1912

Les Algériens obligés de mourir

pour la France

Le 3 Février 1912, un décret institue le recrutement par conscription de tous les Sujets français musulmans, âgés de 19 ans.

Quatre-vingt deux ans après le début de la conquête et cinquante ans avant l’indépendance, et alors qu’une nouvelle guerre avec l’Allemagne se profile, la France impose aux Algériens de devenir des soldats pour servir sous son drapeau.

A cette période, les effectifs de l’armée française enregistrent une baisse préoccupante, de même que la natalité est en courbe décroissante. Ainsi, le recrutement des indigènes est le meilleur moyen de combler le déficit en homme et de maintenir les corps d’armée dans leur intégralité numérique.

Sous domination française, l’indigène n’est pas un citoyen mais un sujet de la République française. Il est soumis au Code de l’indigénat de 1881 et n’a pas le droit de vote. En théorie, s’il le demande, il peut être naturalisé depuis 1865. En théorie.

En 1912, l’Algérie fait partie de la France, mais l’indigène n’est rien et assurément pas français. Pourtant, il est jugé apte à faire un bon soldat pour la France. Il sera en fait juste de la chair à canon lors du premier conflit mondial.

Le décret soulève une volée de protestations de la part des algériens et des français. Pour ces derniers, la conscription est une erreur, notamment parce que les indigènes pourraient retourner leurs armes contre les européens d’Algérie, le mieux est de maintenir un recrutement par engagement.

Pour les principaux concernés, les plus lettrés réunis au sein du mouvement des Jeunes Algériens, estiment que l’impôt du sang ne doit être versé qu’en contrepartie de l’obtention des droits du citoyen.

Mais pour l’immense majorité des Algériens, l’islam ne permet pas de servir dans une armée étrangère, de plus est chrétienne et qui a écrasé la dignité de tout un peuple en le réduisant à la misère, en arrachant ses terres, en tuant ses enfants par milliers. Bref, en le séquestrant et massacrant dans son propre territoire.

Des centaines de familles algériennes décident alors de quitter le pays pour le Machrek. Aujourd’hui encore, leurs descendants vivent toujours en Syrie.

La Première Guerre mondiale commence deux ans plus tard. De 1914 à 1918, ils ne sont pas moins de 173 000 indigènes à combattre dans les tranchées. 25 000 y seront tués.

Synthèse Zineb Merzouk

Sources :

- « Des appelés pas comme les autres ? Les conscrits « français de souche nord-africaine » pendant la guerre d’Algérie », par Stéphanie Chauvin. Vingtième Siècle. Revue d’histoire, Année 1995, Volume 48, Numéro 48, pp. 21-30

- Achille SEBE (Docteur en droit) : « La conscription des indigènes d’Algérie ». Paris, Emile Larose, Libraire-Editeur, 1912

- http://www.slateafrique.com

votre commentaire

votre commentaire

-

GUERRE D'ALGERIE : SAVOIR

ET TRANSMETTRE

Mercredi 4 FEVRIER : AUDITORIUM DE L'HOTEL DE VILLE DE PARIS

Sous le parrainage de Madame Catherine VIEU-CHARRIER, Adjointe à la Maire de Paris en Charge de la Mémoire et du Monde Combattant, correspondant Défense, et la présidence de Monsieur Guy DARMANIN, Président National de la FNACA, la Commission Mémoire-Histoire de la FNACA vous invite pour son 30e anniversaire, au colloque :

votre commentaire

votre commentaire

-

Jacques Lambour raconte comment il a vécu

le putsch des généraux sur sa base aérienne

et comment le contingent a résisté

Le putsch des généraux à Blida

Ce matin du vendredi 21 avril 1961, les gars qui descendaient de la garde de nuit n’étaient point fourbus comme à l’accoutumée, mais au contraire très excités. Ils avaient vu… mais on leur avait fait promettre de ne rien dire. C’en était trop ! On les presse de questions. Ils ont vu un avion atterrir, ce qui était rare mais pas extraordinaire sur cette base aérienne de Blida où j’effectuais mon service militaire depuis plus de deux ans. Oui mais, fait troublant, cet avion s’est posé dans le noir en bout de piste où des voitures attendaient tous feux éteints. Des silhouettes ont surgi de la carlingue et se sont engouffrées dans les voitures, puis les ombres se sont fondues vers l’est, vers Alger, tandis que l’avion disparaissait dans la nuit. Dans la journée, sous les hangars l’ambiance est lourde et pas seulement à cause de la météo. Je remarque, était-ce un code, que radio Alger diffuse souvent la chanson de Salvador « Faut rigoler ». Le soir mon copain Bébert qui semble toujours bien informé me dit : « Jacques, ils vont prendre le pouvoir, il faut faire discrètement, mais il faut faire réagir ». Nous convenons de nous revoir au milieu de la nuit. Bébert vient dans notre chambrée me réveiller, mais bien sûr je ne dors pas. Il a tout prévu, une clé « chouravée » nous permet d’entrer dans un baraquement en travaux et de prendre peinture et pinceaux, puis de peindre de grands slogans jaunes sur le noir de la chaussée. Je ne me souviens plus des textes, mais ils rappelaient ce qu’on nous avait seriné depuis si longtemps, « Le devoir d’un soldat est d’obéir », d’où cette conclusion, « Officier, obéis à ton chef, De Gaulle ».

Mais finalement ces slogans n’ont pas eu d’impact sur la détermination du contingent à entrer en résistance. Radio Alger s’en est chargée dès le matin de ce samedi 22 avril en diffusant le message de la prise du pouvoir en Algérie par l’armée. Message aussitôt relayé par un autre message encore plus déterminant, bien que, chose curieuse, celui-ci ne soit jamais mentionné par les historiens. Ce message interdisait de se réunir, interdisait même de commenter ces évènements.

Ils avaient oublié que nous avions déjà été consultés, que pour la première fois de notre vie nous avions voté, nous avions donné notre avis sur un sujet qui nous tenait à cœur, l’Algérie. Les jours de vote, nous n’étions plus des appelés, des gus, mais des citoyens égaux en droit et en devoir à nos supérieurs. Eux avaient oublié, mais pas nous. Et voilà qu’on nous disait : « Taisez-vous, c’est nous qui décidons ! ». Même pas le droit de dire entre nous que nous n’étions pas d’accord, c’en était trop. Nous ne pouvions tolérer qu’ils tentent de faire régner la loi militaire au dehors des casernes.

Peu importe ces consignes fascistes, et quelques tentatives timides de rappel à l’ordre, un forum s’installe sous les hangars, les gars qui travaillent dans les bureaux nous rejoignent. Nous apprenons que le commandant de notre groupe « Anjou » va s’adresser à nous par castes : officiers, sous-officiers, puis hommes de troupe. Cela nous laisse du temps pour définir une stratégie commune. Les « pailleux », allusion aux chaises empaillées, donc les gars des bureaux, nous apprennent que ce commandant a disparu, en mission secrète, depuis quelques jours, et qu’il ne fait aucun doute qu’il est au service des putschistes. A un moment nous avons envisagé de suivre à la lettre la consigne de radio Alger applicable logiquement à tout un chacun, et donc boycott du briefing de notre commandant. Mais nous voulons être sûrs de sa position, et n’avons rien à cirer des consignes de radio Alger.

Notre tour arrive… Dans un ordre et un silence impressionnants, nous nous asseyons en face de notre commandant, que l’on devine très tendu. Il attaque directement, avec un « Messieurs » étonnant de sa part, mais de bon aloi, car ce ne sont plus effectivement des soldats qui sont en face de lui, mais des hommes, des citoyens. « Messieurs je n’irais pas par quatre chemins, je suis aux ordres du général Challe… ». Sa voix s’étrangle, le premier rang s’est levé, il sort en bon ordre, puis le second, le troisième… Un sentiment indéfinissable s’empare de moi, de nous, je sens physiquement le courant qui nous traverse, force tranquille venant de bloquer un engrenage de l’insurrection. Un peu plus tard notre commandant de groupe quitte la base. Puis comme tous les soirs et tous les samedis après-midi, la base se vide de ses militaires de carrière, il ne reste que le service minimum, militaires de semaine, de garde, ou d’astreinte. A midi à la cantine, nous apprenons que les autres groupes présents sur la base ont eu des positions similaires à la nôtre. À part la propagande de radio Alger, nous ne savons rien de ce qui se passe ailleurs et sur notre base il ne se passe apparemment rien. Le soir un forum s’installe petit à petit sur une place centrale de notre casernement. Faute d’informations, les nouvelles les plus contradictoires circulent. Et soudain celle-ci vérifiable de suite : « Les paras rentrent chez nous ». Nous nous rendons à l’entrée principale, les paras ne sont pas dedans mais dehors, à moins qu’un autre groupe les ait fait sortir. Au passage le groupe s’est enflé de gars en pyjama qui étaient déjà couchés, nous protestons, nous voulons que les paras quittent les lieux, des bruits courent même qu’ils occuperaient la tour de contrôle.

Le colonel commandant de base n’est pas là, certains disent qu’il est parti car pas d’accord avec les putschistes, sa place aurait pourtant été à nos côtés voire à notre tête. C’est son second qui le remplace, il essaie de calmer la manifestation en assurant que les parachutistes sont là pour nous protéger et que de toute façon ils restent à l’extérieur, et donc il nous demande d’aller nous coucher. Personne ne croit ses sornettes, d’autant plus que des gars de la tour de contrôle viennent d’affirmer que les paras l’occupent effectivement. Comme nous ne bougeons pas, il finit par leur demander d’évacuer, la foule pacifiste s’écarte pour laisser passer des baroudeurs bardés de bandes de mitrailleuses (sans aucun doute, pour nous protéger). Nous avons gagné mais le commandant en second vient par là même de signer son acte de mauvaise foi. Alors nous scandons : « Position ! Position ! ». Il tergiverse, lui officier supérieur d’âge mûr n’a pas à donner sa position à des jeunes gens de notre rang. Alors, je ne l’avais pas remarqué, un adjudant chef sort de nos rangs et s’avance vers lui en déclarant « Monsieur, j’ai fait l’Indochine, je suis père de cinq enfants, et je vous demande au nom de tous les jeunes présents ici de déterminer votre position ». Alors le responsable officiel de la base monte sur une fenêtre et déclare d’une voix peu convaincante : « Les gars, dans une chorale tout le monde doit chanter à l’unisson, parce que s’il y en a un qui ne chante pas comme les autres ça sonne faux. Donc puisque je suis avec vous, je chante comme vous ». Alors là, je n’ai pas compris, il a été applaudi ; Bébert, un des rares à avoir une arme, parlait même de le descendre.