-

Par micheldandelot1 le 16 Septembre 2014 à 08:01

Saint-Usuge

La FNACA perd des effectifs (décès)

Malgré de nouvelles adhésions

Le secteur FNACA de Saint-Usuge tiendra son assemblée générale le 18 octobre à 17 heures. Photo Y. C. (CLP)

François Buguet et les membres de la section FNACA de Saint-Usuge organisaient, vendredi après-midi, une réunion du secteur 10 de la Bresse, animée par Jacques Devaux, le responsable départemental et rédacteur de la feuille départementale de l’ancien d’Algérie.

À l’heure des bilans, le secteur affiche 734 adhérents dont six nouveaux, le département 8491, dont 63 nouveaux, et à l’échelle nationale 328606, dont 5450 nouveaux.

Parmi les sujets traités, ont été abordés les velléités du gouvernement de remettre en cause les droits à réparation accordés depuis 1918 et certains avantages des retraites.

C’est à Louhans, le 20 novembre, au Palace, qu’aura lieu le congrès départemental, suivi du repas en salle du Marais à Branges.

Le comité départemental aura lieu à Sanvignes, le 9 octobre, avec les renouvellements du comité, du bureau et du président.

Perrecy-les-Forges

349 adhérents sur le secteur pour la FNACA

Le bureau a fait le point sur les effectifs et les différentes manifestations.

Photo M. F. (CLP)

Lors de la dernière réunion de la Fnaca, le président Michel Guinet a ouvert la séance en demandant une minute de silence pour tous les adhérents disparus. Il a ensuite annoncé un effectif pour le secteur 5 de 349 adhérents, dans les communes de Toulon-sur-Arroux (83) Palinges (35), Sanvignes (77), Génelard (49), Ciry-le-Noble (43) et Perrecy-les-Forges (62), impliquant également quatorze veuves.

Au niveau départemental, la FNACA compte 8491 adhérents. Pour la commémoration du 11 Novembre, le rassemblement se fera à 10 h 15 place de la Mairie avant le départ du défilé. Plusieurs informations sur les prochaines réunions ont été données : le conseil départemental (séance plénière) se tiendra jeudi 9 octobre à Sanvignes. Le congrès départemental aura lieu jeudi 20 novembre à Louhans, avec repas à Branges, Georges Ratajac fera partie des nominations et se verra remettre le diplôme ainsi que la médaille offerte par le congrès départemental.

Dimanche 16 novembre à midi, la FNACA organisera son repas coq au vin, animé comme chaque année par Damien Poyard. Tarif : 22 €, inscriptions dès maintenant auprès des responsables. La cotisation pour l’année 2015 est fixée à 22 €, 20 € pour les adhérents perrecycois.

Marie-Claire Vigot a fait remarquer que la section compte 14 veuves sur Perrecy, 48 sur le secteur et 1 294 sur le département. Elle continue de participer aux réunions afin de mieux renseigner les veuves sur leurs droits.

votre commentaire

votre commentaire

-

-

Par micheldandelot1 le 15 Septembre 2014 à 11:10

« Rentré chez moi, dans une contrée de prairies et de forêts, j’ai décidé de me libérer de l’Algérie, comme si je m’opérais d’un cancer, en écrivant ». Ainsi se conclut cet ouvrage qui évoque les cahiers de Louis Barthas, combattant de la Grande Guerre, qui se mit à l’écriture juste après la signature de l’Armistice. Michel Bur, sous-lieutenant dans un régiment de l’arme-blindée-cavalerie en Algérie en 1960-1961, devenu professeur d’université et archéologue, médiéviste distingué, membre de l’Institut, écrit ce témoignage hors norme dès qu’il est démobilisé. Il enfouit ce manuscrit dans sa cantine avant de le relire pour la première fois le 20 mars 2011. Sollicité par l’aînée de ses petites-filles, à qui il raconte sa guerre d’Algérie, il décide alors de publier ce document de première importance. Et il faut convaincre les éditions L’Harmattan de faire, pour une fois, de la publicité pour cet ouvrage aux grandes qualités d’écriture qui raconte, d’une façon aussi magistrale que celle d’un autre universitaire, Antoine Prost, le temps de la violence ordinaire en guerre d’Algérie.

Marié, étudiant en histoire, conscient de faire son devoir après avoir subi un complément de formation à Arzew, il est nommé chef de peloton et bientôt chef de poste, Michel Bur est d’abord affecté en janvier 1960, dans l’Ouest algérien, près de la sous-préfecture de Mascara entourée de riches terres à vignes. Ce témoignage recèle bien des trésors, de la nonchalance de ses équipages de chars AMX 13, de la façon dont ces blindés calment, sur ordre, à Oran, les ardeurs des ultras d’Algérie qui pensaient reproduire la semaine des barricades d’Alger, aux relations avec les populations déplacées et les Français d’Algérie, sans oublier le fonctionnement de la SAS dont il dépend. Il décrit aussi pièges et ruses, dont les divers types de feux pour signaler l’avancée des troupes françaises, de l’adversaire et sa politique de terreur jusqu’au massacre de familles et de vieillards ayant osé braver l’interdit du FLN de boycotter les cantonales de mai 1960. L’auteur a changé les noms de personnes. Les portraits qu’il fait de ses supérieurs et de ses adjoints sont à la fois précis et sans concession. A son arrivée, les hommes de son peloton l’ignorent parce qu’il refuse d’employer les méthodes fortes de son prédécesseur pour obtenir des renseignements. Par la suite, cette question de l’utilisation de la torture est constamment présente. Il ne l’a jamais pratiquée, mais assiste à de pénibles séances de supplices à l’eau, à l’électricité... Il ne travestit pas ses sentiments qui évoluent. S’il déplore cette banalisation de cette violence, hors des règles de la guerre jusque dans les plus petites unités, il dit, notamment lorsqu’il a des hommes sur le terrain, comprendre ces méthodes pour obtenir des renseignements le plus vite possible.

De juillet 1960 à février 1961, Michel Bur suit son régiment (le n° n’est pas indiqué, mais il s’agit du 30e dragons) dans le sud de Sétif, au pied du Hodna, dans un secteur « pourri ». Il évoque la peur des mines, comment ses hommes compensent par un entretien fébrile de leurs chars, mais aussi les représailles aveugles lorsqu’une mine explose et fait des victimes en queue de convoi. De l’incendie d’un douar, à titre d’avertissement, les sanctions-exactions croissent envers les Algériens en fonction du nombre d’attaques à l’aide de cette arme sournoise déjà présente, bien avant l’Afghanistan. Des maisons sont ensuite pillées et détruites, le bétail volé, des hommes bastonnés à coup de manches de pelle jusqu’à briser jambes et bras (le supplice de la roue en plein bled !). Et de reconnaître, in fine, là encore sans corriger son texte, pour le secteur de Beida-Bordj : « A l’intérieur de nos limites, il n’y eut plus jamais de mines ».

D’autres avant Michel Bur ont décrit ces débordements propres à la contre-insurrection lorsque le commandement laisse faire. Mais ce qui rend encore plus attachant le témoignage « à chaud » de l’auteur, c’est que le médiéviste en devenir qu’il est alors donne la une clef précieuse : en l’absence du rétablissement de l’autorité de l’Etat, l’insécurité restaure la féodalité du IXe siècle en pleine anarchie postcarolingienne où de petits seigneurs locaux luttaient contre Normands et Hongrois. Il se rend compte que, chef de poste surveillant un carrefour, il se comporte en juge, lève l’impôt, confisque au profit de sa troupe l’argent des collecteurs de fonds du FLN qu’il a capturés et que tout un village de regroupement lui obéit parce qu’il détient la force. Lui-même devient le vassal de son colonel qui se taille un fief dans son quartier, tandis qu’il constate que de simples brigadiers-chefs, laissés un peu trop libres, considèrent les prisonniers qui les servent comme des esclaves. Enfin, l’analyse de l’historien pointe déjà dans cette réflexion qui résume à elle seule tous les malentendus de la guerre d’Algérie : « Forte de la justice et du droit, elle (la France) s’accusait de n’avoir pas assez fait pour une population qui la trahissait tous les jours un peu plus et, dans les chambres de torture, elle se livrait à des actes que réprouvaient sa consciences et sa tradition. Cette contradiction ne pouvait, à la longue, que lui être fatale ».En bref, ce récit est à verser au dossier des grands témoignages qui empêchent de commémorer en rond, en cette année du cinquantième anniversaire du drame de 1962 où l’asepsie mémorielle l’emporte trop souvent chez les différents porteurs de mémoires qui redoutent de se confronter, à nouveau, à ce que fut la rude réalité d’une guerre sordide.

SOURCE : http://www.confluences-mediterranee.com/ALGERIE-60-Mascara-Setif-1er

(Photo : Stephane Harter /Agence VU / POUR LA CROIX)

Michel Bur : une parenthèse dans une vie

Michel Bur, sous-lieutenant, a participé à la protection des populations et vu le renseignement par la torture se répandre « comme une gangrène » .

Comme un certain nombre d’appelés exerçant déjà un métier et ayant fondé une famille – ce fut aussi le cas des rappelés –, Michel Bur partit en Algérie avec l’espoir que cela dure le moins longtemps possible. Jeune marié et enseignant agrégé en histoire dans un lycée de Metz, il se sentait, comme il l’affirme sans détour, « déjà engagé dans la vie civile ». Il ne souhaitait pas que la vie militaire vienne interférer avec un destin déjà tracé : il ambitionnait de se consacrer à l’enseignement universitaire et à la recherche sur le Moyen Âge et allait être père d’un garçon.

C’est donc par devoir que, après une brève préparation à Saumur, l’agrégé est à pied d’œuvre avec le grade de sous-lieutenant en terre algérienne pour quatorze mois, à partir du 1er janvier 1960. À l’instar de la plupart des appelés, Michel Bur n’est pas engagé politiquement. Mais observateur, assurément. À son retour dans l’Hexagone, début 1961, il éprouve le besoin de mettre ce qu’il a vu et entendu sous la forme d’un récit, en se reportant au journal de marche de son peloton.

Cinq mois d’écriture pour « fermer la parenthèse », sans se départir du souci de véracité que peut avoir un historien. Il a ensuite enfoui le manuscrit dans une cantine au fond de sa cave. Et n’a plus jamais reparlé de la guerre d’Algérie, jusqu’à ce jour de mars 2011, lorsque l’aînée de ses petites-filles l’a interrogé à ce propos. Il a alors ressorti le document et décidé de le publier (1).

À la tête d’un peloton où des appelés nord-africains étaient intégrés, Michel Bur a accompli toutes les missions, de la surveillance à l’embuscade, en passant par la protection des villages et les regroupements de populations, auxquels l’armée procédait pour tenter d’isoler la rébellion et qui bénéficiaient de l’encadrement sanitaire et éducatif des Sections administratives spécialisées. De Mascara à Sétif, celui qui a fait ensuite une thèse sur la formation du comté de Champagne entre l’an 950 et l’an 1150, et qui est membre de l’Institut depuis 2005, a ramené une vision sociologique de la complexité de l’Algérie de 1960.

Toutes les missions, enfin presque. Car il y en a une que Michel Bur n’aurait pas acceptée si on avait voulu la lui imposer : le renseignement par la torture, qui s’était répandu « comme une gangrène ». « Je n’ai tué personne, peut-il assurer. Et, si je n’ai pas été tué, c’est dû au hasard. »

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 15 Septembre 2014 à 08:34

Châtenoy-le-Royal

La FNACA réalise son bilan

Les responsables FNACA ont animé la réunion. Photo J. S. (CLP)

Lundi, devant un auditoire nombreux, la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA), du secteur de Châtenoy-le-Royal, a accueilli, à la salle Berlioz, les délégués du secteur 9 de la FNACA de Saône-et-Loire. Une dizaine de comités locaux se sont réunis pour une réunion de bilan de la période écoulée, ainsi que pour lancer celle allant jusqu’en 2015.

Cette assemblée Fnaca a été animée par les membres du bureau départemental, Jean-Claude Arnoux, Jean-François Drillien et Monique Becouze, et par les responsables de Châtenoy, Jean-Marie Moutier et Daniel Courtitarat.

La réunion a débuté par une analyse des effectifs au 31 août, totalisant 1 130 adhérents dont 198 veuves pour ce secteur 9. « Le nombre subit fatalement une érosion due à l’âge mais son niveau reste encore conséquent », a constaté le bureau.

Résultats des activités de l’année 2014

Concernant la souscription départementale, seulement un adhérent sur quatre y a participé. « En conséquence, l’aide apportée aux membres dans une situation de grande précarité a été limitée », a déploré la commission.

Les cérémonies du 19 mars ont été belles mais les animateurs de la réunion ont souligné : « Il faudra conserver cette même amplitude l’an prochain afin de montrer l’attachement de la FNACA à cette date. »

De plus, le Congrès national à Caen, les 17, 18, 19 octobre, aura lieu pour défendre les revendications de la FNACA. Il y aura également un appel à la participation.

Le conseil départemental aura lieu, à Sanvignes, le 9 octobre, ainsi que la journée de solidarité des combattants à Chalon puis, le 20 novembre, se tiendra le congrès de Louhans.

Communication aux veuves : voir les coordonnées des responsables de chaque comité.

Génelard

Pré rentrée pour la FNACA

Le comité prépare son assemblée générale Agnès JAFFRE (CLP)

Le Comité de Génelard de la FNACA, présidé par Jean Laupin, s’est réuni mardi pour préparer l’assemblée générale, qui aura lieu le 7 octobre. Le président était heureux d’annoncer l’arrivée des nouvelles cartes d’adhésion. Si, de manière générale, les effectifs diminuent, du fait des décès ou de l’état de santé de certains, le taux de renouvellement sur le secteur 5, regroupant Génelard, Palinges, Perrecy, Ciry, Sanvignes et Toulon, est meilleur qu’au plan départemental. Le comité de Génelard se réunit une fois par mois et organise entre six et huit manifestations par an, en assurant une présence assidue aux différentes commémorations. Tous les adhérents sont attendus à la réunion générale qui aura lieu le 16 septembre prochain. Photo A. J. (CLP)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 14 Septembre 2014 à 09:52

Jacques Pradel

« Mes parents étaient foncièrement anti racistes »

Photo Robert Terzian (c) Copyright Journal La Marseillaise

1954-2014 : souvenirs d'Algérie

Itinéraire d’un pied-noir progressiste

Natif de Tiaret, Jacques Pradel réside aujourd’hui dans l’Est marseillais. Après une vie de militant débutée en 1968, ce chercheur retraité du CNRS se bat pour faire connaître une autre mémoire des rapatriés.

Sourire facile sous son épaisse moustache blanche, Jacques Pradel a gardé de sa naissance outre Méditerranée un sens certain de l’accueil. Sur sa table, un plat de tomates et un pichet estampillé Cristal Limiñana attendent ses hôtes à l’ombre d’un figuier. De quoi étancher la soif et rafraîchir une mémoire remontant à plus d’un demi-siècle.

Né en 1944 à Tiaret, capitale antique des Rostémides assoupie depuis bien longtemps au temps de la colonisation, il y conserve tous ses souvenirs de jeunesse. Issu d’une « famille de colons », il a reçu de son ancêtre chassé du Tarn par la misère en 1849 son prénom, Jacques, commun à tous les premiers-nés mâles de la famille. « Moi je suis Jacques V », s’amuse-t-il avant de narrer l’essor progressif des propriétés des Pradel. Dans les années trente, elles s’étendaient sur 5 000 hectares. « Mon père a été élevé dans l’opulence mais a fait des mauvaises affaires, si bien qu’à l’Indépendance, il ne nous restait pas grand chose », confie-t-il.

Le sang sur les trottoirs d’Oran

De son enfance, il retient avant tout sa bande de copains. Ouadah Kaïli, un musulman, Samuel Selam, un juif parti en Israël à l’Indépendance et Jacques Deloche dont le père ouvrier gazier peinait à subvenir aux besoins de sa famille. Pas un paradis perdu mais l’image d’une Algérie plurielle qui aurait peut-être pu advenir. Un mélange qui tranche avec ses années d’internat au lycée Lamoricière d’Oran. « Je n’ai pas souvenir d’avoir eu un arabe dans ma classe, pas même un fils de notable », témoigne Jacques Pradel.

L’orage de la guerre gronde de plus en plus fort et les souvenirs du rapatrié s’assombrissent. Peu de temps après la rentrée de janvier 1962, son lycée est fermé. Avec d’autres élèves, le jeune homme demeure encore trois semaines dans son internat. Une période difficile à évoquer : « Je me souviens des cadavres d’Algériens abattus par l’OAS parce qu’ils se trouvaient du mauvais côté de la rue. Je me vois encore éviter de marcher dans les flaques de sang ». Ses sentiments confusément pro-Algérie française en prennent un coup. Autre scène indélébile : une voiture siglée OAS entre rue de Mostaganem, une des artères les plus fréquentées d’Oran. « Ils ont éjecté un type du véhicule dans la foule en disant : "il faut le liquider". Il a été lynché », raconte Jacques Pradel. Pétrifié par « toute cette horreur », il voit dans le massacre d’européens du 5 juillet 1962 à Oran « une sorte de vengeance » aveugle, une forme d’aboutissement de la spirale de la violence, « même si elle ne peut tout expliquer ».

Avant cela en février 1962, il rentre en car à Tiaret. L’atmosphère y a radicalement changé. Trois gamins arabes lui sautent dessus. « J’étais bagarreur, je n’ai pas eu de mal à les maîtriser. Mais j’ai vu mon ami Ouadah Kaïli non loin. Il n’a pas bougé. Ni pour me défendre, ni pour les aider. J’ai compris que plus rien ne serait comme avant », rapporte Jacques Pradel.

Peu de temps après un bruit court à Tiaret selon lequel l’OAS chercherait à enrôler des jeunes pour un maquis dans le Ouarsenis, un massif montagneux. Immédiatement son père l’expédie direction la métropole. « Il n’aidait pas ouvertement le FLN mais s’est occupé en secret de la femme et des enfants d’un commerçant devenu responsable de l’ALN », a-t-il appris par la suite. « Mes parents étaient foncièrement anti racistes », se remémore-t-il. Le car qui le conduit à Oran suit une ligne « neutre » entre quartiers arabes et européens. Lorsque ses occupants musulmans en descendent, le car qui poursuit sa route reçoit des pierres.

Jacques Pradel parvient à prendre un avion destination Marignane. « Je n’avais rien. Je suis allé à Paris en stop rejoindre mes soeurs et mes grands parents maternels ». Trou noir. Hébergé dans une chambre de bonne, il y reste sonné plusieurs semaines sans sortir.

Lorsque le code de la nationalité mis en place par Ben Bella proscrit la double nationalité en 1963, son père fait le choix de la métropole et achète une ferme dans le Berry. « La pluie ne cessait de tomber », se souvient-il. Une fois le bac en poche, autre ambiance : direction la fac d’Orsay et la cité universitaire de Bures-sur-Yvette. « Il y avait le bâtiment A avec les étudiants d’Île-de-France et le bâtiment B avec les gens du Sud, les arabes, les juifs et les pieds-noirs. » Un état de fait qui l’éveille à la politique. « Mais l’ambiance était formidable, comme en Algérie, je me suis toujours senti à ma place parmi les métèques », sourit-il.

Étudiant en 68, il participe activement aux événements de mai dans la mouvance gauchiste.

Entré dans un laboratoire de biochimie, c’est pourtant au PCF qu’il adhère l’année suivante, « motivé par l’analyse que je me faisais de la société française » et non vis-à-vis de la position de ce parti sur l’indépendance de l’Algérie, marquée au demeurant par des « atermoiements », juge-t-il rétrospectivement. Débute une vie militante syndicale et politique intense, « une très chouette période ».

Il rejoint le CNRS et s’installe en 1977 dans l’Est de Marseille où il réside toujours. Militant d’entreprise, il goûte peu le sectarisme qui a cours dans sa cellule locale et vit très mal le rôle d’inquisiteur qu’on veut lui faire jouer dans les débats internes qui l’animent. Sans animosité, il s’éloigne peu à peu du PCF et ne reprend pas sa carte en 1981.

« Ca suffit, ne parlez plus en notre nom »

Travaillé par son origine pied-noire, il retourne en Algérie avec un frère et un cousin en 2006-2007. Et lorsque les nostalgiques de l’OAS inaugurent à Perpignan leur « mur des disparus » sur lequel figure le nom de Gaston Donnat, militant communiste et anti colonialiste d’Algérie, c’est le déclic. « Des pieds-noirs progressistes de toute la France ont décidé de se regrouper pour dire "ça suffit, ne parlez plus en notre nom" », et nous avons fondé l’association.

Contre-manifestations, initiatives pour l’amitié franco-algérienne, voyages de l’autre côté de la Méditerranée, l’association nationale des pieds-noirs progressistes et leurs amis (ANPNPA) ne chôme pas. Elle inaugurera en décembre à Marseille une première rencontre autour des livres d’expression française édités en Algérie mais introuvables en France.

Investi parallèlement dans les différentes expériences de la gauche alternative, Jacques Pradel participe au Collectif anti libéral de Marseille Est (Calme) qui s’inscrit désormais dans le Front de gauche à travers sa troisième composante «Ensemble !». Et comme depuis plusieurs années, il organisera en septembre avec ses amis du Calme un... Méchoui républicain. On ne se refait pas.

Léo Purguette

SOURCE : http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/30654-itineraire-d-un-pied-noir-progressiste

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 14 Septembre 2014 à 09:22

Charnay-lès-Mâcon

C’est la reprise à la FNACA

Rendez-vous le 4 octobre à la Maison de Champgrenon pour l’assemblée générale. Photo M. P. (CLP)

Le comité FNACA a repris ses réunions mensuelles mardi à la Maison de Champgrenon, où 19 de ses adhérents étaient rassemblés autour du président Roger Perrard.

La séance a débuté par une minute de silence à la mémoire de Nicole Debarbouillé décédée le 28 août, puis, les activités de l’année écoulée ont été évoquées (manifestations diverses, sorties, achat d’un nouveau drapeau, distribution des cartes et calendriers 2015 lors de la réunion du 22 août à Vinzelles…).

Le trésorier Pierre Louis a fait état, à son tour, d’un bilan financier positif.

L’heure était ensuite aux projets pour le comité qui compte 128 adhérents dont 21 veuves. Il souhaite mettre en place une exposition au Vieux temple sur la guerre d’Algérie-Maroc-Tunisie à destination des écoliers charnaysiens.

Le 20e thé dansant se déroulera le 1er mars 2015, à l’Espace la Verchère. Il sera animé par l’accordéoniste Pascal Michaud. Un voyage à la découverte de la Baie de Somme réunira les adhérents du 5 au 9 juillet. D’ici là, rendez-vous samedi 4 octobre à 10 heures à la Maison de Champgrenon où se tiendra l’assemblée générale. Le président souhaite la présence du plus grand nombre.

618 adhérents dans le secteur 8

Le secteur 8 était bien représenté à la réunion qui s’est ponctuée par le verre de l’amitié. Photo M. B. (CLP)

Avant de lancer l’année FNACA 2015, le secteur 8 (Buxy – Chagny) de la Fédération a tenu mardi, son assemblée générale en mairie de Chagny. Ce secteur regroupe les communes de Buxy, Demigny, Givry, Rully, Sennecey-le-Grand, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup Géanges, La Vallée de Vaux et bien sûr Chagny et compte 618 adhérents dont 64 pour Chagny.

Au niveau départemental, les 8 491 affiliés sont regroupés en dix comités (secteurs). Au niveau national, ils sont 328 606 membres à faire partie de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Au cours de la réunion, présidée par Lionel Brochot et Gilbert Tournier, tous deux membres du bureau départemental, il a été fait un point complet sur les effectifs, un bilan des activités 2014 avec les souscriptions départementales et sur les cérémonies du 19 mars.

Les questions d’actualité ont principalement porté sur les aides pouvant être attribuées aux veuves d’adhérents en fonction de leur situation financière et aux adhérents dans le besoin.

Le conseil départemental aura lieu à Sanvignes, jeudi 9 octobre.

CHAROLLAIS-BRIONNAIS

Le nombre d’adhérents est en érosion naturelle

Les responsables de la Fnaca et une grande partie des adhérents.

Photo A. L. (CLP)

Vendredi, le bureau départemental de la FNACA était réuni au relais-emploi. Le président de la section locale, accueillait Gérard Lagru, vice-président départemental et Lucien Chalumot, responsable du secteur de l’ouest du département.

Cérémonie du 19 mars

Les adhérents ont affiché leur entière satisfaction quant à la cérémonie du 19 mars.

Les effectifs départementaux

Les effectifs départementaux, quant à eux, continuent naturellement à s’éroder, passant de 8 647 en 2013 à 8 491 en 2014. Les 204 décès (dont dix veuves) expliquent naturellement cette évolution.

Service social

Les adhérents bénéficient d’un service social, nécessaires pour venir en aide aux personnes qui sont dans une situation de grande précarité et notamment les veuves. Une souscription a été lancée en ce sens.

Dates à retenir

Le conseil départemental se déroulera, jeudi 9 octobre, à Sanvignes, avec l’élection du comité, du bureau et de la présidence. Enfin, le congrès à Louhans est fixé au jeudi 20 novembre. Il comprend la séance plénière, cérémonie et repas à Branges. Les inscriptions rapides sont souhaitées, les places étant limitées.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 13 Septembre 2014 à 10:40

Jean-Michel parle de sa guerre d’Algérie pour la première fois. Un « besoin d'écrire ». De parler de l'horreur des combats, mais aussi et surtout de cette vie au quotidienne. De la camaraderie, des doux instants comme des plus difficiles.

« Besoin d'écrire, de dire ce que l'on ressent après les événements d'Algérie. Jamais je n'ai parlé de ces 28 mois passés loin de la famille, de celles et ceux que l'on aimait.

19 ans, appelé un 2 juillet, direction Amiens, lieu de rassemblement. Direction ensuite Rentlingen durant treize mois pour la formation, sachant que parti pour 28 mois, j'ai opté pour les pelotons 1 et 2. Au mois de mars nommé brigadier, au mois de juin brigadier chef. J'ai durant ce séjour occupé divers postes. Le 10 septembre direction Marseille. Plusieurs jours pour aller de Rentlingen à Marseille. Arrivé au célèbre camp Sainte-Marthe, baraquements, bouffe... mieux vaut ne pas en parler. Le 12, direction Alger. Arrivée sous la chaleur, de nouveau rassemblement avant d'être dirigé vers Loverde (près de Médéa). Arrivé éreinté, logement une baraque pour six, trois lits superposés : armoire, une table, six chaises. Heureusement nous avons rapidement lié connaissance.

Trois jours après, service de garde à l'entrée du village : fusil et cartouchière entourée de sparadrap. Eh oui, la nuit, les bruits sont doublement perceptibles. Quelle trouille ressentie, vous ne pouvez pas savoir. Le 1er mars, j'ai accédé au grade de maréchal des logis. Rien de changé à l'égard des copains. Après tout, nous étions dans la même galère. Seul changement, la solde.

Cette chaleur, nous n'étions pas habitués. Cela n'empêchait pas les patrouilles. Mon souci toujours présent durant ce séjour en Algérie : revenir avec les copains, c'était ma hantise. Mesurant 1,62 mètre j'avais devant moi de grands gaillards avec qui je pouvais compter. D'ailleurs, ils me le rendaient bien. Quand il y en avait un qui déconnait un peu trop, ma seule remarque : « Je vais demander ton changement de section. » C'était tout et ça rentrait dans l'ordre. Après avoir obtenu la médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre avec agrafe "Algérie" j'ai par la suite refusé toute distinction.

Trois cas m'ont particulièrement marqué :

Un maître-chien qui avait mangé avec nous à midi et qui s'est fait descendre l'après-midi, au cours de l'opération dans le maquis. Tué avec son chien par une rafale de fusil mitrailleur.

Le deuxième, un télégramme reçu à remettre à un de mes copains : « Retour urgent, soeur décédée. » Pas facile à annoncer. Bref, à son retour, je n'ai plus retrouvé le Francis d'auparavant. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Toujours est-il que quelques jours après, il a demandé à me parler : il a alors sorti de sa poche une feuille de journal qui titrait « Une femme tuée à coups de couteau par un amant ». J'avais vu juste dans son comportement, cela est toujours resté entre nous.

Le troisième un petit parisien, disons ma taille, toujours plaisantin, souriant, serviable. Réception du courrier : sa fiancée lui annonce sa rupture, je ne vous dis pas le cinéma. Il s'est mis à boire, à se saoûler, devenir méchant. C'était au mois de décembre, nuit très froide, l'on avait d'ailleurs allumé le feu, tous à ses côtés pour essayer de le consoler. D'un seul coup, d'un bond, il se lève et va s'asseoir sur le feu. A six nous l'avons maîtrisé et ligoté, jusqu'au lendemain. Quel calvaire, il n'a plus jamais été le même et je n'ai jamais voulu qu'il parte de la section.

Vous savez il y en a eu beaucoup dans ce cas là. 28 mois c'est long. Personnellement, j'avais une amie avec qui j'ai rompu avant de partir. J'ai d'ailleurs bien fait parce que j'ai appris que, peu après, j'avais été remplacé. Il est vrai qu'à cet âge dur de résister, c'est la vie.

A quoi ont servi ces 28 mois d'armée, cette guerre inutile, qui a changé bien des projets? Pratiquement 30 000 morts. Qui a pu organiser cela ? Tout cela pour percevoir à 65 ans environ 1,50 € de retraite d'ancien combattant? Qui de nos jours offrirait ses 28 mois de jeunesse (éphémère) pour si peu ? Mon groupe est revenu complet, cela a été ma plus grande joie. Ce qui n'a été malheureusement pas le cas de tous.

Ce témoignage est une manière de rendre hommage à ceux qui n'ont pas eu la chance de revenir vivants.

Il m'est arrivé de demander à tous les maires de la commune qui se rendent assez souvent au monument aux morts, combien y a-t-il eu de morts en Algérie dans la commune. Je n'ai jamais eu de réponse exacte.

Jean-Michel Vancompernolle - Pecquencourt

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 12 Septembre 2014 à 11:40

Réunion de rentrée autour de Monique Bécouze, Jean-François Drillien et Jean-Claude Arnoux. Photo C. P. (CLP)

La première réunion du comité directeur représentant les 327 adhérents de la FNACA Chalon ville s’est tenue mardi soir à l’Espace Jean-Zay, sous la présidence de Jean-François Drillien.

Après une minute de silence en mémoire des trois membres décédés ces trois dernières semaines, Jean-Claude Arnoux, secrétaire, a fait le point sur le nombre d’adhérents en Saône-et-Loire et en France. Des nouveaux arrivent, mais le nombre total diminue quand même avec l’âge. Il a été rappelé comment pouvoir profiter des transports gratuits à Chalon. Une rencontre avec le maire a permis de mettre au point l’emplacement de la stèle, sur la place du 19-Mars, à la mémoire des 41 Chalonnais morts en Afrique du Nord.

Des mises au point ont été faites sur la présence de bénévoles aux diverses assemblées, et au congrès départemental, le 9 octobre, à Sanvignes, et au Congrès de Louhans, le 20 octobre.

Un compte rendu du Congrès national de Caen sera fait avec les revendications débattues, en particulier le maintien des ONAC dans les départements, que l’aide différentielle soit équivalente au seuil de pauvreté et qu’elle soit proposée aux anciens combattants.

Le président a annoncé qu’une Journée départementale de la solidarité sera organisée le 9 novembre, à la Maison des syndicats. La FNACA va mettre un tableau et sera représentée.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 12 Septembre 2014 à 10:42

J’ai reçu ce commentaire, ce matin, vendredi 12 septembre 2014 c’est la raison pour laquelle je remet en ligne cet article :

Interviews en longueur de Laurent Laot, Yvon Cuzon et Jean Miossec. Ils témoignent sur l'importance de "libérer la parole" des appelés de la guerre d'Algérie.

A partir de 11'51'' jusqu'à 21'21'' Yvon Cuzon qui est arrivé dans l'Algérie indépendante, après le 5 juillet 1962, dans un hôpital d'Oran a vu passer de nombreux morts d'appelés français victimes principalement d'accidents suite à des "beuveries du samedi soir" des camions qui tombaient dans les ravins (pire qu'à Palestro, dit-il) à des problèmes psychologiques qui ont conduit certains appelés au suicide, d'autres refusaient de se soigner et en sont morts... Yvon Cuzon a donc vu des cadavres "sans raison" mais officiellement "Morts pour la France".

A ceux qui nous parlent sans arrêts des 534 victimes d'appelés d'après le 19 mars, accusant, sans preuves, le FLN, voilà quelques éléments de réponses.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 12 Septembre 2014 à 09:54

Meyrueis : inauguration d’une stèle commémorant la fin de la guerre d’Algérie

Sur la rue du 19-Mars-1962 à côté du gymnase de Meyrueis, inauguration d'une stèle commémorant la fin de la guerre d'Algérie

C'est avec émotion que les familles, les élus, avec les représentants du canton, et départementaux de la FNACA, se sont réunis devant le gymnase, sur la rue du 19-Mars-1962, pour dévoiler la plaque de la stèle à la mémoire de Dominique De Lapierre, de Roger Maurin et de Joseph Passebois enfants du canton de Meyrueis tués en Algérie. Elle immortalise le sacrifice de leur vie, leur dévouement à la patrie, et sera pour les générations futures une borne repère pour éviter les conflits.

La guerre coloniale d'Afrique du Nord de 1952 à 1962 a mobilisé et privés de leur jeunesse 3 millions d'hommes qui ont effectué 26, 28, et 30 mois de service militaire, elle a fait 30 000 tués dont 42 Lozériens. Dominique et Roger de la commune de Meyrueis et Joseph de la commune de Hures-la-Parade ont fait partie de cette génération baptisée « 3e génération du feu » jeunes victimes d'un conflit économique qui les dépassait.

Cette stèle à côté du gymnase, symbolise le dépassement de soi par le sport, plutôt que par le sacrifice de sa vie pour des causes obscures.

Meyrueis (Lozère) Panorama

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 11 Septembre 2014 à 22:19

Martine Timsit, souvenirs et engagements intacts. PHOTO ROBERT TERZIAN

Née d’un père juif algérien et d’une mère parisienne, Martine Timsit grandit à Bône, l’actuelle Annaba. À contre-courant, elle choisit en 1962 de participer avec son mari à la construction d’une Algérie nouvelle.

« Il y a une crypte dans l’âme, où murmurent les fantômes. » Si Martine Timsit cite spontanément Boris Cyrulnik pour évoquer ses souvenirs enfouis, c’est qu’elle est elle-même psychiatre. Autour d’une tasse de café et de quelques dattes -d’Algérie forcément- elle accepte de revenir sur sa vie mouvementée, étroitement liée au pays qui l’a vue grandir.

Ses parents, mariés chacun de leur côté, se rencontrent à Bône, l’actuelle Annaba, une ville de l’Est Algérien où est né un certain maréchal Juin. Son père, commerçant juif algérien, a 20 ans de plus que sa mère, une parisienne. C’est le coup de foudre. Leur histoire fait désordre et ils décident de s’installer à Paris où naît Martine en 1937, petite dernière d’une fratrie qui compte deux garçons. Dès l’année suivante, les accords de Munich sont signés. « Mon père a tout de suite senti le vent mauvais », rapporte-t-elle. Retour immédiat de la famille à Bône. Mais à la fin 1940, le décret Crémieux qui donnait la nationalité française aux juifs algériens est aboli par Vichy. « Mon père s’est battu comme un beau diable, il a même intenté un procès à l’État français, mais rien n’y a fait », témoigne Martine Timsit. Les enfants juifs sont exclus de l’école et le commerce de son père, une bijouterie vendant également des objets précieux, est placé sous la tutelle d’un administrateur temporaire. Un coup dur.

« J’étais si naïve »

« Beaucoup de pieds-noirs de Bône étaient d’origine italienne. En 40 certains sont allés acheter à ma mère des coupes pour trinquer au champagne après la prise de Paris. Nous n’en parlions jamais. Il y a des paroles gelées, des temps cristallisés », confie-t-elle. Une institutrice juive interdite d’exercer vient alors faire la classe à ses grands frères. « J’ai appris mes déclinaisons latines avec eux avant d’en avoir l’âge », se souvient-elle avec une pointe de fierté.

Les troupes américaines libèrent Bône en 1942 mais n’abolissent pas les mesures antisémites de Vichy, le décret Crémieux ne sera rétabli qu’en octobre 1943 par le comité français de Libération nationale.

De cette période trouble, Martine Timsit se rappelle surtout les bombardements « mon père avait fait creuser un abri » et les longues journées passées sur la plage « à jouer avec des petits arabes du quartier. On avait un pneu de camion en guise de bouée ». La mère de l’un d’entre eux viendra après guerre faire la lessive de la famille. « Entre nous il y avait plus un clivage de classe que de race. Moi j’étais une fille de riches mais je me suis rendue compte il n’y a pas si longtemps que la langue maternelle de mon père, c’était l’arabe », souligne-t-elle.

La Libération de la France arrive comme « un immense soulagement », la petite Martine intègre enfin l’école et accomplit une brillante scolarité. Dans le même temps, elle ressent de plus en plus péniblement la distorsion entre la France des droits de l’Homme exaltée dans les livres et la réalité vécue. Son journal intime commencé à l’époque garde la trace de ce trouble.

Elle rêve de devenir médecin mais commence des études de philosophie à Paris en 1954, « sans rien m’interdire, mon père estimait que c’était un métier d’homme ». Difficile pourtant de réprimer sa vocation : un an plus tard, c’est en médecine qu’elle s’inscrit.

La guerre s’installe en Algérie. À Paris, l’Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugéma) organise une première réunion. Martine Timsit s’y rend. Lorsque la colonisation est vilipendée, elle lève la main. « Je leur ai dit : "ça n’est pas vrai, les Français ont asséché le lac de Fetzara, c’est un bien : il y avait plein de moustiques". J’étais si naïve », rit-elle aujourd’hui. Renvoyée à l’histoire destructrice de la conquête, elle comprend par ses lectures à la bibliothèque Sainte-Geneviève, « les mensonges » qu’on lui avait appris. C’est l’électrochoc.

Avec une poignée d’amis, elle fonde « l’union des étudiants algériens d’origine européenne ». « Nous étions pour une Algérie indépendante, multiculturelle, plurielle », se remémore-t-elle.

Plus le conflit s’exacerbe, plus le nationalisme algérien se fait étroit. Mohamed Khémisti, un dirigeant de l’Ugéma qui deviendra le ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement algérien, lui dit un jour : « l’Algérie sera arabe et musulmane ». Une phrase qui claque comme une porte au nez. « Je n’en ai pas tenu compte. Le processus de déni est très puissant », analyse celle qui deviendra psychiatre.

En 1960, de Gaulle libère des prisonniers politiques. Parmi eux, Meyer Timsit,un médecin membre du Parti communiste algérien (PCA), frère de Daniel Timsit, également détenu et dont les carnets de prison témoignent de la dureté de l’époque.

Meyer et Martine se plaisent, ils se marient et participent en 1961 à la fondation du centre de santé mutualiste de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Leur premier enfant arrive, ils le prénomment Youri. Un clin d’oeil au premier homme dans l’espace.

Lorsqu’au printemps 1962, entre le cessez-le-feu et l’Indépendance, les pieds-noirs quittent l’Algérie en masse, les Timsit font « le chemin inverse ». Le besoin de médecins est criant, ils n’hésitent pas un instant. Arrivés à l’hôpital El Kettar d’Alger, ils vivent la période de terreur imposée par les ultras. « L’OAS tuait tout le temps, elle tuait au faciès et en pleine rue », se remémore Martine Timsit avant d’évoquer « ce patient mélancolique qui cherchait absolument à mourir. Il s’est présenté place des trois horloges à Bab El Oued, fief de l’OAS mais lui, ils ne l’ont pas tué ».

La nationalité algérienne

Vient l’Indépendance. « Depuis l’hôpital nous voyions un camion avec un drapeau algérien arriver dans le bas d’Alger. Puis deux, puis des centaines qui convergeaient de tout le pays. De toutes parts s’élevait le son des derboukas. Nous sommes montés sur les camions, nous avons crié "tahia El Djazaïr !" (vive l’Algérie ! ndlr) Ce fut trois jours inoubliables », rapporte-t-elle avec émotion.

Martine Timsit et son mari obtiennent la nationalité algérienne « il a fallu batailler car en théorie il fallait être musulman » et s’investissent sans compter dans une clinique psychiatrique nationalisée baptisée Drid Hocine du nom d’un infirmier abattu par l’OAS. Les patients affluent des campagnes et jusqu’en décembre 1962, ils ne sont pas payés. « C’était une période très dure mais nous avons vécu le bonheur pendant quelques mois de ne pas avoir d’État », estime la psychiatre.

Très vite cependant les espoirs que placent les Timsit dans l’Algérie nouvelle se fissurent. En juin 1965 le couple est à Paris où Martine subit une opération avant de donner naissance à son second fils David quand a lieu le coup d’État de Boumediène. « C’est fini », Henri Alleg directeur d’Alger républicain les dissuade de rentrer.

Convaincus que le peuple algérien ne supportera pas longtemps la tutelle de l’armée, les Timsit décident d’aller temporairement parfaire leurs connaissances médicales en Belgique. « Nous y sommes en fait restés 31 ans et les militaires sont toujours aux commandes en Algérie ».

Aucune amertume chez Martine Timsit mais une réelle déception. « J’y suis retournée quelques fois mais la situation des femmes et du monde de la culture me mettent hors de moi, nous voulions faire d’Alger le phare de l’Afrique », soupire-t-elle.

Depuis sa retraite elle a retrouvé l’azur méditerranéen dans le Var et parle avec douceur de ses cinq petits-enfants.

Léo Purguette

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 11 Septembre 2014 à 14:12

(Ah si tu pouvais refaire ta figure. Ceux destinés à l'abattage sont plus beaux et plus purs que toi !!!)

La 1° femme au monde à avoir montré ses fesses au monde. Elle devrait repasser aussi bien son corps que son visage au lieu de faire l’intéressante.

Avec elle, la cause animale a trouvé sa Madone incontestée et la France sa virulente pasionaria islamophobe, Brigitte Bardot, l’icône sacralisée de l’émancipation de la femme en dépit des ravages du temps, ne pouvait pas décemment fêter ses 80 ans sans faire à nouveau parler d’elle dans la presse, et se rappeler au bon souvenir d’un gouvernement qu’elle maudit cordialement en fervente militante frontiste qu’elle est.

Familière des coups de com’ dégoulinant de haine anti musulmans qui ont non seulement entaché son image déjà flétrie de star du septième art, instillé la suspicion sur son association de défense des animaux, mais l’ont également traînée à cinq reprises devant le Tribunal correctionnel de Paris, la « BB nationale » s’est fendue d’une lettre ouverte adressée à François Hollande, Manuel Valls, Claude Bartolone, Jean-Pierre Bel, et à l’ensemble de la représentation nationale, afin que ses vœux les plus chers soient exaucés au moment de souffler les bougies, le 28 septembre prochain.

Adoratrice de Marine Le Pen, dans laquelle elle voit l’incarnation de la "Jeanne d’Arc du XXIème siècle", l’exhortant avec emphase à "sauver la France", la grande prêtresse de la cause animale qui ne rate jamais une occasion de porter l’estocade à l'islam et au Halal avec une rage noire, notamment lorsqu’elle lançait sur les ondes d’Europe 1 "Je m’en fous, le ramadan, je m’assieds dessus", et une plume trempée dans l’acide, à l’instar de sa pique incendiaire "les pratiques de l’Aïd-el-Kebir feront couler dans quelques mois plus de sang encore sur nos terres", a donc demandé à la République en guise de cadeau d’anniversaire, outre "le changement du statut du cheval", "la remise en application immédiate de la loi française et européenne exigeant l'étourdissement des animaux d'abattoir avant la saignée, sans dérogation pour les abattages halal et casher."

Jouant sur le registre de l’émotion en ancienne actrice qui connaît toutes les ficelles pour susciter l’empathie, Brigitte Bardot n’a pas fait dans la demi-mesure en écrivant : "Voilà les deux cadeaux que je demande au gouvernement depuis trente ans. Si je ne les obtiens pas, j'aurai raté ma vie."

Elle se dit "française de souche et fière de l’être", la star évanescente des années 60 se targue d’avoir trouvé le rôle de sa vie en ardente partisane de l’extrême droite française, ce qui ne devrait pas être du goût du gouvernement socialiste, et ce même si elle n’exige pas de Rolex pour ne pas avoir l’impression d’avoir totalement "raté sa vie"...

Un ami d’Alger

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 11 Septembre 2014 à 11:23

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour vous remémorer la commémoration du 19 mars 1962 à Paris en 2014 que j'avais mis en ligne sur l'un des mes blogs. Je renouvelle mes remerciements à Michel Dailloux qui m'avait fait parvenir en priorité et en exclusivité deux vidéos

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 11 Septembre 2014 à 07:12

Photo RT

DANIÈLE MALLEY-CHAMPEAUX. Après une enfance passée dans la région de Tizi Ouzou et des études à Alger, elle devient institutrice dans le Sud algérien. En 1970, elle quitte un pays qui, lui, ne l’a pas quitté.En 1954 débutait la guerre d’Algérie. Pendant 8 ans elle allait bouleverser la vie de l’autre côté de la Méditerranée et déboucher sur l’Indépendance, poussant les pieds-noirs au « retour » dans un pays souvent inconnu : la France. Déracinés, nombreux sont ceux qui ont trouvé un nouveau port d’attache dans le Sud de l’hexagone.

Une part de ces rapatriés qui a soutenu l’Organisation de l’armée secrète (OAS) dans son recours au terrorisme pour maintenir la domination coloniale, a progressivement confisqué la mémoire et la parole pieds-noires. D’autres ont suivi un tout autre cheminement.

La silhouette noire et blanche d’une Algéroise dans une rue de la Casbah. Un souvenir comme figé sur un carreau vernissé accueille les visiteurs de Danièle Malley-Champeaux dès le portail donnant sur son jardin.

Des souvenirs cette retraitée établie à Vitrolles en a bien d’autres, tellement vivants, qu’elle a parfois du mal à les formuler. La main serrée sur la poitrine, son regard bleu se voile et dès le début de son récit, elle prévient : « parler de l’Algérie, c’est une telle émotion qui remonte en moi ». Puis d’une voix blanche, Danièle Malley-Champeaux se livre. Ses parents, des instituteurs métropolitains incités à enseigner en Algérie se rencontrent et se marient. En 1937, sa mère lui donne naissance à Genève et retourne trois mois après en Kabylie où elle et son mari son en poste à Arassa. Quelques temps plus tard, ils sont affectés dans une école du petit village d’Ighil Bouzerou, où l’arrivée de soeurs jumelles complète la fratrie. « Nous étions les seuls européens, il n’y avait pas de colons. Autour de Tizi Ouzou il n’y avait que des bleds », sourit Danièle Malley-Champeaux. Au milieu de la population berbère, la petite Danièle grandit. La révolte de Sétif, réprimée dans le sang en 1945 contraint la famille à séjourner quelques jours à l’hôtel à Tizi Ouzou « quand nous sommes rentrés chez nous sans mon père, le caïd a assuré que nous ne risquions rien mais a confié un fusil à ma mère. J’ai compris dans ma tête d’enfant que quelque chose de grave s’était passé ».

Néanmoins l’événement n’occulte pas des années d’enfance paisible dans sa mémoire. « J’allais à la classe de mes parents, il n’y avait que des petits garçons. Je parlais couramment leur langue. Jusqu’à l’âge de 9 ans, j’étais une petite Kabyle », confie-t-elle.

Ses parents sont en effet nommés en 1946 à Azazga, une localité située quelques dizaines de kilomètres à l’Est de Tizi Ouzou. Dans la petite ville, elle découvre les européens et le regard porté sur « les autres ». « Je parlais comme les Kabyles, les autres enfants européens se moquaient de moi. À 9 ans c’est dur » Deuxième rupture : Danièle Malley-Champeaux est envoyée en 6e au lycée Fromentin d’Alger. C’est le début de 9 ans d’internat qui lui pèseront malgré le cadre exceptionnel : « un hôtel mauresque somptueux, des jardins magnifiques ».

1er novembre 1954 à Azazga

Lorsque le 1er novembre 1954 une vague d’actions armées à l’appel du FLN marque le début de la guerre d’Algérie, elle est à Azazga dans sa famille. « Nous avons entendu des claquements. Nous avons laissé mes petites soeurs au lit pour aller voir dehors, le dépôt de liège brûlait », se remémore-t-elle. Le lendemain, on apprendra que la gendarmerie avait été visée par des tirs et que l’incendie du dépôt était volontaire.

Revenue au lycée, « j’entendais toujours le même discours. A grands traits c’était : "il y a nous, les meilleurs, nous avons tout fait et eux, les autres, qui veulent tout nous prendre" », rapporte-t-elle. Difficile de s’y retrouver lorsqu’on est si jeune. Un jour, elle lance une phrase de cet acabit à la table de ses parents à laquelle été convié le médecin de famille, un Kabyle. « Il m’a prise à part. Il m’a parlé comme à une adulte. J’étais prête à comprendre des choses, je les ai comprises », résume pudiquement Danièle Malley-Champeaux.

Plus la guerre avance dans l’horreur, plus ses convictions s’affirment. « J’ai vu des villages brûlés au napalm. Que pouvait-on faire ? C’est terrible. Comment a-t-on pu supporter cette douleur ? » interroge-t-elle, avant de marquer un silence, le souffle coupé par l’émotion.

Un jour au lycée, le débat s’anime entre jeunes filles en cours de philosophie autour des injustices et des bidonvilles. « Je ne pouvais plus me taire. Je me rappelle avoir dit à une camarade "toi qui va à la messe tous les jours ça ne te fait donc rien ?" Elle m’a répondu : "humainement oui, politiquement non" » ? Danièle Malley-Champeaux n’en revient pas, décidément ce n’était pas son monde.

Quand de Gaulle prononce son discours place du Forum en 1958, elle n’y va pas : « Tout Alger s’est déplacé. Tout n’était qu’un grand carnaval ». Quelque mois plus tard pour son premier vote, lors du référendum sur les institutions de la Ve République elle glissera le bulletin Non « avec fierté » et un certain sens du défi : contrairement au bulletin Oui qui était blanc le Non était de couleur et se devinait sous l’enveloppe, se souvient-elle.

L’année suivante elle entre à l’école normale et se marie. Arrive son premier enfant, Frédéric. « Il y a eu le putsch en avril 1961. C’était la peur, la guerre et je n’ai pas senti de soutien à cette tentative à l’école normale », témoigne-t-elle.

Alors que Danièle Malley-Champeaux et son mari terminent leur formation, on les incite à partir dans le Sud de l’Algérie. « On nous a fait miroiter la maison, les vacances, nous étions jeunes. Nous sommes partis ». Direction El Atteuf, une localité proche de Ghardaïa, aux portes du désert. « Nous étions deux couples d’européens au milieu des Mozabites », se remémore Danièle Malley-Champeaux. Si loin de tout, ils vivent préservés du vacarme qui a accompagné les derniers jours de l’Algérie française. « Nous avons compris que c’était l’Indépendance quand nous avons vu les drapeaux algériens arriver et la liesse. Nous jouions aux boules. On a continué », s’amuse-t-elle avant d’ajouter : « J’étais contente, c’était un juste retour des choses ».

Les instituteurs décident de passer les vacances d’été en France pour éviter à leur jeune fils les chaleurs sahariennes mais cette année les départs se font au compte-goutte. Sans se poser trop de questions, ils reprennent leur poste à la rentrée. « Nous avons vu arriver des enseignants Algériens, Syriens, Libyens pour donner des cours d’arabe. C’était un peu chaotique au début mais nous n’avons jamais senti d’animosité ».

Le couple a un deuxième puis un troisième bébé. « C’était un noir qui s’occupait de mes enfants, il avait conservé de la seconde guerre mondiale une énorme balafre sur le corps », se rappelle Danièle Malley-Champeaux. En 1970, c’est pour eux que la décision est prise de quitter le Sud algérien. « Je ne voulais pas qu’ils connaissent comme moi l’internat ».

Le couple formule des voeux dans le réseau de la Coopération sans succès puis demande à être affecté « dans la moitié Sud de la France ». Mais voilà Danièle Malley-Champeaux et son mari, nommés dans un collège de l’Oise, à Compiègne. « On ne savait même pas où c’était... » L’accueil n’est pas chaleureux. Pas plus que le logement insalubre qui leur est réservé.

Son retour la chavire

15 ans plus tard, Danièle Malley-Champeaux obtient sa nomination au poste de principale du collège Joliette Vieux-Port de Marseille. « Les noms des élèves m’étaient plus faciles à lire que les noms polonais de Compiègne », rit-elle aujourd’hui. Elle est ensuite nommée à Vitrolles où elle prend sa retraite en 1994. Travaillée par son passé, elle va jusqu’à engager un détective pour retrouver ses anciens amis d’Algérie. Puis à l’occasion d’une projection de film, elle rencontre une dizaine d’année plus tard l’association des pieds-noirs progressistes. C’est le déclic qui lui permet d’envisager un voyage en Algérie. Au début, elle n’ose le dire à sa famille et finit par laisser parler son coeur.

Fin 2013 le retour dans ce pays « qui m’a faite », la chavire. Odeurs, souvenirs, chaleur humaine... Danièle Malley-Champeaux se promet de réapprendre le berbère et de conduire bientôt ses six petits-enfants sur les traces de son passé : « J’étais tellement heureuse quand j’ai touché la terre d’Algérie. Ce pays est en moi, ce pays c’est moi ».

Léo Purguette

SOURCE : http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/societe/30881-l-algerie-a-fleur-de-peau

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 10 Septembre 2014 à 09:14

" Mon meilleur copain s’appelait Farouk, on a fait les 400 coups ". Photo Robert Terzian (c) Copyright Journal La Marseillaise

D’une médersa fréquentée en douce à son travail de cheminot à la gare Saint-Charles en passant par Cambrai, Alain Filliard raconte une vie menée tambour battant et l’amour qu’il voue à sa terre natale.

Volets baissés, Alain Filliard natif d’Aïn Séfra dans l’Atlas saharien tient à recevoir ses hôtes à l’abri de la chaleur estivale. La parole facile, ce retraité qui réside aujourd’hui à Vitrolles évoque volontiers le parcours qui l’a conduit des portes du désert à la région marseillaise.

Petit dernier d’une fratrie de quatre enfants, il voit le jour en novembre 1946. De son père, cheminot, il hérite d’un patronyme venu de très loin. « Filliard c’est savoyard, j’y tiens, j’ai même effectué des recherches généalogiques qui m’ont conduit à Chambéry ! » lance-t-il d’emblée. Son ancêtre paternel est arrivé en 1843 en Algérie, poussé par des conditions de vie très rudes. Plus tard mais pour des raisons semblables, sa grand-mère maternelle a quant à elle quitté Fiñana en Andalousie pour s’établir en Oranie.

En 1954 débutait la guerre d’Algérie. Pendant huit ans elle allait bouleverser la vie de l’autre côté de la Méditerranée et déboucher sur l’Indépendance, poussant les pieds-noirs au « retour » dans un pays souvent inconnu : la France. Déracinés, nombreux sont ceux qui ont trouvé un nouveau port d’attache dans le Sud de l’hexagone. Une part de ces rapatriés qui a soutenu l’Organisation de l’armée secrète (OAS) dans son recours au terrorisme pour maintenir la domination coloniale, a progressivement confisqué la mémoire et la parole pieds-noires. D’autres ont suivi un tout autre cheminement. 60 ans après le déclenchement de la guerre, La Marseillaise est allée à leur rencontre.

À Aïn Séfra -la source jaune en arabe- Alain Filliard se souvient d’une enfance « passée avec les petits musulmans », même si la ville était coupée en deux par un oued. D’un côté les quartiers européens, de l’autre « ce qu’on appelait le village nègre, c’était péjoratif, aucun doute là dessus ». Et à proximité de celui-ci le siège d’une compagnie méhariste, Aïn Séfra était ville de garnison.

Une bombe

En 1954, son père est muté à Tlemcen. « Dès le premier jour, nous n’avions pas encore défait les valises que les vitres ont volé en éclats », se remémore-t-il. Une bombe qui visait des dépôts d’essence implantés à proximité des installations ferroviaires venait d’exploser. L’atmosphère s’alourdit. Pas de quoi décourager néanmoins les enfants de jouer ensemble.

Alain Filliard qui parlait arabe avec ses amis d’Aïn Séfra, se lie à nouveau avec des petits musulmans. « Mon meilleur copain s’appelait Farouk. On a fait les 400 coups ! », sourit-il. Fils du riche propriétaire d’une fabrique de tapis, le jeune garçon passait chaque jour à la médersa où l’on apprend le Coran avant d’aller à l’école. « Il me disait à chaque fois : "Alain tu m’attends !" Moi je ne voulais pas l’attendre mais entrer. Problème : je refusais d’enlever mes chaussures », s’amuse-t-il. Un beau jour, il se décide à les retirer « mais je les ai quand même gardées sous le bras ». Discipline de fer et coups de bâton « il ne fallait pas se tromper d’une virgule... Cela dit en arabe, il n’y en a pas », rit Alain Filliard aujourd’hui.

Farouk et lui n’en disent pas un mot. « Nous étions des enfants comme les autres. Il goûtait souvent chez nous, on se régalait avec les confitures de ma mère », se remémore-t-il. Insouciants et parfois inconscients, ils bravent les mises en garde et passent par les chemins interdits. Les adultes, eux, basculent de l’inquiétude à l’effroi. Une nuit d’août 1957, le beau-frère d’Alain, un gardien de la paix est tué à 27 ans dans l’exercice de sa fonction, laissant sa grande sœur seule avec deux enfants en bas âge.

La guerre s’intensifie, les enterrements se multiplient et sont autant d’occasions de manifestations de colère. « Il y avait des mouvements de foule, il ne fallait pas pour un européen se trouver à côté d’un enterrement musulman. Mes parents n’étaient pas haineux, ils étaient surtout très inquiets pour mon frère, allé faire son service militaire en Kabylie en 1959 », témoigne Alain Filliard.

Par la force des choses, les liens qui l’unissent à ses amis musulmans se distendent. Fin 1960, le jeune Alain assiste au discours de de Gaulle en visite à Tlemcen. « Il disait encore "Algérie française" mais avec une bouche un petit peu plus serrée », ironise-t-il.

Tout s’enchaîne très vite, l’Indépendance approche. Un matin sa mère lui dit de ne pas aller à l’école. « Elle a ficelé quelques valises et nous sommes partis, elle, mes neveux et moi pour Sidi Bel Abbès », rapporte-t-il. Sur le quai de gare, en attendant le train, « un voleur de poules déguisé en soldat de l’ALN », demande à la famille d’ouvrir ses bagages. Un garde mobile le met en fuite. « Je ne l’ai su qu’après, ma mère avait caché dans une valise un 6,35 mm qui avait été confié à mon père », soupire Alain Filliard.

« À Sidi Bel Abbès où vivait ma famille maternelle, j’ai vu la bêtise, humaine, les manifs de l’OAS. Je les ai vu désarmer un soldat qui faisait son service, le pauvre... », dit-il en pinçant ses lèvres. Le mari de sa seconde sœur, qui « s’est fait entraîné dans cette saloperie d’organisation qu’était l’OAS » disparaîtra le jour de l’Indépendance.

Quelques temps plus tôt, Alain Filliard, à 15 ans et demi avec ses deux neveux âgés quant à eux de 7 et 5 ans, prennent le car pour Oran. « Je me souviens du chauffeur qui à tout moment criait "couchez-vous !" », rapporte-t-il, non sans émotion.

Ils embarquent sur le Lyautey, un paquebot spécialement arrivé à Oran pour absorber l’afflux de rapatriés. Direction Marseille pour rejoindre sa sœur aînée, la mère de ses deux neveux, qui s’y était établie avec son second mari.

Catastrophe : le couple parti à Sainte-Maxime pour le week-end ne reçoit pas le télégramme qui annonce leur arrivée imminente. Sur le port de Marseille, les neveux sont en larmes. C’est le dilemme : rester pour ne pas rater le rendez-vous ou se rendre à Endoume à l’adresse de sa sœur. Un taxi refuse le trio : leurs billets sont en francs algériens. Finalement, un couple marseillais les accompagne et ils sont reçus par des voisins de sa sœur très prévenants.

C’est le début d’une nouvelle vie. Quand sa sœur tente de l’inscrire au lycée Colbert, le principal la raccompagne « vous n’avez pas de dossier scolaire ? Je ne veux pas le savoir. Ne vous en faites pas, à son âge, il saura casser des cailloux » . Rejoint par sa mère, Alain Filliard s’installe à la Belle-de-Mai « mon voisin c’était Francis le Belge, j’avais quitté l’Algérie pour le Far West... », plaisante-t-il.

Il apprend le métier de plombier auprès d’un patron qui finira aux Baumettes et se découvre une passion pour la batterie. Son père, relevé de ses obligations professionnelles en Algérie est à deux ans de la retraite. Par fierté, il demande une nouvelle affectation. Ce sera Cambrai. Les immenses dunes de Aïn Séfra sont bien loin. « Mais tout comme le service militaire à Kaiserslautern, ce fut une période formidable », assure Alain Filliard. De retour à Marseille, il rencontre Yvette, une employée des PTT, en 1967. « On s’est marié pendant la guerre, en 1968 », dit-il dans un éclat de rire.

« Bienvenue chez vous »

Devenu cheminot « par hasard », il passe de gare en gare jusqu’à Marseille Saint-Charles. Il y restera jusqu’à sa retraite.

En 2012, 50 ans après l’Indépendance, ses deux fils le poussent à revenir aux sources, à sa source : Aïn Séfra. Dans l’avion qui conduit la famille à Tlemcen, Alain raconte son histoire au passager voisin. « Quand nous nous sommes posés deux femmes voilées qui étaient assises devant moi se sont soulevées. Elle m’ont dit : "Monsieur, bienvenue chez vous". Ça prend aux tripes », confie-t-il avant de s’interrompre pour passer la main sur ses joues humides. Son voyage le bouleverse. Il croise la route du frère d’un de ses anciens camarades de classe. Coup du destin, Farouk qui a repris l’activité de son père, est au même moment en France pour son commerce. À Aïn Séfra, Alain Filliard est reçu en frère. « Nous allons y retourner, ils nous attendent », promet Alain Filliard, fier de ne pas avoir versé dans le ressentiment et le racisme comme une partie des siens avec lesquels il a rompu les liens. Fier aussi de ses enfants « c’est grâce à eux et à ma femme que j’ai franchi le pas ». Chez les Filliard on a le rail comme la musique dans le sang. Ses deux fils sont eux aussi cheminots et le dernier, Tony, chante dans le groupe marseillais Rascal riddim reggae.

Léo Purguette

SOURCE : http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/31202-alain-filliard-ne-savoyard-au-creux-des-dunes

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 10 Septembre 2014 à 07:45

Algérie : le lourd héritage du colonialisme

http://www.4acg.org/Algerie-le-lourd-heritage-du

samedi 6 septembre 2014, par Michel Berthelemy

Parmi les « bienfaits » généreusement accordés par la France à l’Algérie, dont les effets se font sentir aujourd’hui encore, figurent en bonne place les millions de mines antipersonnel laissées par l’armée française, et les conséquences humaines des essais nucléaires dans le sud-algérien.

Les mines antipersonnel implantées par la France durant la guerre d’indépendance ont fait depuis 1962 plus de 4000 victimes, la dernière en date étant un enfant de 10 ans, dont la famille réside dans la wilaya de Biskra. A ce jour, les démineurs algériens en ont neutralisé 9 millions. Combien en reste-t-il ? Personne ne le sait. Chaque mois, plus de quatre mille de ces engins de mort sont détruits. Plus de 60000 hectares ont été nettoyés, principalement sur les lignes Challe et Morice. Le chantier est prévu jusqu’en 2017.

Le jour de l’indépendance, l’Algérie a brutalement été confrontée à ce drame : où sont les mines ? Comment les détruire ? Avec quels spécialistes ? Aucun plan n’avait été remis par la France avant 2007. A l’arrêt de 1988 à 2004, notamment du fait de la « décennie noire », les opérations de déminage ont repris après la ratification par l’Algérie de la convention d’Ottawa. Cette convention, qui engage 164 États membres, dont l’Algérie et la France, interdit l’emploi, le stockage, la production et le commerce des mines antipersonnel. Elle les oblige au déminage et à la destruction des stocks. Seul défaut : la convention ne prévoit pas de pénaliser les pays responsables de la pose des mines. Aujourd’hui, les victimes handicapées ne reçoivent aucune aide de la France, faute d’une reconnaissance officielle de sa responsabilité. Et la modeste pension versée par le gouvernement algérien reste largement insuffisante en regard des traumatismes et des handicaps subis par les victimes.Le désastreux bilan des essais nucléaires français

Autre « bienfait » de l’héritage colonial : les décès et maladies dus aux essais nucléaires français dans le sud-algérien de 1960 à 1966. Aujourd’hui encore, des personnes contaminées meurent de cancer. Vingt femmes, hommes et enfants sont décédés à Tamanrasset dans le seul mois de juillet de cette année. L’association AVEN de Taourirt se bat pour faire reconnaître par la France le droit des victimes. En vain jusqu’à ce jour, la loi Morin de 2010 ne s’intéressant qu’aux victimes françaises, qui plus est de la manière la plus restrictive qui soit.

L’AVEN a élaboré en mai dernier une plate-forme de revendications, soumise à l’ensemble des autorités compétentes. Principaux points soulevés : l’indemnisation des victimes, la décontamination des sites et l’amendement des lois actuelles, qui évitent soigneusement de parler des victimes algériennes, en occultant la présomption d’origine et en limitant le seuil d’exposition et le nombre de pathologies radio-induites.Une plainte contre la France ?

Une plainte contre la France devrait être déposée auprès du Tribunal européen des droits de l’homme, pour demander non seulement la modification de la loi Morin, mais aussi le droit à dédommagement pour tous les habitants du Sahara algérien concernés par le problème.

Faute d’un recensement précis, on évalue à peu près à 500 le nombre de personnes touchées dans les seules localités relevant de la commune de Tamanrasset. Plus de 20% des femmes seraient atteintes du cancer du sein, et 10% du cancer de la thyroïde. Le représentant local de l’AVEN souhaite vivement la réalisation par la France de structures sanitaires spécialisées, destinées à prendre en charge les personnes impliquées, ainsi que leur descendance. Il demande enfin à la France d’assainir les zones polluées, de délimiter les endroits à risques, de déterminer les lieux d’enfouissement des déchets nucléaires, et d’évaluer les niveaux de radiation dans les régions contaminées.

Souhaitons qu’il soit entendu.Michel Berthelemy

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 9 Septembre 2014 à 08:04

Miss Algérie

Vive l'Algérie algérienne!

Ce qui se passe autour de la soirée Miss Algérie est complètement hallucinant. Pour un petit mot de travers, on m'accuse d'être « Algérie française » ? Mais enfin, on ne peut se méprendre sur mes opinons. Tout le monde sait que je suis à gauche !

À Alger, tout s'est très bien passé. Beaucoup de monde est venu faire des photos avec moi, on a passé une très belle soirée et avant la proclamation finale, j'ai dit quelques mots. J'ai parlé des polémiques en France sur le port du foulard : je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en porter ! Quand c'est un foulard Dior ou Hermès, personne ne dit rien... Et j'ai bien entendu fait des photos avec des jeunes filles qui portaient le foulard. C'était la deuxième année consécutive, après Oran en 2013, et j'étais très fière d'honorer cette élection.

J'ai bien entendu également dit que maintenant, en France, nous avions dans nos concours des jeunes filles d'origine maghrébine, et je serais très heureuse qu'une Miss Prestige nationale soit d'origine nord-africaine. C'est ça le rapprochement entre les peuples. Comme je le dis souvent, il faudrait que les canons de la beauté remplacent ceux de la guerre.

J'ai également eu un mot de mise en garde aux médias qui venaient de passer en boucle cette terrible image du jeune journaliste américain décapité. Deux jours plus tard, un homme était décapité en France... et j'ai voulu sensibiliser sur la diffusion en boucle de ces images dans les journaux.

On m'a quelque peu pressé pour mon discours, en me disant « allez vite il faut conclure », et mes mots on dépassé ma pensée. J'ai conclu en voulant dire « vive l'Algérie, et vive la France », et malheureusement ma langue a fourché. Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je dis « Vive l'Algérie algérienne » ! Vive l'Algérie algérienne, et vive les collaborations avec les autres pays.Il y a eu quelques sifflets et puis c'est tout. Depuis, j'entends dire que certains notables présents sur place auraient souhaité qu'il s'agisse de la dernière édition que l'élection ne se fasse plus à l'avenir. Est-ce que ce malheureux lapsus a été utilisé comme excuse pour s'élever contre ce concours ?

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 8 Septembre 2014 à 08:59

Discours du 6 septembre 2014

par la conseillère générale Andrée Oger

"Mes chers Camarades,

Je crois pouvoir utiliser cette formule car je suis de votre génération, celle qu’on a envoyée « maintenir la paix » en Afrique du Nord, élégant moyen de ne pas dire « faire la guerre » là-bas.

Comme si on pouvait, par la force, empêcher un peuple d’obtenir son indépendance !

Quel a été le résultat ? des milliers de morts, des souffrances insoutenables de part et d’autre, un pays dévasté, des rancœurs difficilement surmontables.

Un vrai gâchis !

On vous a demandé des sacrifices incroyables, on a exigé de vous de participer à une guerre inutile et meurtrière qui soulevait la réprobation de nombreux pays et de nombreux français. Je me souviens des journaux de l’époque, censurés : une bonne partie de la première page avec des blancs à la place d’articles révélant des choses que nous ne devions pas savoir !

Mais c’est le passé et si nous devons vous rendre hommage, il faudrait surtout que les gouvernants tirent des leçons de ce passé.

Or que voyons-nous ? Partout dans le monde, plus que jamais , il y a la guerre et nous nous octroyons le droit d’aller faire les gendarmes sur toute la planète.

Au lieu de prôner la négociation, la diplomatie, on arme ceux-là pour combattre ceux-ci avant de s’apercevoir que les premiers étaient aussi dangereux que les seconds. Mais on a vendu des armes !

Car c’est bien nous les occidentaux qui avons armé ces djihadistes pour qu’ils renversent les gouvernants qui ne nous plaisaient pas, ces djihadistes qui se révèlent aujourd’hui les pires extrémistes qui soient.

C’est ainsi qu’on est intervenu en Afghanistan.

Grâce à Chirac la France n’est pas allé en Irak mais nous voilà en Libye, au Mali, en Centrafrique.

On veut aller en Ukraine et nous menaçons au travers de l’OTAN, la Russie.

Arrêtons, arrêtons toutes ces guerres !

Nous avons bien d’autres choses à faire : utilisons plutôt tous nos moyens pour lutter contre la maladie ! Pensons à la fièvre ébola par exemple où les malades et les soignants, en Afrique, manquent de tout! Pensons au cancer !

Nos moyens devraient servir aussi pour intervenir en cas de grandes catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre etc… dans de grandes actions de solidarité.

La France serait alors en accord avec sa devise Liberté Egalité et Fraternité, elle pourrait jouer un grand rôle pour le maintien des valeurs qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas un grand pays par notre taille ni par notre nombre de population. Restons un grand pays par le respect de nos valeurs humanistes qui ont fait notre renommée.

Voilà ce qui me semblait important de dire en ce jour de commémoration."

Andrée OGER, conseillère générale,

Saint-André, le 6 septembre 2014 votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 7 Septembre 2014 à 14:17

Dans le cadre des commémorations de la Guerre de 14/18, une manifestation miltaire, présidée par Pierre de Villiers, Chef d'Etat Major des Armées s'est déroulée à Versailles le samedi 6 février 2014. A cette occasion, es-qualité de Président de l'ARAC des Yvelines l'ai remis en main propre au premier militaire de France cette lettre ouverte :

Objet : Assassinat de Maurice Audin

Mon Général,

Notre association regroupant de nombreux Anciens Combattants de la Guerre d'Algérie reste très sensible aux questions de mémoire, de vérité sur cette triste période pendant laquelle de nombreux camarades ont tant souffert.

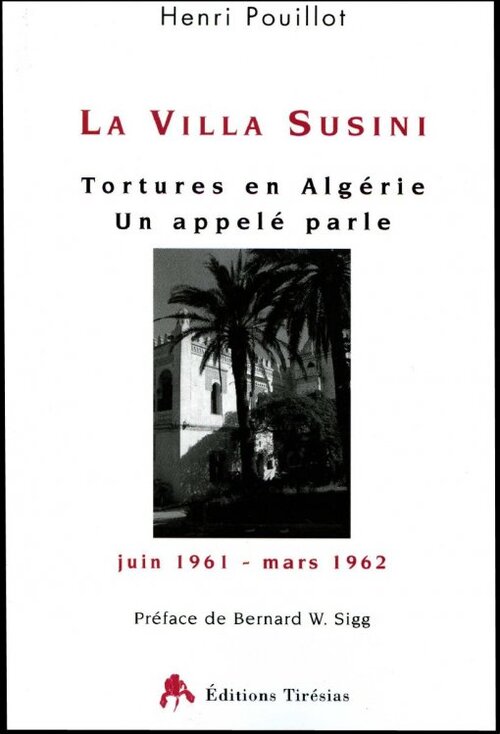

Personnellement, affecté de fin juin 1961 au 12 mars 1962 à la Villa Susini à Alger, ce centre qui a eu ce triste privilège d'être un centre où s'est pratiquée la torture pendant toute la Guerre d'Algérie, je reste profondément marqué par ces odieuses barbaries. Ce passé me rend d'autant plus sensible à tout ce qui concerne la torture pratiquée pendant la Guerre d'Algérie. J'ai témoigné publiquement à de nombreuses reprises. Alors la question de "Maurice Audin" reste donc, pour moi, comme pour sa famille et de très nombreux Français humanistes soucieux des droits de l'homme, une affaire qui n'a pas encore été réglée depuis ce 11 juin 1957, jour de sa "disparition".

Je profite donc de votre venue à Versailles en ce 6 septembre 2014 pour vous remettre directement cette lettre que je vais rendre publique pendant le week-end, comme je publierai évidemment votre réponse dès qu'elle me parviendra.

Lors de l'exposition officielle réalisée à l'Hôtel des Invalides à Paris (entre le 16 mai et le 29 juillet 2012) "Algérie 1830-1962", pour la première fois, l'Armée avait reconnu, de fait, discrètement, ce qu'elle avait toujours nié jusqu'alors : la pratique de la Torture et des Viols. Aucun des autres crimes commis dans cette période n'ont été à ce jour ni reconnus, ni donc condamnés. Les plus hautes autorités de la France sont restées muettes. A quelques semaines du 60ème anniversaire du déclenchement de la Guerre d'Algérie, il serait plus que temps que ce silence soit enfin rompu.

Le cas de Maurice Audin est emblématique dans ce domaine. Jusqu'au 17 juin 2014, la seule version officielle restait une "évasion" de ce mathématicien. A l'occasion de la remise du "Prix de Mathématiques Maurice Audin" le Président de la République François Hollande diffusait le 18 juin 2014 ce communiqué : "Aujourd’hui est remis le Prix AUDIN de mathématiques, en mémoire de Maurice AUDIN, jeune professeur et militant de l’Algérie indépendante. Depuis mon entrée en fonction, j’ai fait de l’exigence de vérité la règle à chaque fois qu’il est question du passé de la France. C’est cette exigence qui m’a guidé quand, à l’occasion de mon voyage à Alger en décembre 2012, j’ai rappelé notre devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture. C’est cette exigence qui m’a conduit à ordonner que soient engagées des recherches sans précédent dans les archives du ministère de la Défense, afin de découvrir si des documents officiels permettaient d’éclairer de façon définitive les conditions de la disparition de M. AUDIN en juin 1957. Ces recherches n’ont pas permis de lever les incertitudes qui continuent d’entourer les circonstances précises de la mort de M. AUDIN, que la Justice n’a plus les moyens d’éclairer. C’est aux historiens qu’il appartient désormais de les préciser. Mais les documents et les témoignages dont nous disposons aujourd’hui sont suffisamment nombreux et concordants pour infirmer la thèse de l’évasion qui avait été avancée à l’époque. M. AUDIN ne s’est pas évadé. Il est mort durant sa détention. C'est ce que j’ai voulu signifier en me rendant le 20 décembre 2012 place Maurice AUDIN à Alger, devant la stèle qui honore sa mémoire. C’est ce que j’ai dit à Mme AUDIN en la recevant le 17 juin 2014, 57 ans après la disparition de son mari à l’égard duquel un devoir de mémoire et de vérité nous oblige."

Enfin, la thèse de l'évasion, à laquelle personne n'a jamais sérieusement cru, vient de se voir rangée au tiroir des affabulations. Mais l'expression "Il est mort en détention" reste affligeante : dans quelles conditions est-il mort pendant sa détention ? Il est effectivement très probable que l'Armée a délibérément effacé toutes les preuves formelles dans ses archives, dès l'assassinat de Maurice Audin, pour "justifier" la mascarade d'une pseudo évasion.

Cependant, ce communiqué proviendrait "des recherches sans précédent dans les archives du ministère de la Défense, afin de découvrir si des documents officiels permettaient d’éclairer de façon définitive les conditions de la disparition de M. AUDIN en juin 1957". Ainsi, d'après le Président de la République, c'est donc sous votre responsabilité que cette "enquête" a été menée. Ce communiqué précise "que des documents et des témoignages dont nous disposons aujourd’hui qui sont suffisamment nombreux et concordants…." prouvent que Maurice Audin ne s'est pas évadé et est mort en détention. Comment se fait-il alors que Josette Audin, au près de qui François Hollande s'était engagé à lui transmettre TOUTES les archives concernant cette affaire, n'en a pas été destinataire, y compris lors de sa rencontre avec le Président de la République du 17 juin 2014 ? C'est donc, par déduction, les nombreux témoignages "concordants" qui ont permis cette conclusion. Le 26 janvier 2014, j'envoyais une lettre ouverte au Ministre Jean-Yves Le Drian (toujours sans réponse), dont je vous joins une copie avec ce courrier. Ce courrier résumait l'essentiel de ce dossier, mais aussi expliquait que l'Armée disposait encore d'assez de témoins de cette époque, encore vivants, capables de "révéler" la vérité sur cette question.