-

Par micheldandelot1 le 19 Mars 2022 à 11:03

Avec une demande de droit de réponse

cet article sera envoyé à INFO-CHALON

Je reçois d’un contact que j’ai à Chalon-sur-Saône, non il ne s’agit pas de mon ami Michel Dandelot… il ne diffuse pas ce genre de document, du moins pas sans commentaire critique, un article Ils avaient 20 ans là-bas en Algérie ! - de la presse du cru. Il y est question des 30 000 soldats « morts pour la France » et de la « pacification ».

Déjà en 14-18 l’expression « Mort pour la France » était sujette à contestation. Anatole France a notamment écrit « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels » ! En Algérie c’était bien pire : que faisions-nous à des centaines de kilomètres de nos frontières ?

Eh bien on n’y défendait pas la France mais un système social, le colonialisme, qu’on avait imposé sur des terres qu’on avait conquises par la force des armes. Les soldats qui ont perdu la vie dans cette guerre anachronique ont été victimes de l’imbécillité des dirigeants politiques de l’époque qui refusaient de voir que l’Algérie française était une fiction que l’on maintenait contre le vent de l’histoire.

Le même article Ils avaient 20 ans là-bas en Algérie ! fait état de la pacification dans laquelle nos troupes étaient engagées. Avec la torture, les corvées de bois, les camps de regroupement, l’utilisation du napalm, du gaz sarin, les douars incendiés, les viols aussi ? Eh oui, la puissance coloniale avait créé les conditions d’une guerre civile en Algérie ! Il ne fallait pas s’y fier !

Il eut été mille fois préférable qu’on évite ce conflit chargé de souffrances et qu’on négocie la fin du colonialisme et la guerre menée pour tenter de le perpétuer. Finalement c’est ainsi qu’on a pu régler les questions qui se posaient. On aurait dû le faire tout de suite !

Je ne connais pas spécialement le journaliste qui a pondu cet article Ils avaient 20 ans là-bas en Algérie ! complètement déphasé par rapport au souci de paix et d’amitié entre les peuples ainsi qu’à la recherche de la vérité dans le devoir de mémoire auquel nous sommes invités en ce 60ème anniversaire du cessez-le-feu. J’estime qu’il est complètement à côté de la problématique du moment !

Un point avec lequel je suis toutefois d’accord avec lui, c’est la place qu’occupent les appelés du contingent dans cette réflexion sur notre passé. Ils sont, c’est vrai, absents du débat !

Je signale une vidéoconférence sur le sujet organisée ce samedi 19 mars à 19 h par le Mouvement de la Paix. Elle est accessible à tous, voici le lien :

Et naturellement je rappelle notre rendez-vous ce samedi 19 mars à Béziers, à 15 h, à l’entrée de la rue anciennement nommée Rue du 19 mars 1962.

Jacques CROS

Ancien appelé de la guerre d’Algérie

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 19 Mars 2022 à 08:02

Eh Pécresse ! Eh Le Pen !

Vous aussi vous occultez

l’OAS...

Vous êtes des menteuses éternelles…

Valérie Pécresse et Marine Le Pen réclament une autre date pour commémorer la fin de la d’Algérie.

Les deux candidates à la présidentielle rappellent que le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu, a été suivi de nombreuses violences. Emmanuel Macron organise une cérémonie à l’Elysée samedi.

Elles contestent le calendrier. Tour à tour, vendredi 18 mars, Valérie Pécresse et Marine Le Pen ont déploré que le 19 mars commémore traditionnellement la fin de la guerre d’Algérie. Emmanuel Macron doit d’ailleurs tenir, demain, à l’Elysée une cérémonie à l’occasion du soixantième anniversaire du cessez-le-feu.

Valérie Pécresse s’est engagée à trouver une autre date, et a promis si elle était élue d’engager « une forme de réconciliation » mémorielle sur le sujet. « A l’évidence, le 19 mars ne marque pas la fin du conflit algérien. 80 % des victimes civiles sont tombées après les accords d’Evian », a-t-elle affirmé lors d’un déplacement à Nîmes. Elle a rappelé la fusillade de la rue d’Isly, à Alger, le 26 mars 1962, dans laquelle des dizaines de partisans de l’Algérie française furent tués par l’armée, ou le massacre d’Oran du 5 juillet 1962.

Les rapatriés contestent la référence aux accords d’Evian – signés le 18 mars 1962 et qui aboutirent à la mise en œuvre du cessez-le-feu, le 19 mars – pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie, en raison des violences qui se poursuivirent jusqu’à l’indépendance du pays, le 5 juillet 1962, et se conclurent par l’exode de centaines de milliers d’entre eux vers la France.

Evoquant « les blessures enfouies que cet anniversaire ravive chaque année », Mme Pécresse a estimé qu’« on ne peut plus continuer à opposer la mémoire de ceux qui sont morts pour la France durant les combats d’Algérie et d’Afrique du Nord et le souvenir de ceux qui sont tombés ou qui ont disparu, dans des circonstances parfois atroces, après le cessez-le-feu ». Si « ces huit années de guerre furent terribles » et « le système colonial injuste », elle a assuré que « les Français d’Algérie et leurs enfants n’en sont pas coupables ». « Non, on ne doit pas, comme l’a fait Emmanuel Macron, les accuser d’un crime contre l’humanité qu’ils n’ont pas commis », a-t-elle affirmé.

« Réconcilier en se flagellant »

Aux yeux de Marine Le Pen, « cette date n’a pas été la fin de la guerre d’Algérie, car il y a eu des dizaines de milliers de harkis qui ont été sauvagement assassinés ». « S’il s’agit de réconcilier les mémoires en se flagellant devant l’Algérie qui ne cesse de réclamer des actes de repentance, en ce qui me concerne, ce sera non, sauf si l’Algérie demande elle-même pardon aux harkis sur la manière dont ils se sont comportés à leur égard », a ajouté sur France Inter la candidate à la présidentielle du Rassemblement national (RN), ancien Front national, qui fut longtemps le refuge des partisans de l’Algérie française. Des maires de communes RN ou proches du RN ont débaptisé leurs rues « 19 mars 1962 ».

Emmanuel Macron a placé la cérémonie de samedi sous le signe de l’« apaisement » des mémoires et de la « main tendue » à l’Algérie. « Le 19 mars est une étape sur ce chemin mais ce n’en est pas le terme », a insisté la présidence. « Tous les événements liés à la guerre d’Algérie ne se sont pas terminés du jour au lendemain avec la signature des accords d’Evian », a concédé l’Elysée.

Le Parlement avait, par ailleurs, définitivement adopté en février, par un ultime vote très large du Sénat, un projet de loi pour demander « pardon » aux harkis, qui ouvre la voie à une indemnisation pour certaines familles.

Le Monde avec AFP

4 commentaires

4 commentaires

-

Par micheldandelot1 le 18 Mars 2022 à 20:10

60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN

DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

En 2022, nous commémorerons la fin d’une guerre qui a duré plus de sept ans, mais qui ne disait alors pas son nom puisque la France officielle parlait des « événements d’Algérie », et qu’il faut inscrire dans 132 ans de colonialisme. Un système social que ce conflit avait pour objectif de perpétuer.

Cette phase de notre histoire a causé bien des souffrances. Aux Algériens d’abord mais aussi aux Français, particulièrement à ceux qui ont eu le malheur d’avoir 20 ans en ce temps-là et qui se sont trouvés enrôlés dans une armée coloniale et confrontés à une situation à la fois anachronique, injuste et sans autre perspective que l’indépendance de l’Algérie.

Une donnée dont il faut tenir compte dans l’actualité de 2022 avec ce qu’il se passe en Ukraine. La guerre ne résout rien, il n’y a pas de solution militaire à un problème politique. Nous pouvons témoigner que les atrocités que génère le recours à la force armée ne font qu’aggraver les difficultés.

Cette guerre d’Algérie a marqué la vie des appelés du contingent qui arrivent aujourd’hui à la fin de leur existence. Si tous n’ont pas subi le pire, tous se sont vu voler de longs mois de leur jeunesse dont à coup sûr ils auraient fait un meilleur usage.

Il est nécessaire d’éclairer les consciences par un travail de mémoire sur ce qui s’est déroulé il y a soixante ans et plus. D’autant que les circonstances ont fait qu’un silence lourd a pesé sur ces événements. Avec la remise du rapport Stora au chef de l’État, avec diverses déclarations concernant la nature du colonialisme, les drames du 17 octobre 1961, du 8 février 1962, la reconnaissance de l’assassinat de Maurice Audin ou d’Ali Bendjamel, on a certes commencé à faire évoluer notre compréhension de ce qui a eu lieu.

Mais il subsiste des confusions, des ambiguïtés, des insuffisances, notamment à l’égard de l’OAS, cette organisation terroriste qui refusait obstinément la paix et l’amitié entre les peuples. Il est significatif que soient escamotées les raisons qui ont conduit des dizaines d’Européens d’Algérie à trouver la mort rue d’Isly le 26 mars 1962.

Dans le même esprit, il faut rendre compte de l’impasse dans laquelle on avait mis les harkis en les engageant pour combattre, les armes à la main, leurs compatriotes plus convaincus de la nocivité du colonialisme. Nous ne voudrions pas que sous couvert de réparations légitimes, on remette en question un jugement qualifié sur un système social particulièrement ségrégatif.

Au passage, on relèvera que le racisme et la xénophobie que la crise socio-économique a exacerbés touchent aussi bien les descendants de harkis que ceux dont les ascendants se sont battus contre la puissance coloniale.

Alors oui il nous faut donner à ce 19 mars 2022, 60ème anniversaire du cessez-le-feu, toute l’importance qu’il faut lui accorder. Une date choisie par le législateur pour un recueillement autour de cette affaire douloureuse. Le Mouvement de la Paix, qui a participé à la lutte contre la guerre d’Algérie, a toute sa place dans cette commémoration. Ce sera aussi l’occasion de réitérer notre proposition d’un Traité de Paix et d’amitié entre la France et l’Algérie, permettant l’approfondissement des liens d’amitié et de coopération déjà largement développés entre les deux sociétés et si importants pour construire un espace méditerranéen de Paix.

A Paris, le vendredi 18 mars 2022

Le Mouvement de la Paix

Le samedi 19 mars marque l'anniversaire

des accords d'Évian

Le Mouvement de la Paix a pensé qu'il était bon de se donner un moment de réflexion en organisant une visioconférence ouverte, avec la participation de plusieurs intervenant·e·s :

· Amed Badaoui, syndicaliste algérien militant des droits de l'homme en Algérie vivant à Alger.

· Yasmina Chouaki, militante de l'association Fahrwa Fatma N'Soumer, association de femmes algériennes à Alger.

· Bravo Jacques Cros, ancien appelé en Algérie, militant au Mouvement de la Paix, d'être présent dans cette visio-conférence.

· Larbi Benchiha, journaliste/cinéaste grand reporter, auteur de films sur la question dont nous projetterons un extrait correspondant à des interviews de participants aux négociations des accords d’Évian.

· Georges Ploteau, militant à l'ARAC, Association Républicaine des Anciens Combattants (sous réserve/sollicité).

Vous êtes toutes et tous convié·e·s à participer à cette visioconférence qui aura lieu sur Zoom le samedi 19 mars à 19h via le lien ci-après : https://zoom.us/j/7585066971

En souhaitant vous voir nombreux.

Bien cordialement,

Le Mouvement de la Paix votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 18 Mars 2022 à 10:52

Lettre ouverte d’Henri Pouillot

à Emmanuel Macron

En 2022

Objet : 19 mars 2022 / 26 mars 1962

Témoin de la Guerre de Libération de l’Algérie, comme appelé (de juin 1961 au 13 mars 1962), affecté à la Villa Susini, j’ai eu l’occasion de constater de très nombreuses exactions commises dans cette période par l’Armée Française (en particulier la torture), des crimes contre l’Humanité, des crimes de guerre, des crimes d’état dont la France porte la terrible responsabilité.

Le 27 janvier dernier je vous interpellais quant à votre intervention du 26 janvier 2022, relative à la fusillade de la rue d’Isly à Alger le 26 mars 1962, quant à vos propos : « ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République ». Je vous avais fait la remarque que votre présentation des faits était une falsification grave de l’Histoire de notre pays, d’autant plus grave qu’elle émanait du Président de la République lui-même. Je justifiais cette remarque par le plan que j’avais pu consulter aux archives de Vincennes qui était la preuve formelle de la provocation du commando de l’OAS « oubliée » : preuve incontestable.

Samedi 26 mars 2022, vous avez fait déposer une gerbe à la mémoire des victimes de la fusillade de la rue d’Isly à Alger le 26 mars 1962 au Mémorial du Quai Branly. Compte tenu de ce geste et de la présence d’une haie militaire y présentant les armes ainsi que les personnalités officielles présentes, cette commémoration révélait donc le caractère le plus officiel que l’on puisse considérer.

Or, cette commémoration organisée par un groupe de nostalgiques de l’Algérie Française, sera clôturée par l’interprétation du « Chant des Africains » (cette chanson qui fut l’hymne de l’OAS), avec les militaires au garde à vous. Cela ne peut donc que s’interpréter comme un hommage à cette organisation fascisante, terroriste antirépublicaine puisqu’elle organisa un putsch pour tenter de renverser la République, et tenta 2 attentats contre le Président de la République d’alors.

La clôture de cette manifestation, est donc un geste odieux, remettant en cause toutes les valeurs de notre République et elle a donc eu votre caution.

Le Rapport de Benjamin STORA, que vous aviez commandé, il y a un peu plus d’un an, minimisait déjà considérablement la responsabilité de l’OAS dans cette période de la Guerre de Libération de l’Algérie. Vos récentes interventions relatives à la commémoration de ce 60ème anniversaire ne peuvent se comprendre que comme une volonté de votre part d’une réhabilitation, de fait, de cette organisation terroriste, fascisante qui a tenté de remettre en cause notre République.

C’est fort dépité, tellement je suis sidéré, Monsieur le Président de la République, que je vous adresse mes salutations respectueuses pour l’institution que vous représentez.

Henri POUILLOT

Ancien Combattant pendant la Guerre de Libération de l’Algérie, militant antiraciste, anticolonialiste, défenseur des droits de l’homme

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 17 Mars 2022 à 08:53

Communiqué

de Jean-Philippe Ould Aoudia

Président de l'association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons

Madame, Monsieur,

Hier, mardi 15 mars à 9 heures, au 101 rue de Grenelle à Paris, une cérémonie d’hommage s’est tenue devant la plaque commémorative apposée le 12 décembre 2001 à l’entrée de la salle Marchand-Feraoun.

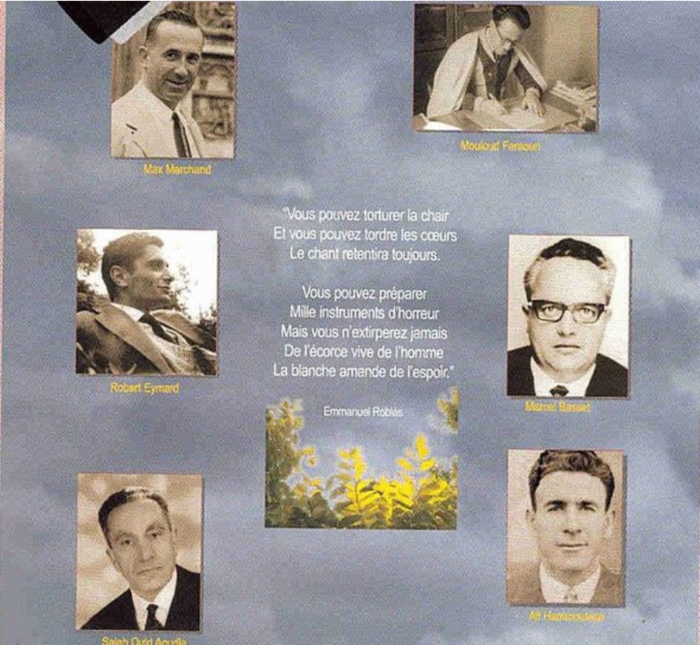

C’était le soixantième anniversaire du massacre commis par l’OAS à Alger le 15 mars 1962, de six dirigeants des Centres sociaux éducatifs.

Comme elle le fait depuis 2019, Madame Amélie de Montchalin ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a prononcé des mots forts et justes. Qu’elle soit chaleureusement remerciée.

Mardi à 15 heures, à Alger, au lieu-dit Château Royal à Ben Aknoun, un hommage a également été rendu. A la demande du Président de la République, l’ambassadeur de France en Algérie a déposé une gerbe de fleurs, au bas de la plaque commémorative apposée sur le mur criblé par les balles devant lequel les six martyrs ont été mitraillés. Le ministre algérien chargé des anciens moudjahidine (combattants) et le conseiller mémoire nationale du président de la République algérienne étaient également présents.

Ce premier geste mémoriel émanant de la Présidence de la République en faveur de victimes de l’OAS a fait l’objet d’échanges avec les services chargés de la Mémoire au Palais de l’Elysée.

La reconnaissance au plus haut niveau de l’Etat du sacrifice des six fonctionnaires de l’Education nationale satisfait pleinement l’association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons.

Elle qui honore et défend depuis trente ans la mémoire d’hommes assassinés dans l’exercice de leurs fonctions, victimes de leur engagement pour les valeurs de la République et pour l’indépendance de l’Algérie dans une relation fraternelle avec la France. Ils ont pour nom : Marcel Basset, Robert Eymard, Mouloud Feraoun, Ali Hammoutène, Max Marchand et Salah Ould Aoudia.

L’association exprime ses remerciements profonds et respectueux à Monsieur le Président de la République et à ses conseillers.

Docteur Jean-Philippe Ould Aoudia

Président de l'association Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons

1 commentaire

1 commentaire

-

Par micheldandelot1 le 17 Mars 2022 à 07:59

France-Algérie : Macron commémorera

le 60e anniversaire des accords d’Evian samedi à l’Elysée

Alger (Algérie), le 14 février 2017. Emmanuel Macron, alors candidat, avait provoqué un tollé en affirmant :« La colonisation fut un crime contre l’humanité. »

Par Le Parisien avec AFP

Soixante ans jour pour jour après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en Algérie, le chef d’Etat français entend « apaiser » les mémoires et « tendre la main » à Alger. Le président Tebboune, lui, réclame des excuses officielles de la France pour la colonisation.

En prenant soin de ménager toutes les susceptibilités à moins d’un mois du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron présidera une cérémonie samedi pour le 60e anniversaire des Accords d’Evian et du cessez-le-feu le lendemain en Algérie, avec un souci « d’apaisement » des mémoires et de « main tendue » à l’Algérie, a annoncé mercredi la présidence.

« Commémorer n’est pas célébrer », a toutefois souligné l’Elysée alors que la date du 19 mars 1962, qui marqua l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre armée française et indépendantistes algériens, continue à faire polémique. Les rapatriés contestent la référence aux Accords d’Evian - signés le 18 mars 1962 et qui aboutirent à la mise en œuvre du cessez-le-feu le lendemain - pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie (1954-1962) en raison des violences qui se poursuivirent jusqu’à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962 et se conclurent par l’exode de centaines de milliers d’entre eux vers la France.

« Tous les événements liés à la guerre d’Algérie ne se sont pas terminés du jour au lendemain avec la signature des Accords d’Evian », a concédé l’Elysée en citant notamment la fusillade de la rue d’Isly à Alger, dans laquelle des dizaines de partisans de l’Algérie française furent tués par l’armée le 26 mars 1962. « Le 19 mars est une étape sur ce chemin (de mémoire) mais ce n’en est pas le terme », a insisté la présidence, en rappelant qu’un hommage serait aussi rendu aux appelés de la guerre d’Algérie le 18 octobre si Emmanuel Macron est « réélu ». (1)

L’ambassadeur d’Algérie sera-t-il présent ?

La cérémonie, qui se tiendra de 12 heures à 13h30, réunira des témoins de toutes les mémoires liées à la guerre d’Algérie, appelés, combattants indépendantistes, harkis et rapatriés. La ministre des Armées Florence Parly, le chef d’Etat-major des Armées Thierry Burckhard ainsi que des élus, dont le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, ville qui accueillera le futur musée de l’Histoire de France et de l’Algérie, seront également présents. L’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a également été invité, a indiqué l’Elysée, sans préciser s’il avait accepté l’invitation.

Les relations entre les deux pays sont marquées par un certain apaisement à l’approche des élections après deux années de crispations. Entre autres épisodes, une phrase prononcée par Emmanuel Macron dans le cadre d’un échange avec des jeunes issus de groupes de mémoire liés à la guerre d’Algérie fin septembre 2021 avait jeté pour le moins un froid. « Est-ce qu’il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? » Alger avait décidé illico le rappel « immédiat » de son ambassadeur à Paris et interdit de facto le survol de son territoire aux avions militaires français de l’opération antidjihadistes Barkhane au Sahel. La visite du Premier ministre Jean Castex, initialement prévue en 2021, avait été annulée. A priori, il devrait se rendre à Alger les 23 et 24 mars, a précisé l’Elysée.

«Réconcilier les mémoires cloisonnées»

L’objectif de cette commémoration, « réconcilier » et « apaiser », reste le même que lors des précédents rendez-vous du quinquennat autour de la guerre d’Algérie, a souligné un conseiller présidentiel. Le chef de l’Etat a voulu, à travers une série de gestes mémoriels, « réconcilier la France et l’Algérie » ainsi que les « mémoires cloisonnées » en France, a rappelé l’Elysée.

Suivant les préconisations de l’historien Benjamin Stora, il a reconnu la responsabilité de l’armée française dans la mort du mathématicien communiste Maurice Audin et celle de l’avocat nationaliste Ali Boumendjel durant la bataille d’Alger en 1967. Une stèle à la mémoire d’Abd el-Kader, héros national algérien du refus de la présence coloniale française, a été érigée en France à Amboise (centre) et les crânes de résistants algériens du XIXe siècle restitués à l’Algérie.

En 2017, Macron évoquait un «crime contre l’humanité»

Mais Alger, qui réclame des excuses officielles de la France pour la colonisation, n’a pas donné suite à ce travail de mémoire. « C’est une main qui est tendue et qui restera tendue », a toutefois souligné l’Elysée. Dans la société française, il s’agit de « constituer dans le temps long une mémoire commune, partagée, apaisée », a expliqué l’Elysée en réfutant les accusations de « clientélisme mémoriel » à l’encontre du chef de l’Etat.

Candidat en 2017, Emmanuel Macron avait estimé en février de cette année -là que la colonisation par la France avait été un «crime contre l’humanité» dont l’Hexagone devait s’excuser, provoquant un tollé à droite.

« Il était important aux yeux du président de la République que trois générations après, les poisons de la division qui se sont inscrits dans ce processus qui pendant 60 ans s’est fabriqué dans le déni, dans le non-dit, puissent trouver un terme », a relevé la présidence.

Mon commentaire

(1) Cette date du 18 octobre qui correspond au jour où la France a reconnu officiellement le mot « guerre » le 18 octobre 1999 pour la guerre d’Algérie.

La France reconnaît qu'elle a fait la «guerre» en Algérie. L'Assemblée a adopté la loi du 18 octobre 1999 un texte qui enterre le terme officiel d'«opérations de maintien de l'ordre».

Cette date avait été proposée par la FNACA. La ministre déléguée aux Anciens Combattants exigeait une date « neutre ». Je détiens cette information de source sûre. (Michel Dandelot)

Souvenirs

« VOUS ALLEZ DIRE QU’EN ALGERIE C’ETAIT LA GUERRE » Jean-Pierre Masseret

EXPRESSION « GUERRE D'ALGÉRIE »

Adoption d'une proposition de loi à l'assemblée

Séance du 5 octobre 1999

Discours de M. Jean-Pierre Masseret au Sénat

Et adoption définitive de la loi

"Ainsi, vous allez dire qu'en Algérie c'était la guerre, et ce parce que c'était bien la guerre".

M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne prononcerai en cet instant que quelques mots d'introduction, puisque c'est vous qui aurez réellement la parole et, surtout, le pouvoir d'accomplir l'acte important qui nous réunit ce matin : qualifier de « guerre » le conflit d'Algérie et lui donner sa véritable signification historique. Il fallait, en effet, le faire.

Peut-être considérez-vous qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre la fin de la guerre d'Algérie et l'acte juridique que vous allez concrétiser ce matin. C'est vrai ! Mais chacun sait que cette période a été particulièrement difficile pour notre pays compte tenu des réalités et des liens historiques que la France a avec l'Algérie. Toutefois, on ne peut pas ignorer la réalité, et la grandeur d'un pays, c'est effectivement de regarder son histoire en face avec lucidité, avec courage, avec détermination.

En Algérie, c'était la guerre : 1,7 million de soldats ont été mobilisés avec des moyens militaires d'intervention, avec la souffrance de la guerre, la mort, la blessure, l'ensemble des déchirements liés à cette situation.

N'oublions pas non plus le drame vécu par nos concitoyens qui vivaient en Algérie et qui ont dû abandonner leur maison, leur foyer, leur cimetière, leurs racines pour revenir en France.

C'est tout cela qu'il faut, aujourd'hui, prendre en compte si l'on veut réellement reconnaître à ces soldats la dignité d'ancien combattant, la plénitude de cette réalité au même titre que ceux qui sont intervenus au service de la France à d'autres moments de notre histoire.

Ces soldats du contingent, ces appelés, ces rappelés, ces gendarmes, ces militaires d'active ont alors, comme cela a été toujours le cas dans notre histoire, répondu à l'appel de la nation.

Je sais bien que le pays leur a reconnu un certain nombre de droits dès 1955, puis leur a accordé la carte de combattant en 1974, mais c'était toujours au titre d'«opérations de maintien de l'ordre», des « événements d'Algérie ». Personne ne voulait vraiment qualifier la réalité, malgré l'intervention des parlementaires, lors de la discussion, chaque année, du budget du monde combattant, malgré les positions, les espérances et les demandes des associations du monde combattant.

Personnellement, lorsque j'ai accepté la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, j'ai immédiatment utilisé le mot de « guerre, », parce que je n'aurais pas imaginé utiliser un autre terme. Au demeurant, à l'époque, vous-mêmes, les journaux, la radio, nos familles évoquaient la « guerre d'Algérie ». Je ne vois pas comment il m'aurait été possible de qualifier ce conflit autrement ! Je n'ai d'ailleurs pas de mérite particulier : il s'agissait simplement de bien marquer la détermination du pays à accepter dorénavant, quelles que soient les sensibilités politiques de chacun, ce concept de guerre.

Au demeurant, le devoir de mémoire s'applique à cette période au même titre qu'aux autres périodes et il exige cette vérité historique. Or, par décence pour nos soldats qui sont morts en Algérie ou qui y ont été blessés, pour les combattants qui ont été engagés, qu'ils soient appelés ou rappelés, pour les militaires d'active, pour les harkis qui ont combattu à notre côté et qui, malheureusement, connaissent pour la plupart un sort tragique, pour les rapatriés et les pieds-noirs, ce devoir de mémoire ne peut s'exercer que si nous considérons la réalité historique telle qu'elle a été.

J'espère que, en qualifiant aujourd'hui de « guerre » ce qui s'est passé alors en Algérie, vous allez permettre également une avancée vers la réconciliation. En effet, je crois beaucoup que le monde des combattants français, de nos soldats qui portent cette histoire tragique en eux, peut être aussi un élément de réconciliation avec l'Algérie d'aujourd'hui.

Il s'agit de ne rien oublier, de prendre l'histoire dans sa réalité ; mais nous devons aussi être capables de dépasser ce moment tragique pour nous engager, au-delà du devoir de mémoire, dans un acte de réconciliation qui servira nos intérêts communs. Tel est, en tout cas, le vœu que j'émets.

Ce que vous allez faire aujourd'hui est quelque peu inhabituel pour un parlement, dont le rôle est plutôt de voter des lois. Dépassant ce matin votre compétence juridique, vous allez qualifier l'histoire, ce qui constitue effectivement un acte exceptionnel. Ainsi, vous allez dire qu'en Algérie c'était la guerre, et ce parce que c'était bien la guerre. Je vous en remercie ! (Applaudissements.)« VOUS ALLEZ DIRE QU’EN ALGERIE C’ETAIT LA GUERRE » Jean-Pierre Masseret

APPROUVE A L’UNANIMITE PAR LES SENATEURS

Nombre de votants

320

Nombre de suffrages exprimés

320

Majorité absolue des suffrages

161

Pour l'adoption

320 (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.) 2 commentaires

2 commentaires

-

Par micheldandelot1 le 16 Mars 2022 à 08:04

Guerre d’Algérie : « La mémoire

des victimes de l’OAS

n’a été que partiellement honorée

par Emmanuel Macron »

© KeystoneL'enterrement au cimetière d'El Alia des victimes de l'assassinat de Château-Royal par l'OAS, le 19 mars 1962.

Dans une campagne présidentielle chamboulée par la guerre en Ukraine, le chef de l’Etat s’apprête à commémorer le 60e anniversaire des accords d’Evian, signés le 18 mars 1962. En Algérie comme en métropole, 1962 marque la fin de la guerre, le début des espoirs d’indépendance et de liberté, mais charrie aussi la violence et l’exil. Alors que les autorités françaises négocient avec le Front de libération nationale (FLN) algérien, l’Organisation de l’armée secrète (OAS) s’oppose violemment à toute indépendance. Le 15 mars, un de ses commandos assassine six inspecteurs des centres sociaux éducatifs (CSE), réunis au lieu-dit Château Royal, dans le quartier d’El Biar, près d’Alger. Il s’agit de Mouloud Feraoun, un écrivain et ami d’Albert Camus, du professeur Max Marchand, de Marcel Basset, Robert Eymard, Ali Hammoutène et Salah Ould Aoudia. «La bêtise qui froidement assassine», écrira dans le Monde, le 19 mars, Germaine Tillion, qui fonda les centres sociaux en Algérie.

Depuis 2017, plusieurs «gestes symboliques» visant à réconcilier les mémoires de la guerre d’Algérie ont été effectués par Emmanuel Macron. Ce mardi 15 mars, l’ambassadeur français en Algérie, François Gouyette, a déposé une gerbe sur la stèle érigée à Alger en l’honneur de Mouloud Feraoun et des cinq autres victimes, au nom du président de la République. Jean-Philippe Ould Aoudia, fils d’un des six inspecteurs des centres sociaux tués par l’OAS, déplore toutefois que les victimes de l’organisation terroriste n’aient pas été honorées lors de commémorations officielles plus larges.

Le 15 mars 1962, six hommes, des Algériens et des Français, tous inspecteurs des CSE, sont assassinés par un commando de l’OAS à El Biar, dans la banlieue d’Alger. Pourquoi étaient-ils visés ?

L’assassinat du 15 mars 1962 remonte à loin. D’abord à la création du Service des centres sociaux par Germaine Tillion [en octobre 1955, ndlr]. Un mois avant, Jacques Soustelle [alors gouverneur général de l’Algérie] avait publié un arrêté créant les sections administratives spécialisées (SAS). Ce sont des structures militaires visant à apporter des soins, des notions d’éducation mais aussi à contrôler la population. Deux structures sont donc créées dans le même temps mais la militaire aura moins de succès que celle relevant de l’Education nationale. Dans l’esprit biaisé des militaires, défaits lors de la bataille de Diên Biên Phu six mois auparavant, la maîtrise de la population était importante. Or celle-ci préfère rapidement les centres sociaux aux SAS. Le général Massu, qui disposait des pleins pouvoirs pendant la bataille d’Alger, s’en est ainsi pris aux centres sociaux. Il y voyait une déviance des catholiques et des chrétiens présents dans ces centres en faveur de l’indépendance des Algériens.

Lors du procès des barricades [une semaine insurrectionnelle des partisans de l’Algérie française], les centres sociaux ont été pris à partie par les colonels qui ont désobéi. Tous les militaires et les civils impliqués dans l’affaire des barricades feront partie de l’OAS. Ils ont entendu dans un tribunal, des militaires, des gradés, dont Massu, insulter les centres sociaux. Pour eux, c’était un blanc-seing, un bon à tirer. Le crime du 15 mars n’est pas sorti ex nihilo. Enfin, au sein de ces centres, il y avait un recrutement à peu près égal entre Algériens et Français. C’était la préfiguration de l’Algérie indépendante. Pour les tenants extrémistes de l’Algérie française, il n’en était pas question.

Parmi les victimes, il y avait votre père, Salah Ould Aoudia…

Instituteur, mon père avait été recruté personnellement par Germaine Tillion. C’était l’un des plus anciens dirigeants du service des centres sociaux. Avec lui, on a voulu décapiter un service entier.

Ce jour-là, à trois jours de la signature des accords d’Evian qui ouvrirent la voie à l’indépendance, les partisans de l’Algérie française commettent un attentat meurtrier. L’émoi dans l’opinion publique est considérable. Quelles furent les répercussions politiques ?

Dans ses mémoires, Robert Buron, l’un des négociateurs français des accords d’Evian, écrit que ce crime les a impressionnés. Il pensait que les Algériens ne poursuivraient pas les négociations. Ils ont eu peur que les accords ne puissent être menés à leur terme. Les choses étaient toutefois trop avancées pour être perturbées. Les crimes les plus imbéciles n’interfèrent pas forcément la voie vers la paix et la réconciliation entre les peuples. Dans l’opinion publique, l’émoi fut également important. Le 19 mars au matin, dans toutes les écoles de France, une minute de silence fut respectée en hommage à ces enseignants. Pour nous, descendants des victimes de l’OAS, la minute de silence en hommage au professeur Samuel Paty a eu une résonance très forte.

Le 26 janvier, devant des associations de rapatriés d’Algérie conviées à l’Elysée, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de la rue d’Isly, des dizaines de pieds-noirs tués le 26 mars 1962. Une manifestation «attisée par l’OAS», a-t-il ajouté. Ces mots sont-ils importants à vos yeux ?

Ils n’ont aucune importance. Les historiens Gilles Manceron, Alain Ruscio et Fabrice Riceputi ont écrit sur le 26 mars 1962. Ils ont montré que c’était une manifestation montée et organisée du début jusqu’à la fin par l’OAS, suivant les directives du général Salan. Elle n’a donc pas été «attisée». Ce mot ne signifie donc rien. Le président Macron a ouvert le chantier des mémoires blessées de la guerre d’Algérie. C’est une bonne chose. Il a rendu hommage aux harkis, aux rapatriés, aux Algériens victimes du 17 octobre 1961. Mais il n’a jamais rendu hommage aux 2 700 victimes de l’OAS. C’est la seule mémoire blessée de la guerre d’Algérie qu’il a refusé d’honorer.

Que pensez-vous du dépôt de gerbe effectué ce mardi par l’ambassadeur français en Algérie, sur la stèle rendant hommage à Mouloud Feraoun et ses compagnons ?

Je ne peux pas être insensible à ce qui a été fait pour ces six victimes. Le sacrifice de mon père et de ses compagnons morts pour la défense des valeurs de la République et pour l’indépendance de l’Algérie n’aura pas été vain. Mais Emmanuel Macron a préféré rendre hommage aux victimes en Algérie…

Attendez-vous un autre geste particulier du président de la République à l’égard des victimes de l’OAS ?

Je n’attends plus rien. Et il n’y aura plus rien. S’il devait y avoir eu quelque chose, cela aurait déjà été fait.

Pourquoi cela n’a pas été fait selon vous ?

Par électoralisme. Dans le Midi, la population des pieds-noirs rapatriés approuve les crimes de l’OAS. La preuve : l’un des membres du commando de l’OAS qui a tué mon père, Gabriel Anglade, a été élu à deux reprises conseiller municipal de Cagnes-sur-Mer en charge des rapatriés. Je suis descendu à Cagnes, j’ai participé à la présence de meetings pour dénoncer la présence d’un tueur de l’OAS au sein de la municipalité. Tout le monde s’en désintéresse…

Les «gestes symboliques» effectués par Emmanuel Macron depuis 2017 visant à «apaiser» les mémoires de la guerre d’Algérie vont-ils, selon vous, dans le bon sens ?

Je ne peux qu’être favorable à l’apaisement des mémoires blessées à la seule condition que ce soit toutes les mémoires blessées. Mais à partir du moment où l’on fait une sélection de ces mémoires, on continue à les diviser. Harkis, Charonne, 26 mars 1962, Européens, 17 octobre 1961… Emmanuel Macron a fait le tour des mémoires. Il en reste une. Pourquoi n’honore-t-il pas celle des civils, militaires, Algériens, Français, magistrats, élus, enseignants, fonctionnaires de police tués par l’OAS ? Les derniers remparts de la République sont les derniers remerciés.

L’Algérie et la France commémorent

l’assassinat de Mouloud Feraoun

et de ses compagnons

Mouloud Feraoun

Le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laid Rebiga, et l’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, ont procédé, mardi, au dépôt de deux gerbes de fleurs devant la plaque commémorant l’assassinat, le 15 mars 1962 à Ben-Aknoun (Alger) par l’Organisation de l’armée secrète (OAS), de six enseignants, dont le célèbre écrivain Mouloud Feraoun.

A cette occasion, M. Rebiga a souligné que ce recueillement est une « reconnaissance envers l’un des célèbres auteurs algériens, Mouloud Feraoun, tombé, en compagnie de cinq autres enseignants, sous les balles assassines de la sinistre OAS », rappelant que la ville natale de ce célèbre auteur, Tizi Hibel, abrite des activités commémorant le 60e anniversaire de son assassinat.

De son côté, l’ambassadeur de France a déclaré que « c’était la volonté du Président Macron que je puisse déposer, en son nom, une gerbe de fleurs à la mémoire de ces six enseignants assassinés, le 15 mars 1962, à quelques jours du cessez-le-feu et de la signature des accords d’Evian », qualifiant cet assassinat « d'événement tragique ».

Il a ajouté que sa présence à cette commémoration est « une marque de considération qu’a voulu exprimer le président de la République française en me chargeant de déposer cette gerbe de fleurs au lieu même de cet assassinat ».

Sur les hauteurs d’Alger, à Ben Aknoun, Mouloud Feraoun, auteur de plusieurs ouvrages dont la célèbre trilogie « le fils du pauvre », « les chemins qui montent » et « la terre et le sang » a été assassiné avec cinq de ses compagnons, Ali Hamoutène, Salah Ould Aoudia, Etienne Basset, Robert Aymar et Max Marchands. Ils étaient tous inspecteurs des Centres socio-éducatifs (CSE), des structures créées pour venir en aide aux plus démunis, notamment en assurant des cours d’alphabétisation.

Né en 1913 dans le village de Tizi Hibel (Tizi Ouzou), où il a suivi l’essentiel de sa scolarité, Mouloud Feraoun a été reçu en 1932 au concours d’entrée de l’Ecole normale de Bouzareah à Alger. Diplômé il commence sa carrière d’enseignant et sera nommé instituteur dans son village natal en 1935.

Il a occupé les postes de directeur des cours complémentaires, de directeur de l’école Nador à El Madania, puis celui d’inspecteur des CSE jusqu’à son assassinat, quatre jours avant la signature des accords d’Evian et la proclamation du cessez-le-feu, le 19 mars 1962.

Son journal rédigé à partir de 1955 sera publié à titre posthume sous le titre « Journal 1955-1962 » ainsi que son roman inachevé « L’anniversaire », sorti en 1972 et « La cité des roses » resté inédit jusqu’en 2007.

APS

votre commentaire

votre commentaire

-

Par micheldandelot1 le 16 Mars 2022 à 07:12

« Hommage à Mouloud Feraoun

et aux victimes de l’OAS » : Communication

de l’ANPROMEVO

Madame, Monsieur,

L'article reproduit ci-après in fine, paru le mardi 15 mars après-midi sur le site Internet du journal "Le Monde", appelle de la part de l'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l’OAS (ANPROMEVO) la communication dont la teneur suit.

Jean-François Gavoury

Président de l'ANPROMEVO- - - - - - - - - -

« Dans une perspective de réconciliation mémorielle inspirée par la recherche de la concorde, de l’apaisement et du respect de toutes les consciences, le Président de la République a passé commande à l'historien Benjamin Stora d'un rapport circonstancié sur la colonisation et la guerre d'Algérie.

« Au-delà même des préconisations que ce document comporte, il apparaît que le temps est venu de rendre un hommage officiel à toutes ces victimes que l'OAS a frappées jusqu'au plus haut sommet de l'État : parce que ce sont des faits historiques et que l'Histoire doit être connue et transmise sans fard ; parce que c'est le seul moyen de permettre la cicatrisation des plaies qui sont encore ouvertes des deux côtés de la Méditerranée !

« L'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l’OAS (ANPROMEVO) prend acte avec satisfaction du geste accompli au nom du chef de l’État par l’ambassadeur de France en Algérie qui, accompagné notamment par le ministre des Moudjahidine, a rendu hommage aux six dirigeants des Centres sociaux éducatifs assassinés par l’OAS sur le lieu même et le jour du soixantième anniversaire de leur assassinat collectif le 15 mars 1962 à El Biar.

« Il s’est agi là, objectivement, d’une nouvelle et significative contribution au réchauffement des relations entre la France et l’Algérie, et l’on peut comprendre, par ailleurs, que l’association statutairement vouée à perpétuer le souvenir de ces six malheureux se soit félicitée de cette initiative.

« Pour sa part, l’ANPROMEVO y a vu un "pas mémoriel" venu s’ajouter à celui effectué le 8 février dans le cadre du soixantième anniversaire de la tragique manifestation parisienne dite de "Charonne".

« Mais c’est un geste plus fort encore que l’association attend du Président de la République le samedi 19 mars et sur lequel elle fonde un ultime espoir : s’impose, en effet, à l’égard des victimes militaires et civiles survivantes et des descendants de victimes tombées sous les coups de l’OAS, un acte premier de reconnaissance officielle équivalent à ceux dont les harkis et les rapatriés d’Algérie ont pu bénéficier depuis des décennies. »

À Alger, la France va rendre hommage

à Mouloud Feraoun et aux victimes

de l’OAS

Emmanuel Macron a demandé à son ambassadeur en Algérie de déposer, mardi 15 mars, une gerbe de fleurs à la mémoire de l’écrivain et instituteur assassiné, il y a soixante ans, par l’Organisation de l’armée secrète.

Par Mustapha Kessous

Un nouveau geste en faveur de la réconciliation des mémoires. Mardi 15 mars, à 15 heures, l’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, doit déposer, au nom du président de la République, une gerbe de fleurs en hommage à Mouloud Feraoun et ses cinq compagnons. Il y a soixante ans, jour pour jour, cet écrivain algérien reconnu et instituteur humaniste était froidement assassiné par l’Organisation de l’armée secrète (OAS), dans les hauteurs de la capitale. Pour cette commémoration devant la stèle érigée sur les lieux du drame, M. Gouyette devrait être accompagné de Laïd Rebigua, ministre des moudjahidine et des ayants droit, et d’Abdelmadjid Chikhi, conseiller pour les archives et la mémoire nationale du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Le 15 mars 1962, à 10 heures, à El Biar, plusieurs dirigeants de centres socio-éducatifs (CSE) s’étaient retrouvés dans un local de Château-Royal, sur la route de Ben Aknoun. En pleine réunion, un commando de l’OAS fit irruption, désigna six inspecteurs de l’éducation nationale – Salah Ould Aoudia, Ali Hammoutene, Mouloud Feraoun, Robert Eymard, Marcel Basset et Max Marchand –, puis les emmena à l’extérieur pour les exécuter à la mitraillette.

A trois jours de la signature des accords d’Evian, qui allait mettre fin à sept ans de guerre entre la puissance coloniale et le Front de libération nationale (FLN), ces crimes avaient suscité un émoi considérable au sein des sociétés française et algérienne. Dans un texte émouvant, la résistante Germaine Tillion – qui avait lancé ces structures, en 1955, pour venir en aide aux plus démunis, en assurant, entre autres, des cours d’alphabétisation – avait souligné que ces victimes « musulmanes » ou « catholiques » avaient « une passion commune : le sauvetage de l’enfance algérienne ». Pour elle, « la bêtise, la féroce bêtise » avait « assassiné » Mouloud Feraoun « froidement, délibérément ».

Une tragédie hautement symbolique

C’est Benjamin Stora qui a proposé à Emmanuel Macron de célébrer le souvenir de l’écrivain kabyle. « Il a tout de suite dit oui, explique l’historien. Mouloud Feraoun était anticolonialiste mais il aimait la France. En le tuant, on a commis un meurtre contre la culture et tenté de détruire la possibilité de passerelle entre la France et l’Algérie. » C’était aussi une demande pressante et de longue date des associations des victimes de l’OAS, comme Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons. « Le sacrifice de mon père et de ses compagnons morts pour la défense des valeurs de la République et pour l’indépendance de l’Algérie dans une relation fraternelle avec la France n’aura pas été vain », salue Jean-Philippe Ould Aoudia, fils d’une des victimes.

En effet, la tragédie de Château-Royal est hautement symbolique : des Français et des Algériens qui travaillaient ensemble, qui partageaient une amitié et le même idéal, sont morts ensemble. Les centres socio-éducatifs « étaient perçus par l’OAS comme des foyers indépendantistes, et symbolisaient le rapprochement entre les communautés », a souligné l’Elysée dans un communiqué.

Mouloud Feraoun, ami d’Albert Camus et d’Emmanuel Roblès, conteur francophone de la vie berbère, auteur du Fils du pauvre (1950), La Terre et le sang (1953), Jours de Kabylie (1954), a voulu décrire l’autre, le Français, sans le voir nécessairement comme un ennemi. Sans concession sur la guerre d’Algérie, et ses propres sentiments, il a tenu un journal dans lequel il raconte un sanglant conflit au jour le jour, publié à titre posthume aux éditions du Seuil (Journal 1955-1962).

Sur la relation entre la France et l’Algérie, Mouloud Feraoun écrit, lucide :

« La vérité c’est qu’il n’y a pas eu mariage… Les Français sont restés étrangers. Ils croyaient que l’Algérie c’était eux. Maintenant que nous nous estimons assez forts ou que nous les croyons un peu faibles, nous leur disons : non, messieurs, l’Algérie c’est nous… Le mal vient de là. Inutile de chercher ailleurs. Un siècle durant, on s’est coudoyé sans curiosité, il ne reste plus qu’à récolter cette indifférence réfléchie qui est le contraire de l’amour. »

Pour autant, M. Feraoun a su cohabiter entre ses identités multiples, lui le Français d’Algérie, le Kabyle musulman, épris par le patriotisme de son pays, attiré par certaines valeurs de l’occupant. « Au lieu de barrer tout ce qui précède, je me dis : vive la France telle que je l’ai toujours aimée ! Vive l’Algérie telle que je l’espère ! Honte aux criminels ! Honte aux tricheurs ! » Car pour lui seul compte « un impératif désiré par tous, un idéal à atteindre, être libre. Se sentir libéré, l’égal de tous les hommes ».

Après avoir reconnu la responsabilité de l’Etat dans la mort de Maurice Audin, un mathématicien militant de l’indépendance de l’Algérie disparu en 1957 ; dans celle d’Ali Boumendjel, avocat nationaliste algérien « torturé puis assassiné » par les militaires, en pleine bataille d’Alger, en 1957 ; demandé pardon aux harkis ; s’être incliné devant la mémoire des victimes des crimes « inexcusables » du 17 octobre 1961 et rendu hommage aux neuf personnes mortes au métro Charonne, le 8 février 1962, le président Emmanuel Macron poursuit une politique d’apaisement entre deux rives de la Méditerranée en honorant la mémoire de victimes de l’OAS. À quelques jours des 60 ans des accords d’Evian.

Mustapha Kessous

Le point de vue de Jacques CROS

Le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie

Publié le 16/03/2022 à 09:39 par cessenon3 2 commentaires

2 commentaires

-

Par micheldandelot1 le 15 Mars 2022 à 15:53

Algériens, Français : ils racontent

leur guerre d'Algérie

Ils s'appellent Lucien, Bachir, Marie-Claude, Serge, Roger et Djamila. Ils sont Français, Algériens. En 1954, lorsque les "événements" éclatent en Algérie, ils sortent à peine de l'adolescence. L'heure est à la décolonisation un peu partout dans le monde. Ceux que l'on appelle alors les "indigènes" aspirent à mettre fin à 132 ans de colonisation française.

Mais la France ne l'entend pas de cette oreille. Avec plus d'un million d'Européens installés (pour environ 9 millions d'autochtones), l'Algérie est la seule colonie de peuplement de l'empire colonial français. C'est aussi une terre riche en pétrole et en gaz. À partir de 1956, le gouvernement de Guy Mollet décide de recourir à l'armée pour maintenir l'ordre dans ce territoire. Au total, 1,5 million de jeunes appelés français seront envoyés en Algérie pour affronter les fellaghas, ces combattants algériens ayant pris le maquis.

Le 19 mars 1962, lorsque le cessez-le-feu prévu par les accords d'Évian entre en vigueur, 400 000 appelés sont toujours de l'autre côté de la Méditerranée. Leur service militaire a duré 18 mois, parfois même 28 ou 30 mois. Une expérience vécue comme un traumatisme pour nombre d'entre eux. Pendant des décennies, ce qu'ils ont vécu restera tabou – y compris au sein de leurs propres familles.Ci-dessous visualisez une vidéo :

Soixante ans après la fin de cette guerre sans nom (la "guerre" n'a été officiellement reconnue qu'en 1999), ils ont fouillé dans leur mémoire pour nous confier leurs souvenirs. Appelé, compagne d'appelé, harki, soldat de l'Armée de libération nationale (ALN) – bras armé du Front de libération nationale (FLN) – ou membre du FLN, ils nous racontent la colonisation, l'horreur des combats, la torture, la peur mais aussi leur volonté d'apaisement. © Stéphanie Trouillard, France 24

© Stéphanie Trouillard, France 24

85 ans, appelé français, sergent infirmier

"J'avais mon stock de cercueils à gérer"

Lucien Pouëdras est né en 1937, à Languidic, dans le Morbihan, en Bretagne. Ses parents étaient agriculteurs. Lorsqu'il est appelé pour le service militaire, il travaille dans une usine agroalimentaire. Il débarque en Algérie en juillet 1958 au sein du service de santé. Stationné dans un premier temps à Sidi Bel Abbès, dans le nord-ouest, il est ensuite envoyé à Mecheria, l'un des carrefours qui relient le sud algérien à l'Oranie. De retour en France en 1960, il se spécialise dans la gestion d'entreprises et s'installe à Paris. À sa retraite, il se consacre entièrement à la peinture. Artiste reconnu, il a réalisé, en cinquante ans, plus de 400 toiles sur la campagne bretonne.

“En mars 1958, j'ai été appelé pour mon service militaire. Direction Vincennes, en banlieue parisienne, pour mon instruction. J'ai eu quatre mois pour apprendre à manier des armes, puis à faire des pansements et des piqûres au sein du service de santé. Nous avons ensuite été quinze à partir directement pour l'Algérie.

De l'Algérie, je connaissais la carte que j'avais vue pendant mon certificat d'études à l'école primaire comme tout le monde, rien de plus. Je savais aussi que mon père y avait fait son service militaire. En juillet 1958, je suis arrivé à Oran après deux nuits en bateau. C'était un voyage épouvantable, mais le matin, quand on a vu la ville devant nous, c'était extraordinaire. On a embarqué dans des camions pour Sidi Bel Abbès, où se trouvait le siège des légionnaires et le PC de la division médicale. On gérait une centaine de médecins. J'ai appris le traitement des urgences. Je faisais le suivi des blessés, des suicides, des morts et des malades. Il fallait les déclarer tous les jours. C'étaient surtout les embuscades qui faisaient des morts, mais il n'y en avait qu'une vingtaine par mois au début. Il y avait cependant beaucoup de blessés dans des accidents de véhicules ou à cause de mines. Lucien Pouëdras (à droite) en Algérie, au bureau de la direction du service de santé. © Archives Lucien Pouëdras

Lucien Pouëdras (à droite) en Algérie, au bureau de la direction du service de santé. © Archives Lucien PouëdrasÀ la fin de l’année 1959, on nous a descendu à Mecheria où il n’y avait rien, à part une immense plaine désertique. Comme on était loin d'Alger et d'Oran, on s'est retrouvés avec une antenne chirurgicale. Elle comprenait un chirurgien, deux réanimateurs, un anesthésiste, quelques infirmiers et une salle. L'objectif était de pouvoir récupérer tous les blessés, avant de les traiter ou de les expédier vers Oran ou Alger. On gérait les militaires et toute la population civile. C'était plus coriace dans ce secteur. Il n'y avait pas de front ni d'ennemi qu'on pouvait voir. C'était la guérilla. Les militaires circulaient sur des chemins de terre avec des half-tracks, des véhicules blindés. S'ils sautaient sur une mine, cela faisait de gros dégâts. L'explosion créait une vibration. Le temps qu'on les découvre et qu'on les transfère, s'ils étaient déjà dans un état comateux, c'était foutu. Le tibia ou le fémur était découpé comme un saucisson en rondelles. Il fallait souvent amputer des jeunes de 20 ans au niveau du genou. Quand vous voyiez arriver des brûlés, c'était aussi un spectacle que vous ne pouvez pas imaginer. On était obligés de les scier pour les mettre dans le cercueil car les corps étaient figés.

Un transport de blessés par hélicoptère. © Archives Lucien Pouëdras

Un transport de blessés par hélicoptère. © Archives Lucien PouëdrasMoi, j'étais en bout de ligne. J'ai vu beaucoup de jeunes mourir. J'avais mon stock de cercueils à gérer. Je voyais aussi partir toutes les lettres de condoléances. Mais je voyais aussi des gens qui s'en sortaient. C'était un travail intéressant. Je me sentais utile, mais je savais par contre dans ma tête que c'était inutile de prétendre assimiler cette population. Dès le départ, j'ai eu une bienveillance pour ce pays. Je n'ai jamais cru à l'Algérie française.

Des enfants d’une tribu pris en photo par Lucien Pouëdras. © Archives Lucien Pouëdras

Des enfants d’une tribu pris en photo par Lucien Pouëdras. © Archives Lucien PouëdrasAujourd'hui si je parle de ma vie, il y a eu des choses importantes comme le fait de se marier ou d'avoir des enfants, mais l'Algérie est un gros morceau. Je suis heureux d'avoir eu cette expérience. Elle est précieuse. Sur l'ensemble de mon séjour, je suis revenu avec des choses positives car je ne me suis jamais retrouvé dans l'ambiance du combat. Je l'ai vécu indirectement. Je n'avais pas d'armes. J'ai fait mon boulot.”

© Stéphanie Trouillard, France 24

© Stéphanie Trouillard, France 24

85 ans, combattant de l'Armée de libération nationale (ALN)

"La peur de mourir, c'est énorme quand on a 20 ans"

Bachir Hadjadj est né en 1937, à Aïn Touta, près de Batna, dans les Aurès. Son père s'est engagé volontairement pendant la guerre de 1914-1918 au sein des "Turcos", devenus ensuite les "Tirailleurs". Gueule cassée devenu "caïd" (fonctionnaire de la France), il lui a offert une vie "heureuse", loin de "la misère coloniale". À 20 ans, Bachir fait son service militaire sous le drapeau français et se retrouve à servir en Kabylie. Une véritable épreuve qui le poussera deux ans plus tard à rejoindre l'ALN à la frontière tunisienne. En 1972, ses divergences politiques l'amènent à quitter l'Algérie. Pendant des années, il gardera le silence sur "cette humiliation du colonisé, infériorisé chez lui", jusqu'à ce qu'un jour, sa fille lui demande "d'où elle venait". Il en naîtra "Les voleurs de rêves", (éditions Albin Michel), récompensé par le prix Seligmann contre le racisme en 2017.

“J'avais 17 ans quand la guerre d'Algérie a commencé, 26 ans quand elle s'est terminée. J'ai connu le monde colonial. Pour nous Algériens, c'était un monde humiliant, un monde d'inégalités.

À l'école, nos instituteurs n'étaient pas racistes. C'était valorisant de venir apprendre le français aux petits Arabes. Nous, nous étions contents d'apprendre. Il n'y avait aucun cours sur l'Algérie. Elle n'existait pas. J'étais un bon élève. Nous étions différents de nos camarades français. À l'extérieur de l'école, on ne se rencontrait pas, on ne jouait pas au foot ensemble. Ils habitaient dans des villas, nous dans des gourbis [habitation sommaire, NDLR].

Au lycée, on s'apercevait vite que tous les professeurs étaient Français. Seul le prof d'arabe était Arabe. Les Français n'apprenaient pas notre langue alors qu'ils vivaient en Algérie. On n'aimait pas se mélanger. On n'était pas aimés. Bachir Hadjad, en septembre 1949, lors de sa rentrée en 6e avec son père et son frère (à droite). © Archives Bachir Hadjadj

Bachir Hadjad, en septembre 1949, lors de sa rentrée en 6e avec son père et son frère (à droite). © Archives Bachir HadjadjÀ 20 ans, j'ai dû faire le service militaire obligatoire. On était sujets français mais pas citoyens. C'était une catastrophe. Suprême humiliation, on m'a mis chez les chasseurs alpins. Je n'aime ni la neige, ni le froid, je me suis retrouvé sur des skis. On m'a envoyé à Modane, en Savoie. Je suis resté 14 mois en formation. Après, on m'a affecté comme soldat français en Kabylie. Il fallait montrer que les Algériens étaient dans l'armée française. On était une quinzaine sur une centaine de soldats. On avait le même treillis, le même fusil, mais quand ils parlaient entre eux, on était les "bougnoules". Je suis resté une douzaine de mois en tant qu'infirmier. J'étais caporal. J'ai vu la torture. J'ai entendu comment les soldats traitaient les paysans, les encerclements, comment on fouillait les villages, on montrait le sexe de la femme pour voir s'il était rasé (pour savoir si son mari était venu la voir). J'avais de la rancune. Je me suis construit comme ça. On ne naît pas anticolonial, on le devient. Ça a duré 28 mois. J'ai été libéré en septembre 1959.

Après avoir passé mon bac en candidat libre, je suis allé en fac de sciences à Grenoble. Je suis resté six mois, mais je n'accrochais pas. J'ai alors commencé à militer dans une cellule du FLN. Puis, l'ALN a demandé à des étudiants de la rejoindre. Je me suis engagé, sans le dire à mes parents pour ne pas les mettre en danger. Bachir Hadjadj en 1960. © Archives Bachir Hadjadj

Bachir Hadjadj en 1960. © Archives Bachir HadjadjNous sommes arrivés à Ghardimaou, en Tunisie, siège de l'état-major. Nous avons été affectés dans un camp d'instruction et répartis dans les bataillons. Entre la Tunisie et l'Algérie, il y avait un barrage électrifié qui empêchait que l'ALN n'envoie des troupes : 50000 volts dans la journée, 200 000 la nuit. Il y avait une double haie de barbelés sur 600 km. Quelqu'un qui passait la première ne pouvait pas atteindre la deuxième. Entre les deux se trouvait une piste où il y avait des patrouilles de chars, de mitrailleuses, des mines... c'était horrible.

C'était la ligne Morice. Les combats, c'était dans ce no man's land. Les Algériens avaient une quarantaine de bataillons de 400 à 600 hommes. Notre travail consistait à exercer une pression maximum sur le barrage pour obliger les Français à mettre des soldats. On leur rendait la vie impossible. C'était du harcèlement. J'ai fait ça une quinzaine de mois.

C'était très dur physiquement parce que les équipements étaient rudimentaires. On avait des fusils Mauser allemands. On avait une chemise, un pull, une casquette, un treillis qu'on gardait cinq, six mois, des sous-vêtements. Un change dans le sac, une serviette. Un jour, j'ai vu des poux sous la chemise. J'étais affolé. Ça grouillait de partout. Je me suis jeté dans la rivière glacée mais il y en avait tout autant. On nous donnait du DDT, mais les poux s'y habituaient. On mangeait un demi-pain par jour, une boîte de sardines à deux ou une boîte de confiture.

Je suis resté sur le barrage jusqu'à la veille du cessez-le-feu du 19 mars. La conviction était là mais la peur de mourir, c'est énorme quand on a 20 ans. J'ai perdu des amis. Ils étaient mieux armés, mieux préparés. Ils avaient des officiers qui avaient fait des écoles de guerre. Mon chef ne savait ni lire ni écrire. Il avait juste envie d'en découdre. Bachir Hadjadj en octobre 1962. © Archives Bachir Hadjadj

Bachir Hadjadj en octobre 1962. © Archives Bachir HadjadjLe 19 mars 1962, j'étais content que la guerre soit finie. On a été soulagés à l'indépendance. Les combattants stationnés à la frontière voulaient rentrer. L'ALN voulait tout de suite occuper Alger pour prendre le pouvoir. De Gaulle s'y est opposé. J'ai donc quitté le barrage début septembre. J'avais un ordre de mission pour entrer en Algérie. Ça m'a fait tout drôle quand le chauffeur m'a dit "mon lieutenant". Je n'étais pas habitué à ça.

On s'est arrêtés près d'un village et le chauffeur s'est mis à crier "le salaud, le salaud". Il m'a expliqué qu'on envoyait des harkis [Algériens combattant avec l'armée française, NDLR] dans les champs de mines pour qu'ils déminent. Je me rappelle cet homme recroquevillé. On tirait à côté de lui pour qu'il bouge. C'était atroce.

Je suis rentré à Sétif, l'Algérie était déjà sens dessus dessous. Pendant la guerre de libération nationale, pour assoir son autorité, le FLN interdisait de fumer, d'aller au cinéma. Il y avait un sentiment de religiosité. Le peuple algérien tenait à la religion, c'était sa forteresse pendant la colonisation. Mais on ne s'est pas battus pour ça. Je ne suis pas un moudjahid, je suis un combattant de la liberté.” © Famille Briand

© Famille Briand

84 ans, femme d'appelé français

"J'ai compris que j'arrivais en enfer"

Marie-Claude Briand est née en 1938, à Blaye, en Gironde. Elle rencontre son futur époux, Pierre, au lycée. Quatre ans plus tard, ils se marient. Alors qu’il poursuit ses études à Paris, elle commence à travailler dans un bureau d'études à Montrouge, au sud de la capitale. En novembre 1960, Pierre doit finalement partir pour son service militaire. Dix mois plus tard, il est envoyé en Algérie. Marie-Claude décide de le rejoindre. Elle le retrouve en novembre 1961 à Constantine, où elle décroche un emploi de secrétaire. Elle découvre alors la guerre et assiste à plusieurs attentats. Après l'indépendance, le couple reste en Algérie, où naîtront leurs deux enfants, et y travaille pendant cinq ans. Marie-Claude a rédigé ses mémoires d'Algérie pour sa famille.

“La guerre d'Algérie était un peu une épée de Damoclès. Nous espérions toujours qu'elle se termine, mais j'avais dit à mon mari que si elle continuait et qu'il était appelé, n'ayant pas d'enfant, je le suivrai. Dans ma ville natale, je connaissais un jeune homme qui avait été appelé et qui avait été tué. Cela m'avait profondément marquée et c'est là que j'ai pris ma décision. S'il ne nous restait que quelques temps à vivre ensemble, il fallait prendre ce risque.

Je suis partie le 5 novembre 1961 à Constantine, en avion. L'un des rares passagers, intrigué par ma présence et ma jeunesse, m'a demandé ce que je partais faire. Il m'a prodigué des conseils de prudence et de réserve. Surtout ne pas donner d'opinions personnelles et éviter de révéler le statut de mon mari, ce qui aurait pu être dangereux. Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait une ambiance de guerre. J'ai vu les pancartes percées par les impacts de balle et les rouleaux de barbelés sur la route. J'ai compris que j'arrivais en enfer.

Mon mari avait une permission permanente donc nous pouvions loger ensemble. Nous avions trouvé des colocataires. Ils nous avaient alertés sur les plastiquages quasi-quotidiens vers 20 h-21 h. Dès le premier soir, alors que j'étais debout dans la chambre, il y a eu une première détonation. J'ai cru que la maison allait exploser. Je me suis précipitée de l'autre côté de la pièce pour me jeter dans les bras de mon mari. Il y a eu un deuxième plastiquage à ce moment-là. Cela a été le baptême du feu, j'ai tout de suite été mise dans l'ambiance. Marie-Claude Briand et son mari, Pierre, à Constantine, dans le nord-est algérien, en 1962. © Archives famille Briand

Marie-Claude Briand et son mari, Pierre, à Constantine, dans le nord-est algérien, en 1962. © Archives famille BriandLe lendemain, j'ai commencé à travailler. J'ai observé, j'ai écouté et je n'ai pas donné d'opinions personnelles. C'était très difficile, il y avait des souffrances de tous les côtés. Devant mon silence et ma neutralité, les langues commençaient à se délier. J'entendais mes collègues parler des "événements" et des attentats. Cela m'a permis de mieux comprendre et de reconstituer le puzzle qui m'entourait. Il y avait des Algériens, des pieds-noirs [Français d'Afrique du Nord, NDLR], des juifs, des musulmans, des catholiques. Tout cela était une découverte sur le terrain. Je n'avais pas d'a priori.

Un jour en partant travailler, en descendant le boulevard Victor Hugo, j'ai vu que le salon de coiffure avait été complètement détruit par une grenade. En continuant mon chemin, j'ai vu qu'une grenade avait aussi été lancée dans la boutique du marchand de beignets. C'était une vision dramatique. Il y avait des restes de corps humain par terre. Cela a été la panique dans ma tête. Le plastiquage d’un véhicule à Constantine. © Archives famille Briand

Le plastiquage d’un véhicule à Constantine. © Archives famille BriandJe suis arrivée place Béhagle, devant la société où je travaillais. Tous les employés étaient regroupés dehors. J'ai compris qu'il y avait un danger latent. Sur le trottoir d'en face, un commando de l'OAS [organisation opposée à l'indépendance, NDLR], avec trois Français, nous observait et attendait qu'on entre dans le magasin. À ce moment précis, notre patron est arrivé en voiture et nous lui avons expliqué ce qui était arrivé sur le boulevard Victor Hugo. Il nous a dit de rentrer chez nous et de nous faire accompagner. Un homme nous a ramenées, en voiture. En remontant le boulevard, il y avait une ambiance de peur. J'ai aperçu deux Français avec un fusil dont de la fumée sortait du canon. Nous avons alors croisé un Algérien qui avait été atteint à la gorge et qui titubait. J'ai complètement paniqué. J'ai compris que la guerre était quelque chose d'épouvantable.

Quelques mois plus tard, le 19 mars 1962, il y a eu le cessez-le-feu. On se disait qu'on se dirigeait enfin vers le dénouement qu'on attendait depuis des années. Ce jour-là, il y a quand même eu un événement qui m'a marquée. Un jeune qui travaillait dans notre société a été tué. Son beau-père avait voulu faire une course alors que c'était le jour où tout devait s'arrêter et où chacun devait rester dans son camp. Son gendre a voulu l'en dissuader, connaissant les risques, mais il a insisté. Il l'a finalement accompagné. Ils ont été mitraillés par le FLN au détour d'un carrefour. J'ai compris que tout n'était pas fini dans les têtes, qu'il y avait encore de la souffrance et un besoin de se venger. Le jour de l'indépendance est arrivé en juillet. Les Français ne sont pas sortis dans la rue. Beaucoup étaient déjà partis en métropole. Avec un couple d'amis, j'étais la seule à me retrouver dehors au milieu de tous ces Algériens qui fêtaient l'indépendance. J'ai saisi l'occasion pour prendre des photos. Il y avait une foule immense. Les Algériens célèbrent leur indépendance, le 5 juillet 1962 à Constantine. © Archives famille Briand

Les Algériens célèbrent leur indépendance, le 5 juillet 1962 à Constantine. © Archives famille BriandNous sommes ensuite restés pendant cinq ans dans ce pays que nous aimions. Les habitants n'ont pas montré de sentiments agressifs à notre égard. Je me suis toujours sentie en confiance. Je n'ai aucun regret car j'ai beaucoup appris, même si j'ai toujours très peur de la guerre et des armes. La haine s'est heureusement dissipée aujourd'hui, mais il y a de part et d'autre des personnes qui ont souffert. Si l'on veut maintenir l'esprit des gens dans la paix, il faut un discours d'apaisement. Il faut toujours essayer de comprendre l'autre qui est différent de soi. La méconnaissance entraîne la peur et engendre la haine.”

© Stéphanie Trouillard, France 24

© Stéphanie Trouillard, France 24

84 ans, harki, supplétif engagé dans l'armée française

"On enterrait certains des nôtres qui étaient encore vivants"

Serge Carel est né en 1937 dans la région de Boghari, au sud d'Alger. Son père était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire, devenu ensuite garde forestier dans l'administration française. À 20 ans, en 1957, il s'engage comme harki, du nom de ces Algériens qui combattent dans l'armée française. Comme il parle très bien la langue, il devient interprète. En juillet 1962, il est arrêté et torturé par le FLN. Le jeune homme réussit à s'échapper après avoir subi plusieurs semaines de torture. Soigné en cachette, il embarque pour la France et refait sa vie. Il entre à la Brink's, où il fera toute sa carrière. Il se bat depuis de nombreuses années pour la reconnaissance officielle par la France de l'abandon et du massacre des harkis. En 2021, il se voit élevé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.

“J'ai grandi avec l'idée de servir la France. Dans notre famille, on l'a toujours aimée et on lui reste fidèle. En Algérie, on vivait entre musulmans, juifs, chrétiens. On s'entendait en parfaite harmonie, mais dès le début des "événements", le 1er novembre 1954, il y a eu une séparation. On ne se fréquentait plus comme avant. Serge Carel aux côtés de ses frères, sa sœur et son père. © Archives Serge Carel

Serge Carel aux côtés de ses frères, sa sœur et son père. © Archives Serge CarelOn a commencé à entendre que des gens avaient été égorgés et que des militaires avaient été tués. Un jour, en 1957, un ami nous a réunis avec d'autres copains pour nous demander de rejoindre le maquis. J'ai passé une nuit blanche. Je ne voulais pas trahir mes parents qui avaient toujours été profrançais et je ne voulais pas trahir la France qui nous avait tout donné, alors j'ai décidé de devenir harki. Je ne l'ai dit à personne et j'ai quitté ma région car je ne voulais pas me retrouver un jour face à mes amis. Cela m'aurait fait beaucoup de mal de leur tirer dessus ou vice versa. Je suis donc parti en Kabylie, où je me suis engagé.

Un capitaine m'a posé quelques questions. Il était intéressé car je parlais le français et parce qu'il cherchait quelqu'un pour servir d'interprète. J'ai tout de suite été pris. On allait dans les djebels à pied ou bien par hélicoptère. On était dans une région montagneuse et escarpée. On s'est retrouvés sur le champ de bataille. Il y avait des embuscades et on ripostait. Il y avait des morts de part et d'autre. On avait toujours peur car l'ennemi était toujours caché quelque part.

Dans chaque harka [milice supplétive], il y avait à peu près une quinzaine de militaires métropolitains pour nous aider – et aussi pour nous surveiller. Certains harkis ont pris la fuite avec des armes pour rejoindre le FLN. Il y avait toujours une méfiance. Mais ils n'étaient pas méchants avec nous. Ils étaient respectueux, même si les harkis effectuaient le travail et que les officiers étaient décorés à notre place. On était toujours aux avant-postes car on connaissait le terrain, alors qu'eux étaient complètement paumés avec leurs cartes.

Un jour, un 24 décembre, on est descendus dans un village avec une quinzaine d'hommes car on était invités au régiment d'infanterie coloniale pour le réveillon. Il y avait parmi eux Nordine Bouazza, le frère de Djamila Bouazza, celle qui avait lancé des bombes à la cafétéria du Coq Hardi, à Alger. Il était opérateur radio. Tout d'un coup, on a entendu tirer. Un fellagha était caché. Nordine a décidé d'y aller. Il a fait deux pas et il a reçu une balle dans l'œil. On a appelé un hélicoptère pour le transporter, mais c'était trop tard. Nordine me serrait fort la main car la mort approchait. C'est un événement qui m'a particulièrement marqué car c'était mon ami. Quelques heures plus tard, vers 1 h du matin, on a entendu un déluge de feu. Ordre du commandant. Ce n'était pas bien. C'était une vengeance sur des villageois qui n'avaient rien fait. Cela m'a choqué. Des harkis pris en photo par Serge Carel au cours de la guerre. © Archives Serge Carel

Des harkis pris en photo par Serge Carel au cours de la guerre. © Archives Serge CarelUne fois que les accords d'Évian ont été signés, on a commencé à se poser des questions. Dans le village où j'étais, les gens ont manifesté avec un drapeau algérien. Notre capitaine s'est mis au garde-à-vous. C'est là que j'ai compris que c'était fini pour nous, mais je ne savais pas qu'on allait être désarmés et laissés à notre triste sort. Finalement, chacun est parti de son côté. Le FLN a alors saisi l'occasion. Ils ont commencé à arrêter, torturer et exécuter tous ceux qui avaient travaillé pour la France, surtout les harkis. J'ai été fait prisonnier trois jours après l'indépendance, le 8 juillet 1962, à Tizi Ouzou. Toutes les issues de la ville étaient bouclées. J'étais recherché. J'ai pris un taxi pour essayer d'aller à Alger, mais des officiers du FLN m'ont reconnu. Ils m'ont fait descendre et ils m'ont attaché les mains derrière le dos. Ils m'ont emmené dans le village où j'avais été basé. Tout le monde m'attendait. Il y avait un soleil de plomb. C'était l'enfer. La population s'est acharnée sur moi avec des crachats, des coups et des jets de pierre, même des gens à qui j'avais rendu d'énormes services.

Ils m'ont ensuite emmené dans une salle où il y avait au moins une cinquantaine de harkis. Il y avait du sang par terre et des gens blessés un peu partout. Ils m'ont conduit dans une autre salle où ils m'ont déshabillé et où ils m'ont torturé au courant, 120 volts. Je n'étais peut-être pas complètement dans le coma, mais presque. C'était tous les jours comme cela, chacun son tour. Je demandais à mourir. Un jour, j'avais soif et j'ai tiré la langue. Ils m'ont filé un coup de jus dessus. J'avais du pus partout dans la bouche et je ne pouvais plus rien avaler. Ils nous faisaient aussi creuser des tombes. Parfois, on enterrait certains des nôtres qui étaient encore vivants. D'autres étaient jetés dans la rivière. Serge Carel en 1962, avant son arrestation par le FLN. © Archives Serge Carel

Serge Carel en 1962, avant son arrestation par le FLN. © Archives Serge CarelAu bout de trois mois, je me suis retrouvé un soir avec un combattant du FLN qui ne me faisait pas de mal. C'était le fils d’un couple que j'avais aidé à libérer quand ce dernier avait été arrêté par l'armée française. Il m'a dit d'essayer de fuir car j'avais sauvé ses parents. J'ai tenté ma chance. J'étais dans un état lamentable, un déchet humain. J'ai réussi à aller jusque chez un ami et je lui ai demandé de m'emmener à Alger. J'ai été accueilli chez ma tante qui s'est occupée de moi. J'ai réussi à me faire soigner et à obtenir une autorisation de sortie d'Algérie pour aller passer des vacances en France avec une fausse identité. Avant de monter dans le bateau, j'ai commencé à trembler. C'était un billet sans retour. Je suis monté sur le pont et je me suis dit que plus jamais je ne retournerai dans ce pays qui m'a torturé. Je suis finalement arrivé le 1er août 1964 à Paris, en chemise et en pantalon. J'avais tout perdu.

De cette période, il me reste l'horreur. C'était une guerre sans nom qui n'aurait pas dû exister. Mais je ne regrette pas d'avoir servi la France, parce que c'est mon pays et que je l'aime. Je ne suis pas un lâche. Je n'ai jamais abandonné mes frères d'armes. Les lâches, ce sont ceux qui nous ont abandonnés.” © DR

© DR

84 ans, appelé ayant rejoint le FLN

"Je ne pouvais pas tuer quelqu'un"

Roger Winterhalter est né en 1938 à Lutterbach, en Alsace. Son père, résistant sous l'occupation allemande, lui a appris à dire non à la guerre. D'abord sursitaire, il a 22 ans quand il est appelé sous les drapeaux. Il restera 27 mois en Algérie. La violence de la société coloniale, le "mépris" pour les Algériens le poussent à rejoindre le FLN tout en restant au sein de l'armée française. En 2012, lorsqu'il raconte son histoire pour la première fois dans "Si c’était à refaire" (éditions Le Manuscrit), il est accusé d'avoir trahi la France. Malgré les insultes et les menaces de mort, il ne regrette rien et rappelle qu'il s'est battu pour la paix et qu'il n'a jamais eu de sang sur les mains.

“Quand la guerre a éclaté, j'étais sursitaire. Je faisais des études de comptabilité. Je jouais au football et j'allais de bal en bal. Je voulais faire la fête et oublier cette Algérie qui m'attendait. Et puis ça m'est tombé dessus : 27 mois en Algérie. J'avais 22 ans. C'est la seule fois de ma vie que je me suis soûlé.

Je suis arrivé à Philippeville, en Algérie [aujourd'hui Skikda, NDLR], en janvier 1960. On avait voyagé sur le bateau El Djazaïr. On était en fond de cale, les gens vomissaient. C'était affreux. Quand on a débarqué, on nous a fait tout de suite monter dans un train. On est arrivés à Constantine et de là, à Telergma, où je suis resté jusqu'à la fin de mon service. C'était un centre de formation et un régiment disciplinaire. Je n'ai jamais su pourquoi, je n'avais rien fait.

Il y avait une sacrée faune : des types qui avaient tué, volé. Il y avait aussi un certain nombre d'intellectuels qui m'ont initié à ce qu'était la guerre d'Algérie, la politique. Quand on m'a donné un fusil, je n'ai pas mis de balles. Je ne pouvais tuer quelqu'un. J'ai vu des gens diminués, méprisés. Je les appelais "les Algériens" mais pour les autres, c'étaient des "bougnoules", des "bicots". Ils avaient perdu leur dignité, on ne les respectait plus. J'ai compris très vite qu'on n'était pas là pour rétablir l'ordre, mais pour semer plutôt le désordre. Je me suis demandé pourquoi j'étais là.

Le camp était horrible. Il s'appelait Hadjar, pour certains c'était le camp de la mort. C'était sale, la nourriture n'était pas bonne. J'ai vu la transformation des gens au bout de quelques jours, semaines. Ils devenaient voraces, ils volaient les vêtements qui séchaient. C'était terrible. Roger Winterhalter en Algérie. © Archives Roger Winterhalter

Roger Winterhalter en Algérie. © Archives Roger WinterhalterJ'étais dans un régiment de tirailleurs algériens, il y avait les FSNA (Français de souche nord-africaine) et nous, les FSE (Français de souche européenne). C'était moitié moitié. J'ai lié des amitiés très solides. Je ne voulais pas aller dans les troupes de choc, le 7e régiment des tirailleurs, qui allaient au contact. J'ai été mis aux effectifs. On remplissait des fiches, tenait les livrets militaires à jour. On avait des fiches d'incorporation. On suivait les soldats du début jusqu'à la fin. Mais le plus important, c'était les affectations.